「実家を相続したけど、誰も住む予定がない…この先どうしよう?」なんて、頭を抱えていませんか?

かくいう私も、田舎の実家をどうするか問題に直面した一人です。親の家を相続したくない気持ちも分かりますが、誰も住まなくなった家をそのままにはできませんよね。

住まない実家は相続してはいけないなんて話も聞きますし、住まない実家の固定資産税や、そもそも実家を相続したら固定資産税はどうなるのか、空き家維持費の平均は?など、疑問は尽きません。

実家の維持管理にかかる空き家の管理費用や、思い切って実家の処分を考えたときの解体費用、実家をたたむのにかかる費用全体、そして実家の取り壊し費用は誰が払うのか…考えれば考えるほど、悩みのタネは増えるばかり。

この記事では、そんなあなたの悩みを少しでも軽くするお手伝いをします!

- 実家を空き家として放置した場合にかかる維持費の具体的な内訳

- 固定資産税が跳ね上がる「特定空き家」のリスクと回避策

- 維持費を抑えるための売却や活用、解体といった選択肢

- 相続や処分に関する費用負担や注意点

コンサルタント @KAZU

コンサルタント @KAZUこんにちは!専門家のカズです。実家相続は、多くの方が初めて経験する大きなライフイベント。特に維持費の問題は、精神的にも金銭的にも大きな負担になりがちです。でも、安心してください。正しい知識を身につけ、計画的に対策を立てれば、選択肢は一つではありません。あなたに合った最善の方法を一緒に見つけていきましょう。

実家相続維持費の現実と主な内訳

親の家を相続したくないと感じる理由

【総務省統計局の最新データ】日本の空き家は900万戸、過去最多を更新

総務省が公表した「令和5年住宅・土地統計調査」の速報集計によると、日本全国の空き家数は900万戸となり、過去最多を記録しました。総住宅数に占める空き家の割合(空き家率)も13.8%と過去最高となっています。

このデータは、実家を相続したものの活用できずに空き家となってしまうケースが、日本社会全体で深刻化していることを示しています。空き家問題は、もはや他人事ではなく、誰もが直面しうる現実的な課題なのです。

親が大切にしてきた実家、できれば手放したくない…その気持ち、とてもよく分かります。でも一方で、「正直、相続したくないな…」と感じてしまうのにも、ちゃんとした理由があるんですよね。

一番の理由は、やはり金銭的な負担の大きさでしょう。誰も住んでいないのに、毎年必ずやってくる固定資産税の通知。

それに加えて、火災保険料や、万が一のための修繕積立金など、出ていくお金は決して少なくありません。特に、築年数が経った実家だと、ある日突然給湯器が壊れたり、雨漏りが発生したりと、予期せぬ出費が数十万円単位で発生する可能性も考えられます。

また、実家が遠方にある場合は、物理的な負担も大きな問題です。定期的に帰省して空気の入れ替えや草むしりをするだけでも、交通費や時間がかかります。ご近所の方に「お宅の庭の木がうちにはみ出してきてるわよ」なんて言われないか、いつもハラララする…そんな精神的なストレスも無視できません。

このように、経済的、物理的、精神的な負担が複合的にのしかかってくるため、「相続したくない」と感じてしまうのは、ごく自然な感情なのです。決して親不孝なわけではないので、ご自身を責めないでくださいね。

「相続放棄」は最終手段、でも知っておくべき選択肢

どうしても負担が大きい、あるいは実家以外にも借金などマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」という手続きも可能です。これは、家庭裁判所に申し立てることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないというもの。

ただし、一度手続きをすると撤回はできませんし、預貯金など他の財産もすべて手放すことになります。相続を知った日から3ヶ月以内という期限もあるため、慎重な検討が必要です。

住まない実家は相続してはいけないのか

「住まない実家は相続してはいけない」という言葉、少しドキッとしますよね。これは、安易に相続してしまうと、後々の維持費や管理の負担でご自身が苦労する可能性がある、という一種の警鐘なんです。

結論から言うと、明確な計画や将来の見通しがないまま、感情だけで相続するのは避けた方が良い、ということになりますね。

相続するということは、その不動産に対するすべての「責任」を引き継ぐということです。固定資産税の支払い義務はもちろん、建物の管理責任もすべてご自身に発生します。

例えば、老朽化したブロック塀が台風で倒れて隣家や通行人に被害を与えてしまった場合、所有者であるあなたが損害賠償責任を問われる可能性があるのです。これは「知らなかった」では済まされない、重い責任です。

ただ、だからといって相続が絶対にダメというわけではありません。事前に維持費がどのくらいかかるのかをしっかりとシミュレーションし、売却するのか、賃貸に出すのか、更地にするのか、あるいはご自身で定期的に管理するのか、具体的な活用方法を検討した上で相続するのであれば、問題はぐっと少なくなります。

大切なのは、ハンコを押す前に「この家を、これからどうするか」という未来予想図をある程度描いておくことなのです。

「相続してはいけない」のではなく、「無計画に相続してはいけない」。まずは現状を把握し、選択肢を洗い出すことから始めましょう。

気になる空き家維持費の平均額とは

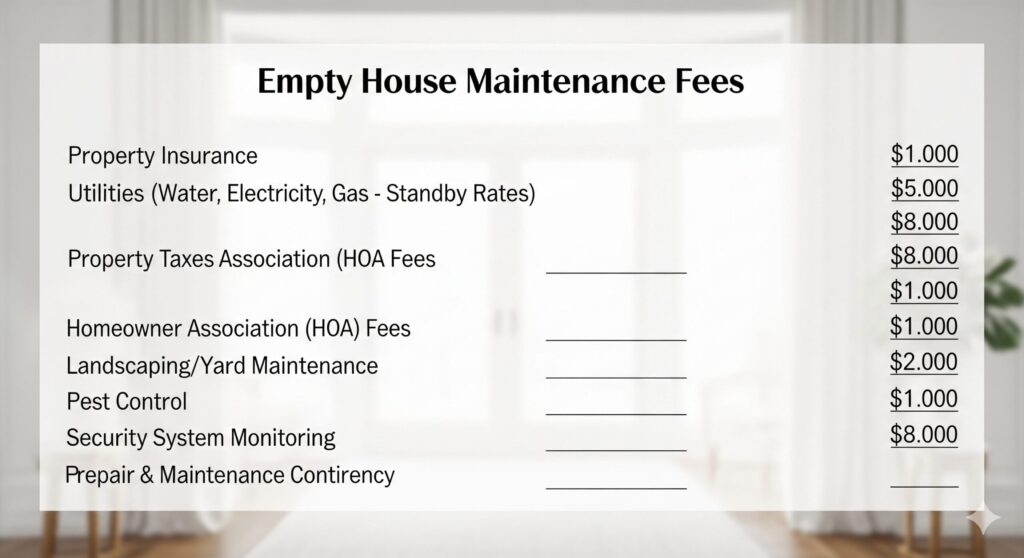

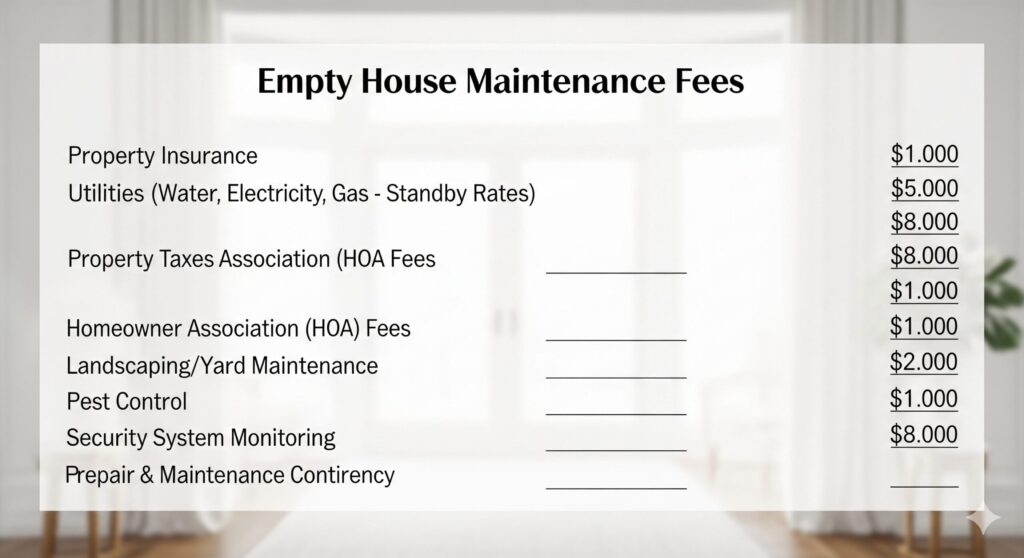

では、実際に空き家を維持するには、一体どのくらいの費用がかかるのでしょうか。これは建物の状態や規模、立地する市町村によって大きく変わりますが、一般的な戸建ての目安として、年間で安くても15万円前後、高ければ30万円以上にのぼることもあります。

誰も住まず、何の収益も生んでいない建物に、これだけの費用がかかり続けると考えると、やはり大きな負担ですよね。具体的な内訳を、もう少し詳しく見てみましょう。

| 費用の種類 | 年間費用の目安 | 詳細とポイント |

|---|---|---|

| 固定資産税・都市計画税 | 10万円~15万円 | 土地や建物の評価額によって決まります。市街化区域内にある場合は都市計画税もかかります。後述する「特定空き家」に指定されると、この税額が最大6倍になる可能性があります。 |

| 火災保険・地震保険料 | 2万円~5万円 | 空き家は放火のリスクや、災害時の発見の遅れなどから、人が住んでいる家よりも火災リスクが高いと見なされ、保険料が割高になる傾向があります。必須ではありませんが、万が一に備えて加入しておくのが賢明です。 |

| 水道光熱費(基本料金) | 4万円~6万円 | 全く使わなくても、契約を維持しているだけで発生する費用です。通水を止めると水道管の錆や悪臭の原因になるため、最低限の契約は維持しておくのが一般的です。 |

| 管理・修繕費 | 5万円~10万円以上 | 庭の草刈りや簡単な清掃などを管理会社に委託する場合の費用です。これに加えて、台風で屋根が破損したり、給湯器が故障したりといった突発的な修繕が必要になれば、さらに数十万円の費用が発生することもあります。 |

これらの費用はあくまで最低限のものであり、いわば「何もしなくてもかかり続けるコスト」です。建物の老朽化が進めば、さらに大きな修繕費用が必要になる可能性も常に念頭に置いておく必要があります。

空き家の管理費用には何が含まれるか

「遠方に住んでいて、自分で実家の管理なんてとても無理!」という方は多いと思います。そんな時に頼りになるのが、空き家管理代行サービスです。最近では多くの不動産会社や専門業者がこのサービスを提供しています。

月々数千円から1万円程度の料金で、専門の業者があなたに代わって実家を管理してくれます。サービス内容は業者によって様々ですが、一般的には以下のようなものが含まれています。

基本的な管理サービス内容

- 定期的な巡回と状況報告:月に1〜2回程度、現地を訪れ、建物の外周や室内の状態(雨漏り、カビの発生、不法侵入の形跡など)を細かくチェックし、写真付きのレポートで報告してくれます。これで現地に行かなくても状況が把握でき、安心できますね。

- 通気・換気:すべての窓や扉、押し入れなどを開けて空気の入れ替えを行い、湿気によるカビの発生や建材の劣化を防ぎます。家は空気が動かないと、一気に傷んでしまいますから、これはとても重要です。

- 通水:キッチンやお風呂、トイレなどの蛇口を1分程度ひねり、配管内に溜まった水を流します。これにより、配管の錆や、下水からの悪臭が上がってくるのを防ぐ効果があります。

- 郵便物の確認・転送:ポストに溜まった郵便物を確認し、チラシなどを処分した上で、必要な書類を定期的に転送してくれます。郵便物が溢れていると、空き家であることが一目瞭然となり、防犯上もよくありません。

- 簡易的な室内清掃:室内の簡単な掃き掃除や、溜まったホコリを拭くなどの作業です。

業者によっては、オプションで庭の草刈りや木の剪定、ハウスクリーニング、台風前の備え、各種メンテナンスの手配などを依頼することも可能です。

もちろん費用はかかりますが、移動にかかる時間や交通費、そして何より精神的な安心感が得られることを考えれば、十分に検討する価値のあるサービスと言えるでしょう。

空き家管理サービスを選ぶ際は、複数の業者から見積もりを取り、サービス内容と料金をしっかり比較検討することが大切ですよ。どこまで管理してほしいのか、ご自身の希望を明確にしてから相談するとスムーズです。また、地元に根差した不動産会社や工務店がサービスを提供している場合も多いので、一度調べてみることをお勧めします。

実家相続後の固定資産税はどうなるのか

【国土交通省が示す事実】「特定空家」指定で固定資産税は最大6倍に

空き家を放置し続けることの最大のリスクが、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく「特定空家」への指定です。倒壊の危険性や衛生上の問題があると自治体が判断した場合、この指定を受ける可能性があります。

特定空家に指定され、改善勧告を受けると、土地にかかる固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が適用されなくなります。これにより、土地の固定資産税額は最大で6倍に跳ね上がることになります。空き家の放置は、資産価値を失うだけでなく、税負担の激増という直接的な経済的打撃につながるのです。

実家を相続した後に、最も重く、そして永続的にのしかかってくるのが固定資産税の負担ではないでしょうか。固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課される税金で、相続によって所有者になったあなたに支払い義務が生じます。

多くの方が心配されるのが、「相続したら税金が急に高くなるのでは?」ということですが、相続したこと自体で固定資産税の計算方法が変わったり、税率が上がったりするわけではありません。

ただし、ここには大きな落とし穴があります。それが「特定空家等」に指定されてしまうケースです。管理が行き届かず、そのまま放置すれば倒壊の危険があったり、衛生上有害であったり、地域の景観を著しく損なっていたりする空き家は、市町村から助言・指導、そして勧告を経て「特定空家等」に指定される可能性があります。

こうなると、住宅が建っている土地に適用されていた「住宅用地の特例」(固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1に減額される措置)が適用されなくなり、土地の固定資産税が一気に最大6倍に跳ね上がってしまうのです。(出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」関連情報)

例えば、今まで年間12万円だった固定資産税が、ある日突然72万円になる、なんてことも現実に起こり得ます。これは本当に大きな負担ですよね。そうならないためにも、適切に実家を維持管理することが、ご自身の資産を守る上で非常に重要になります。

実家相続維持費についてよくあるご質問FAQ

実家相続維持費を減らすための具体的手段

誰も住まなくなった家はどうするか

維持費がかかり続ける空き家。この終わりの見えない負担を減らすためには、どこかのタイミングで何らかの決断が必要です。主な選択肢としては、「売却する」「活用する(賃貸など)」「解体する」の3つが考えられます。それぞれのメリット・デメリットをしっかり理解し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

選択肢1:売却する

メリット:まとまった現金が手に入り、維持管理の負担や将来のリスクから完全に解放されます。最もシンプルで、根本的な解決策と言えるでしょう。

デメリット:親との思い出が詰まった実家を手放すことへの寂しさがあります。また、建物の状態や立地によっては、希望の価格で売れなかったり、買い手が見つかるまでに時間がかかったりする可能性もあります。

選択肢2:活用する(賃貸など)

メリット:家賃収入を得られるため、維持費を賄いながら資産として持ち続けることができます。将来的にご自身が住む可能性が少しでもあるなら、魅力的な選択肢です。

デメリット:人に貸すためには、ある程度のリフォーム費用が必要になる場合が多いです。また、入居者募集の手間や、家賃滞納・近隣トラブルといったリスク、誰も借りてくれない空室リスクも伴います。

選択肢3:解体して更地にする

メリット:建物がなくなることで、倒壊や火災といったリスクがなくなり、管理が非常に楽になります。

デメリット:高額な解体費用がかかります。さらに、前述の「住宅用地の特例」が適用されなくなるため、更地にすると土地の固定資産税が上がってしまう点が最大のネックです。

どの選択肢がベストかは、ご自身のライフプランや経済状況、実家の状態、立地条件などによって全く異なります。すぐに答えを出す必要はありません。それぞれのメリット・デメリットをよく比較検討し、ご家族ともしっかり話し合って、納得のいく結論を出すことが大切ですね。

特に問題となる田舎の実家はどうする

都市部と比べて、地方や郊外にある田舎の実家は、さらに難しい問題を抱えがちです。「売却しようにも不動産屋に断られた」「賃貸に出しても、そもそも借り手の需要がない」といったケースが少なくありません。

だからといって、諦めて放置してしまうのは一番よくありません。いくつかの活用法が考えられますので、可能性を探ってみましょう。

一つは、自治体が運営する「空き家バンク」に登録するという方法です。これは、空き家を「売りたい」「貸したい」所有者と、その地域への移住希望者などをマッチングさせる公的な制度です。

自治体によっては、空き家バンクに登録することを条件に、改修費用や家財撤去費用の補助金制度を設けている場合もありますので、一度、実家のある市町村の役場に問い合わせてみる価値は十分にあります。

全国の空き家バンクの情報は、国土交通省の全国版空き家・空き地バンクのウェブサイトで検索することもできます。(出典:国土交通省「全国版空き家・空き地バンク」)

また、最近では古民家としての価値を活かして、カフェやアトリエ、週末だけ利用できるセカンドハウス、企業のサテライトオフィスなど、地域活性化の拠点として活用する動きも出てきています。

すぐに収益に結びつけるのは難しいかもしれませんが、地域のNPO法人やまちづくり団体などに相談してみることで、思わぬ活用の道が開けるかもしれません。

隣地の所有者への売却も一つの手

もし隣地の所有者と良好な関係が築けているなら、「土地を広げませんか?」と買い取ってもらえないか打診してみるのも有効な手段です。

隣地所有者にとっては、自分の土地が広がることで駐車スペースにしたり、家庭菜園にしたりと、活用の幅が広がるというメリットがあります。ダメ元でも、一度相談してみる価値はあるでしょう。

実家の維持管理を続ける場合の注意点

「すぐに売却や活用は難しいけれど、当面は自分たちで維持管理を続けよう」と決めた場合、いくつか注意すべきポイントがあります。前述の通り、一番避けたいリスクは「特定空き家」に指定されてしまうことです。

これを避けるためには、最低でも月に1回程度は実家を訪れ、家の状態をきちんと確認することが望ましいです。ただ訪問するだけでなく、以下のポイントを意識してチェックしましょう。

月イチ訪問のチェックリスト

- しっかり換気:すべての窓や押し入れを開けて、最低1時間は空気を入れ替えましょう。空気のよどみはカビや湿気の最大の原因です。家の寿命を縮めないためにも、これは必須です。

- 1分間の通水:キッチン、洗面所、お風呂、トイレなど、すべての蛇口を1分程度開け、水を流します。これは排水管の錆び付き防止と、下水からの悪臭を防ぐ「封水」を溜めるための重要な作業です。

- 雨漏りのチェック:天井や壁にシミができていないか、念入りに確認します。雨漏りは建物の構造を傷める大きな原因になるため、早期発見が何より重要です。

- 庭の手入れと越境の確認:雑草が伸びすぎていないか、庭木が隣家や道路にはみ出していないか(越境していないか)を確認します。これがご近所トラブルで最も多い原因の一つです。必要であれば、その場で草むしりや枝切りを行いましょう。

- 外観の確認:外壁にひび割れがないか、屋根瓦がずれたり破損したりしていないか、家の周りを一周してチェックします。特に台風や大雨の後は、重点的に確認すると良いでしょう。

特に、雑草や庭木が伸び放題になっていると、害虫が発生したり、景観が悪化したりして、近隣トラブルの原因になりやすいです。ご近所の方に迷惑をかけないよう、定期的な手入れを怠らないことが、将来的な売却や活用を考える上でも、良好な関係を保つ上で重要になります。

実家の処分における解体費用の目安

様々な手を尽くしても活用が難しい場合、最終的な手段として「解体して更地にする」という選択肢が浮上します。その際に最も気になるのは、やはり費用ですよね。

解体費用は、建物の構造や大きさ、立地条件などによって大きく変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。

| 建物の構造 | 坪単価の目安 | 30坪の家の場合の費用目安 |

|---|---|---|

| 木造 | 4万円~5万円/坪 | 120万円~150万円 |

| 鉄骨造 | 6万円~7万円/坪 | 180万円~210万円 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 7万円~8万円/坪 | 210万円~240万円 |

表の金額以外にも費用がかかる!?

上記の費用は、あくまで建物本体の解体費用の目安です。実際にはこれに加えて、以下のような付帯工事費用が必要になる場合があります。

- アスベスト除去費用:古い建物の場合、建材にアスベストが含まれている可能性があり、その除去には専門の作業が必要で、数十万円から100万円以上かかることもあります。

- 地中埋設物の撤去費用:解体してみたら、地中から昔の建物の基礎や浄化槽などが見つかるケースがあり、その撤去費用が追加で発生します。

- 外構の撤去費用:ブロック塀、カーポート、庭石、庭木などの撤去費用も別途見積もりが必要です。

- 家財道具の処分費用:室内に残っている家具や家電の処分費用も忘れてはいけません。

このように、解体費用は思った以上にかさむ可能性があります。解体を決めたら、必ず複数の解体業者から相見積もりを取るようにしましょう。業者によって金額に数十万円の差が出ることも珍しくありません。費用だけでなく、工事内容や許可の有無、近隣への配慮なども含めて、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

実家の取り壊し費用は誰が払うのか

高額になりがちな実家の取り壊し費用。この費用は、原則として、その建物の所有者(相続人)が負担することになります。法律上、不動産の所有者が管理責任を負うからです。

もし相続人があなた一人であれば、当然あなたが全額を負担することになります。では、兄弟姉妹など相続人が複数いる場合は、どうなるのでしょうか。

この場合、法定相続分に応じて費用を分担するのが一般的です。例えば、相続人が子ども2人であれば、解体費用を半分ずつ負担する、ということですね。

しかし、これはあくまで原則論。相続人の中には「自分は実家から何の恩恵も受けていないし、遠くに住んでいるから関係ない」「現金はないから払えない」と考える人がいるかもしれません。こうした意見の相違から、なかなか話がまとまらず、相続トラブルに発展してしまうケースも少なくないのです。

トラブル回避の鍵は「遺産分割協議書」

そうならないためにも、解体を決める前に、必ず相続人全員で話し合いの場を持つことが何よりも重要です。誰が費用をどのように負担するのか、全員が納得できる形で決めておく必要があります。

そして、その話し合いで決まった内容は、後々の「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、必ず「遺産分割協議書」という法的な書面に明記し、全員が署名・捺印をしておきましょう。これが、円満な相続を進めるための最大の防御策になります。

実家の処分は、費用だけでなく、家族の思い出とも向き合う非常にデリケートな問題です。だからこそ、手続きを急ぐ前に、兄弟姉妹や親族としっかりコミュニケーションを取り、お互いの気持ちを尊重することが何よりも大切。もし話し合いがまとまらない場合は、感情的にならず、弁護士などの専門家に相談し、第三者として間に入ってもらうのも一つの賢明な解決策ですよ。

賢い実家相続維持費の考え方と対策まとめ

ここまで、実家相続にかかる維持費や、その対策について詳しくお話ししてきました。最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめておきますね。ご自身の状況を整理するのに役立ててください。

- 実家を空き家で放置すると年間15万円から30万円以上の維持費がかかる可能性がある

- 主な維持費の内訳は固定資産税、保険料、水道光熱費、そして突発的な修繕費である

- 管理不全で「特定空き家」に指定されると固定資産税の軽減措置が外れ税額が最大6倍になるリスクがある

- 相続したくない場合は相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きが可能

- ただし相続放棄は預貯金などプラスの財産も全て手放すことになるので慎重な判断が必要

- 安易に相続せず、売却・活用・解体などの方針を事前に家族で話し合っておくことが重要

- 自分で管理できない場合は月々数千円からの空き家管理代行サービスの利用も有効な選択肢

- 水道や電気は完全に解約せず、最低アンペアなどで契約を維持しておくのが後々のためにお勧め

- 2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の手続きが必要になった

- 維持費の負担を根本的になくすには、思い出の整理をした上での「売却」が最もシンプルな解決策

- 買い手がつきにくい田舎の実家は、自治体の「空き家バンク」活用やNPOへの相談も視野に入れる

- 維持管理を続けるなら、最低でも月1回は訪問し、換気・通水・清掃・庭の手入れを行う

- 近隣トラブルを防ぐためにも、所有者としての適切な管理は必須である

- 建物の解体費用は木造30坪で120万円~150万円が目安だが、付帯工事でさらに高くなる可能性がある

- 解体費用は原則として相続人が法定相続分に応じて負担するが、事前に「遺産分割協議書」で明確にしておくことがトラブル回避の鍵

実家の相続は、誰にとっても簡単な問題ではありません。お金のこと、家族の気持ちのこと、考えるべきことがたくさんあります。でも、問題を先送りにせず、一つひとつ情報を整理し、家族と正直に話し合うことで、きっとあなたにとって、そしてご家族にとって最適な道が見つかるはずです。この記事が、その第一歩を踏み出すための、ささやかな後押しになれば、これほど嬉しいことはありません。

▼あわせて読みたい関連記事▼