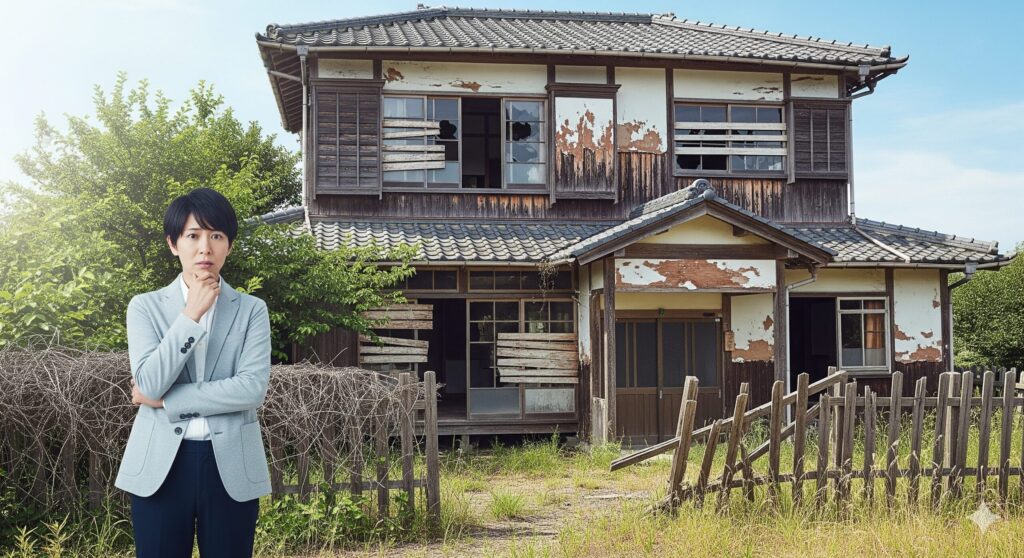

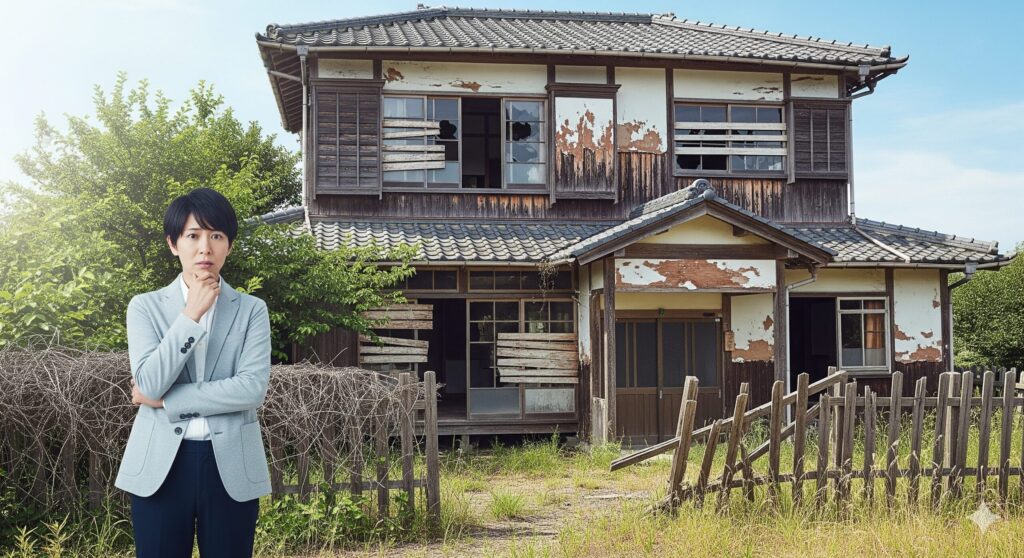

ご実家を相続されたとのこと、心中お察しいたします。ただ、それが空き家となると「おめでとうございます」と素直に喜べない複雑な気持ちになりますよね。

「そもそも空き家を相続する義務ってあるの?」「空き家を相続するデメリットは何?」と、不安な気持ちでいっぱいかもしれません。

特に、相続人多数で意見がまとまらなかったり、逆に相続人がいない状況だったりすると、問題はさらに深刻化します。空き家を相続して放置した場合のリスクや、誰も住んでいない家の相続税がどうなるのかを考えると、いっそ相続放棄した方が…なんて考えもよぎりますよね。

場合によっては、相続した空き家の取り壊しも検討する必要があるかもしれません。

でも、ご安心ください。空き家相続には、知っているだけで有利に進められる特例、例えば3000万円控除のような制度もちゃんと用意されています。

この記事では、そんな複雑で頭の痛い空き家相続の問題を、一つひとつ丁寧に解きほぐしていきますので、一緒に最適な解決策を見つけていきましょう。

【総務省統計】日本の空き家は過去最多の900万戸、空き家率は13.8%に

総務省統計局が5年ごとに行う「住宅・土地統計調査」の2023年調査結果によると、日本の総住宅数に占める空き家の総数は900万戸、空き家率は13.8%と共に過去最高を更新しました。これは、国内の住宅のおよそ7戸に1戸が空き家という計算になります。

このデータは、相続した実家が「売れない」「貸せない」という状況に陥るリスクが、決して他人事ではないことを示唆しています。増加し続ける空き家問題の現状を理解することが、適切な対策を講じるための第一歩です。

- 空き家を相続する際に潜むリスクとデメリット

- 相続放棄を検討する際の重要な注意点

- 空き家を売却する際の節税につながる特例

- 相続人の状況に応じた具体的な対処法

コンサルタント @KAZU

コンサルタント @KAZUこんにちは、終活・相続の専門家やえです。空き家の相続は、多くの方が初めて経験することで、何から手をつけていいか分からなくなるのも当然です。大切なのは、問題を一人で抱え込まず、正しい知識を身につけること。特に相続が発生した直後は、手続きも多く大変ですが、放置してしまうと後々もっと大きな問題になりかねません。この記事を通じて、皆さんの心が少しでも軽くなるよう、具体的な解決策や考え方のヒントをお伝えできればと思っています。まずは一歩ずつ、一緒に進んでいきましょう。

増加する空き家相続問題の基本とリスク

空き家相続は義務なのか?

結論から申し上げますと、法律上の「法定相続人」である限り、空き家を含めた遺産を相続する義務が発生します。遺言書がない場合、民法で定められた相続人が遺産を引き継ぐことになるためです。

もちろん、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」によって、誰か一人が空き家を相続することも、あるいは誰も相続しないという選択も理論上は可能です。しかし、誰も引き取り手がいない不動産は、結局のところ、誰かが責任を持って管理または処分する必要があります。

つまり、「相続人の一人である」という立場になった時点で、空き家という問題から完全に無関係でいることは難しい、と考えるのが現実的です。この「義務」から法的に逃れるための選択肢が、後述する「相続放棄」になりますが、それにも注意点が存在します。

空き家を相続するデメリットとリスク

思い出の詰まった実家でも、空き家として相続する場合には、目をそむけられないデメリットやリスクが伴います。具体的にどのような問題があるのか、きちんと把握しておくことが重要です。

空き家相続の主なデメリット・リスク

- 経済的負担:固定資産税や都市計画税が毎年発生します。また、建物の修繕費、庭の手入れ、火災保険料など、所有しているだけで継続的な管理費用が必要です。

- 物理的リスク:誰も住んでいない家は急速に老朽化が進みます。台風で屋根が飛んだり、壁が崩れたりして、近隣に被害を及ぼす可能性があります。

- 防犯・防災上のリスク:不審者の侵入や放火、ゴミの不法投棄のターゲットになりやすく、犯罪の温床となる危険性があります。

- 資産価値の低下:建物の劣化が進むと、売却しようにも買い手がつかず、いわゆる「負の遺産」となってしまうケースも少なくありません。

- 精神的負担:遠方に住んでいる場合、定期的な管理が大きな負担になります。「何か問題が起きていないか」と常に気にかける必要があり、精神的なストレスにつながります。

これらのリスクは、問題を先送りにすればするほど深刻化する傾向にあります。そのため、相続が発生した段階で、早めに対応を検討することが何よりも大切になるのです。

空き家相続で放置する危険性

【国土交通省】「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍になるリスク

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、倒壊の危険がある、衛生上有害であるなどの状態にある空き家は、市町村から「特定空家等」に指定される可能性があります。国土交通省によると、特定空家等に対して改善の「勧告」が出されると、土地にかかる固定資産税の「住宅用地の特例」が解除されます。

この特例は、税額を最大で6分の1に軽減する非常に大きな優遇措置です。これが適用されなくなると、土地の固定資産税が実質的に最大6倍に跳ね上がることになります。空き家を放置する行為は、単なる管理の問題だけでなく、深刻な経済的負担に直結するリスクをはらんでいるのです。

「管理は大変そうだけど、とりあえずそのままにしておこう…」もし、そう考えているなら、少し待ってください。空き家を放置することには、先ほど挙げたデメリット以上に深刻な危険が潜んでいます。

最も注意すべきは、「特定空家等」に指定されてしまうリスクです。これは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、倒壊の危険性が高い、衛生上有害である、景観を著しく損なうといった状態の空き家を行政が認定する制度です。

特定空家に指定されると、以下のような段階的な措置が取られます。

- 助言・指導:行政から空き家の状態を改善するよう助言や指導が入ります。

- 勧告:指導に従わない場合、改善の「勧告」が出されます。この時点で、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。

- 命令:勧告にも従わないと、改善の「命令」が出され、違反すると50万円以下の過料が科されることがあります。

- 行政代執行:最終的には、行政が強制的に建物を解体し、その費用が所有者に請求されることもあり得ます。

このように、単に放置しているだけで、ある日突然、高額な税金や費用の請求という事態に陥る可能性があるのです。詳しくは国土交通省のウェブサイトでも解説されていますので、一度目を通しておくことをお勧めします。

相続放棄すれば問題は解決する?

「そんなにリスクがあるなら、いっそ相続放棄したい」と考えるのは自然なことです。相続放棄をすれば、借金などのマイナスの財産だけでなく、空き家を含むすべてのプラスの財産を相続する権利を失います。これにより、固定資産税の支払い義務などからは解放されます。

しかし、相続放棄をしても、空き家の管理責任から完全には逃れられない可能性がある点に注意が必要です。

民法第940条の管理責任

民法では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定められています。簡単に言うと、「次の相続人や相続財産清算人が管理を始めるまでは、あなたがきちんと管理してくださいね」ということです。

もし相続人全員が相続放棄をした場合、最終的には家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、その人が財産を管理・処分することになります。しかし、その手続きには費用(数十万~百万円程度)がかかり、その費用は相続財産から支払われるのが一般的です。財産が不足する場合は、申立人が予納金を納める必要が出てくるケースもあります。

また、相続放棄は預貯金や有価証券といったプラスの財産もすべて手放すことになります。空き家の問題だけで安易に判断せず、遺産全体を把握した上で慎重に検討する必要があるのです。

相続人多数で起こりうること

相続人が多ければ多いほど、空き家問題は複雑化しがちです。兄弟姉妹など、複数の相続人がいる場合に起こりやすい問題点を見ていきましょう。

意思決定が困難になる

空き家を「売却する」「解体する」「誰かが住む」といった方針を決めるには、原則として相続人全員の同意が必要です。一人でも「思い出があるから売りたくない」と反対すれば、話は進みません。また、遠方に住んでいたり、関係が疎遠だったりすると、話し合いの場(遺産分割協議)を設けること自体が困難になります。

費用の分担で揉める

固定資産税や管理費用を誰が負担するのか、という点もトラブルの原因になりやすいです。法定相続分に応じて公平に分担するのが基本ですが、「実家の近くに住んでいる人が管理すべきだ」「お金に余裕がある人が多く払うべきだ」といった感情的な対立が生まれ、誰も支払わずに滞納してしまうケースもあります。

二次相続でさらに複雑化

遺産分割が終わらないうちに相続人の誰かが亡くなると、その人の相続権がさらにその子供たちへと引き継がれます(二次相続)。これにより、権利関係者がネズミ算式に増えていき、もはや誰が相続人なのか把握することさえ難しくなり、問題解決は絶望的になってしまうのです。

相続人が複数いらっしゃるケースは、本当にデリケートな問題が多いですね。私の経験上、大切なのは「感情」と「勘定」を分けて考えることです。実家への想いは皆さんそれぞれですが、維持管理にかかる費用という現実的な数字も無視できません。まずは全員で現状のリスクと将来の負担について情報を共有し、冷静に話し合うことが解決への第一歩です。もし直接話しにくい場合は、弁護士や司法書士といった第三者を間に入れることで、スムーズに話が進むこともありますよ。

空き家相続問題を解決する具体的な方法

相続人がいない場合の対処法

亡くなった方に配偶者や子供、親、兄弟姉妹といった法定相続人が一人もいない場合、あるいは全員が相続放棄をした場合、その方の遺産は最終的にどうなるのでしょうか。

このようなケースでは、利害関係者(被相続人にお金を貸していた債権者、特別縁故者など)または検察官が家庭裁判所に申し立てることで、「相続財産清算人」が選任されます。相続財産清算人は、弁護士などの専門家が選ばれるのが一般的です。

相続財産清算人は、主に以下のような職務を行います。

- 財産調査と管理:被相続人の財産を調査し、管理を開始します。

- 債権者・受遺者への支払い:借金などがあれば返済し、遺言による遺贈があればそれを実行します。

- 特別縁故者への分与:被相続人と特別な縁故(生計を同じくしていた、療養看護に努めたなど)があった人がいれば、その人に財産の一部または全部が分与されることがあります。

- 国庫への帰属:これらの手続きを経ても残った財産は、最終的に国のものとなります(国庫に帰属)。

空き家もこの手続きに則って清算・処分されることになります。もしご自身が特別縁故者に該当する可能性がある場合は、家庭裁判所に申し立てることで財産を受け継げる可能性があります。

誰も住まない家の相続税について

空き家を相続した場合、相続税はかかるのでしょうか?これは、遺産総額によって決まります。

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額があり、遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。

しかし、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。

ここで注意したいのが、居住用の不動産に関する相続税の特例「小規模宅地等の特例」です。これは、亡くなった方が住んでいた土地などを配偶者や同居の親族が相続した場合に、その土地の評価額を最大で80%も減額できる非常に強力な節税制度です。

空き家相続では「小規模宅地等の特例」が使いにくい

誰も住んでいない空き家を、亡くなった方と同居していなかった親族が相続する場合、原則としてこの「小規模宅地等の特例」は適用できません。そのため、同居親族が相続する場合に比べて、土地の評価額が高くなり、結果として相続税の負担が重くなる可能性があります。

「誰も住んでいない家」であるというだけで、納税額に大きな差が出ることがあるのです。ただし、一定の要件を満たせば適用できる「家なき子特例」という例外もありますので、専門家に相談してみる価値はあります。

相続した空き家の取り壊し費用は?

建物の老朽化が激しく、売却も賃貸も難しい場合、「いっそ取り壊して更地にしてはどうか」という選択肢が浮上します。建物を解体することのメリットとデメリットを整理してみましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 建物の取り壊し | ・倒壊などの危険がなくなり管理が楽になる ・買い手の幅が広がり、土地として売却しやすくなる ・土地活用の選択肢(駐車場など)が広がる | ・解体費用がかかる(木造で坪3~5万円程度が目安) ・固定資産税の住宅用地特例がなくなり税額が上がる ・思い出の詰まった建物がなくなる |

解体費用の目安は、一般的な木造住宅(30坪程度)で100万円~200万円程度かかることが多いようです。もちろん、建物の構造や立地条件によって費用は大きく変動します。

更地にすれば土地の活用や売却がしやすくなる一方で、固定資産税が更地になることで高くなるという点は大きな注意点です。解体を決める前に、解体後の土地の売却見込みや活用計画、そして税金の負担増について、不動産会社や税理士などの専門家としっかり相談することが重要です。

空き家相続の特例と3000万円控除

【国税庁】最大3,000万円の節税!空き家売却の特例を賢く使おう

相続した空き家を売却する際には、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」という強力な節税制度があります。国税庁の定めによると、一定の要件を満たせば、空き家を売却して得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できます。

例えば、売却益が2,000万円だった場合、この特例を使えば課税対象額がゼロになり、所得税・住民税がかからなくなります。ただし、「相続開始日から3年を経過する年の年末までに売却する」などの期限や、建物の耐震基準など、適用には複数の細かい要件があります。活用を検討する際は、必ず専門家へ相談しましょう。

(出典:国税庁 タックスアンサー No.3306)

「空き家を売却したいけれど、税金が高そう…」と心配されている方に、ぜひ知っておいていただきたいのが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」という特例です。

空き家売却の3,000万円控除とは?

これは、相続した空き家を売却して得た利益(譲渡所得)から、最大で3,000万円まで控除できるという制度です。つまり、売却益が3,000万円以下であれば、所得税・住民税がゼロになる可能性もある、非常に節税効果の高い特例なのです。

ただし、この特例を適用するためには、いくつかの細かい要件をクリアする必要があります。主な要件を以下にまとめました。

- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

- 特例の対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。

- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

- 売却代金が1億円以下であること。

- 家屋を解体して土地のみを売却するか、あるいは家屋を耐震リフォームして売却すること。(※令和6年1月1日以降の譲渡では要件が一部緩和されています)

この特例は適用期間が決まっており、手続きも複雑なため、利用を検討する場合は早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。詳しくは国税庁のウェブサイト「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」もご確認ください。

空き家相続についてよくあるご質問FAQ

専門家に相談すべき空き家相続問題

ここまで様々な選択肢を見てきましたが、いかがでしたか?空き家の相続は、法律や税金が複雑に絡み合うため、ご自身だけで判断するのが難しい場面も多々あります。

特に相続人間で意見が割れている場合や、特例の適用を検討している場合は、早期に専門家の力を借りるのが賢明です。税理士、司法書士、弁護士、不動産会社など、相談内容に応じて適切な専門家を選ぶことが、後悔しないための重要な鍵となります。あなたの状況に最適な解決策を、一緒に見つけていきましょう。

まとめ:空き家相続問題の解決ガイド

- 空き家相続は放置せず早期に対応を検討する

- 相続には固定資産税や管理費などの経済的負担が伴う

- 放置して「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍になるリスクがある

- 相続放棄は他のプラス財産も手放すことになるため慎重に判断する

- 相続放棄をしても空き家の管理責任が残る可能性がある

- 相続人が多いと遺産分割協議や意思決定が難航しやすい

- 相続人がいない場合は相続財産清算人が選任され最終的に国庫に帰属する

- 空き家は小規模宅地等の特例が使えず相続税が高くなることがある

- 建物の取り壊しは費用がかかり固定資産税が上がるデメリットもある

- 売却する場合は「3,000万円の特別控除」の特例が使えないか確認する

- 特例の適用には期限や細かい要件があるため注意が必要

- 令和6年4月1日から相続登記が義務化された

- 管理が難しい場合は専門の管理代行サービスを利用する選択肢もある

- 相続人間のトラブルや税金の問題は専門家への相談が解決の近道

- 自分の状況に合った専門家(税理士・司法書士など)を選ぶことが大切

▼あわせて読みたい関連記事▼