エンディングノートを書こうと思っても、「何から手をつけていいか分からない…」「自分にはまだ早いかな?」なんて、なかなか一歩を踏み出せずに悩んでいませんか?

僕も専門家としてたくさんのご相談を受けますが、皆さん同じようなことでつまずいているんですよ。結論から言うと、エンディングノートは特別な知識がなくても、ポイントさえ押さえれば誰でも簡単に書けます!

ただし、エンディングノートは遺言書になるか?と聞かれると法的な効力はなかったり、相続現物分割の希望を書いても実現されるとは限らないなど、いくつか知っておくべき注意点もあるんです。

この記事では、エンディングノート体験談を元に、はじめてのエンディングノートで気になる「エンディングノートはいつから書き始めればよいですか?」というタイミングから、エンディングノートに最低限書くべきことは何ですか?

といった内容、実際にエンディングノート 書いてみた方のエンディングノートを書いた感想まで、皆さんの疑問をまるっと解決します。エンディングノートは売ってますか?という基本的な疑問から、エンディングノート いつ渡す?

という大切なポイント、さらにはエンディングノートを書いている人の割合は?やエンディングノートの使用率は?といったデータまで、専門家のカズがユーモアを交えて分かりやすく解説していきますね!

- エンディングノートを書き始める最適なタイミングが分かる

- ノートに記載すべき必須項目と注意点が理解できる

- 遺言書との法的な違いや家族への伝え方が学べる

- 体験談から分かる作成のコツと感想が把握できる

コンサルタント @KAZU

コンサルタント @KAZUエンディングノートって、なんだか「終わり」を意識して重たく感じちゃいますよね。

でも、実はこれからの人生をどう楽しく生きるかを見つめ直すための「未来の計画書」でもあるんです。

難しく考えず、まずは自己紹介を書くような軽い気持ちで始めてみませんか?それだけで、心のモヤモヤが一つ晴れますよ。

エンディングノート体験談初めて書く前の基本知識

はじめてのエンディングノートはいつから書くべき?

「エンディングノートって、いつから書き始めるのが正解なの?」というご質問、本当によくいただきます。多くの方が「終活」という言葉から、定年退職後やある程度の年齢になってから…と想像されるかもしれませんね。しかし、結論から言えば、書きたいと思った「今」が最高のタイミングです。年齢は全く関係ありません。

実際、最近では30代や40代で書き始める方も珍しくありません。その背景には、結婚、出産、家の購入といったライフイベントを経験し、家族への責任を具体的に感じるようになったという理由があります。

また、親の介護や相続を目の当たりにして、「自分の時には子どもたちに同じ苦労はさせたくない」という思いから、早めに準備を始める方も増えています。

若いうちに書くことのメリットは、単に万が一に備えるだけではありません。自分の資産状況や加入している保険などを書き出すことで、現在の家計を客観的に見直すことができ、将来のライフプランを考える素晴らしいきっかけになります。

何より、気力や体力が充実している時期だからこそ、過去を振り返り、未来を思い描くという作業に前向きに取り組めます。冷静な判断ができるうちに、自分の医療や介護に関する希望をじっくり考え、記しておくことは、将来の自分の尊厳を守ることにも直結するのです。

ポイント

エンディングノートの作成に「早すぎる」ということは決してありません。「終活ノート」としてだけでなく、自分自身の人生を記録し、これからの生き方をより豊かにするための「ライフノート」として、ぜひ気軽に手に取ってみてください。

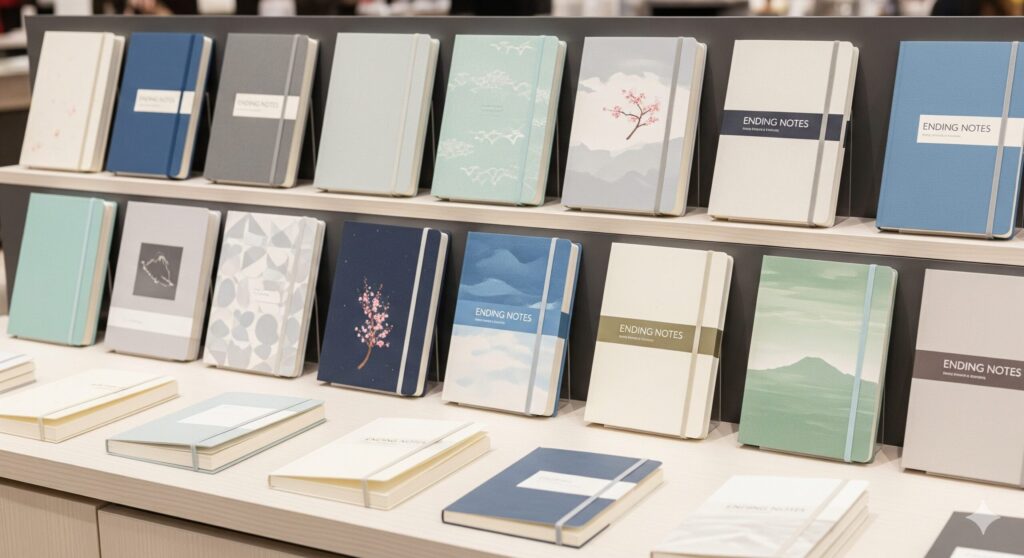

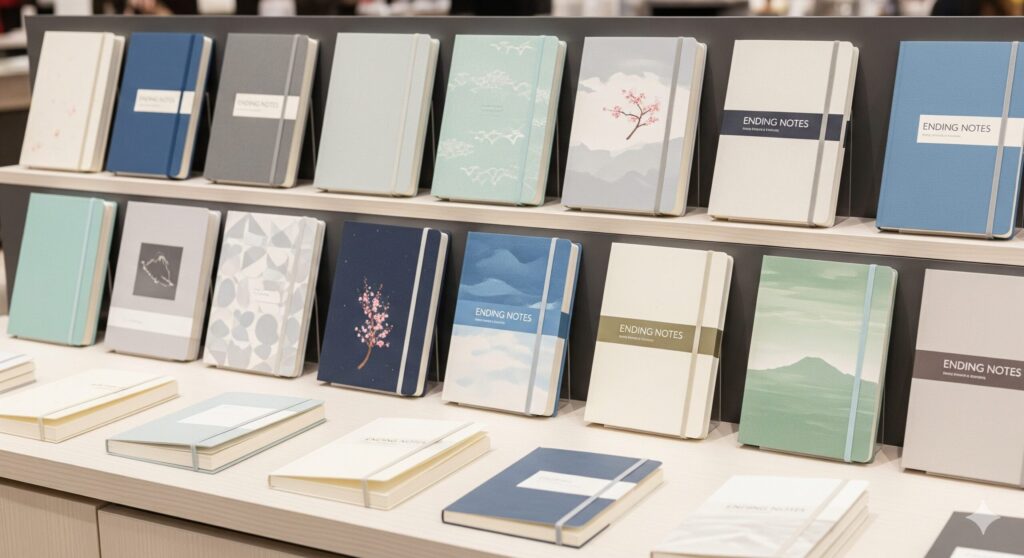

エンディングノートは売ってますか?購入場所の例

はい、もちろんです!かつては特別なものというイメージがあったかもしれませんが、今やエンディングノートは私たちの生活の身近な場所で、驚くほど簡単に手に入るようになりました。どこでどんなノートが手に入るのか、主な購入場所とそれぞれの特徴を詳しくご紹介しますね。

| 購入場所 | 特徴 | どんな人におすすめ? |

|---|---|---|

| 書店・文房具店 | 種類が非常に豊富。シンプルなものから、イラスト入り、自分史を詳しく書けるものまで様々。実際に中身を見て比較検討できるのが最大の強みです。 | 自分に合った一冊をじっくり選びたい人。 |

| 100円ショップ | 基本的な項目がコンパクトにまとまっており、非常に安価。「まずは試しに」という方に最適です。薄くて軽いので、気軽に始められます。 | エンディングノート初心者、費用を抑えたい人。 |

| インターネット通販 | Amazonや楽天など。膨大な種類から選べ、購入者のレビューを参考にできるのが魅力。自宅で手軽に注文できますが、中身を直接確認できないのが難点。 | たくさんの選択肢から選びたい人、レビューを重視する人。 |

| 専門機関・企業 | 信託銀行、保険会社、葬儀会社などが独自に作成・配布しているもの。専門的な視点で作られており、相続や手続きに関する項目が充実していることが多いです。 | より実務的で詳細な内容を書きたい人。 |

| デジタル版(アプリ・PCソフト) | スマホやPCで入力・管理できる。修正が簡単で、写真などのデータも保存しやすい。ただし、パスワード管理やデータのバックアップが必須になります。 | 手書きが苦手な人、デジタルでの管理に慣れている人。 |

このように、選択肢は多岐にわたります。ご自身の性格やライフスタイルに合わせて、最も「これなら続けられそう!」と思えるものを選ぶことが、書き上げるための第一歩ですよ。

エンディングノートに最低限書くべきことは何ですか?

エンディングノートには「これを書かなければならない」という法律上の決まりは一切ありません。しかし、残されたご家族が困らないように、そしてご自身の希望を明確に伝えるために、「これだけは押さえておきたい」という必須項目が存在します。

いきなり全てを完璧に埋める必要はありません。まずは以下の項目から、書ける部分を一つずつ埋めていくことから始めてみましょう。

自分自身の基本情報

これは公的な手続きの基礎となる、いわば「あなたの取扱説明書」の表紙です。氏名、生年月日、血液型、本籍地はもちろん、マイナンバーや基礎年金番号、運転免許証番号、パスポート番号などを一覧にしておくと、様々な手続きがスムーズに進みます。

資産に関する情報

ここが一番大変かもしれませんが、最も重要な項目の一つです。預貯金(銀行名・支店名・口座番号)、不動産(所在地・名義)、有価証券、生命保険や損害保険(会社名・証券番号)、年金、そしてローンや借入金といった負の資産も正直に記載します。

通帳や権利書、保険証券などの保管場所を明記しておくことが、家族の負担を劇的に減らします。

忘れないで!デジタル資産

近年、非常に重要度が増しているのがデジタル資産です。ネット銀行やネット証券の口座、SNSアカウント(Facebook, X, Instagramなど)、ブログ、有料のサブスクリプションサービスなど、IDとパスワードが必要なものをリストアップし、どうしてほしいか(解約、継続、誰かに引き継ぐなど)を記しておきましょう。

医療や介護に関する希望

ご自身の尊厳を守るために、非常に大切なセクションです。延命治療の希望の有無(どこまで、どのような治療を望むか)、臓器提供や献体の意思、アレルギーや持病、かかりつけ医や常用薬の情報を記載します。

介護が必要になった場合に、在宅介護を希望するのか、施設への入所を希望するのか、その場合の費用はどう考えているのかなども、具体的に書いておくと家族が判断に迷わずに済みます。

葬儀やお墓に関する希望

残された家族が最初に直面する大きな決断です。希望する葬儀の形式(一般葬、家族葬、直葬など)や規模、宗教・宗派、そして誰に連絡してほしいか(友人・知人の連絡先リスト)をまとめておきます。遺影に使ってほしい写真を選んでおくのも良いでしょう。

お墓についても、すでにあるのか、新しく必要か、樹木葬や散骨など希望の埋葬方法があれば記しておきます。「特に希望はないので、家族に任せる」と一言添えるだけでも、家族の心の重荷は軽くなります。

エンディングノートを書いている人の割合はどのくらい?

POINT

【データで見る事実】エンディングノートの必要性を感じている人は約半数

大手終活関連サービス企業の株式会社鎌倉新書が2022年に行った調査によると、50代以上の男女のうち、エンディングノートを「作成している」と回答した人は約10%でした。しかし、「作成しようと思っている(意向がある)」と回答した人を合わせると、約45%にものぼることが明らかになっています。

これは、約2人に1人がエンディングノートの必要性を感じていることを示すデータです。特に、親の介護や相続を経験した世代ほど、「自分の時には家族に負担をかけたくない」という思いから関心が高まる傾向にあります。

「終活」という言葉がすっかり定着した今、「実際にどれくらいの人がエンディングノートを書いているんだろう?」と、その普及率が気になる方も多いのではないでしょうか。様々な調査機関がデータを公表していますが、ここ数年でその割合は着実に増加しています。

例えば、株式会社鎌倉新書が2022年に行った調査によると、50代以上の男女のうち、エンディングノートを「作成している」と回答した人は約10%、「作成しようと思っている(意向がある)」と回答した人を合わせると約45%にものぼります。(出典:株式会社鎌倉新書「第5回おひとりさまの「終活」に関する実態調査(2022年)」)

これは、約2人に1人がエンディングノートの必要性を感じていることを示しています。特に、親の介護や相続を実際に経験した世代は、その大変さを身をもって知っているため、「自分の子どもの世代には同じ苦労をかけたくない」という思いから、作成への関心が高い傾向にあります。

また、テレビの情報番組や雑誌で「終活特集」が頻繁に組まれるようになったことも、認知度向上を後押ししています。

「死」をタブー視するのではなく、より良い人生のエンディングを迎えるために「前向きな準備」をする、というポジティブなイメージが社会に浸透してきた結果と言えるでしょう。もはやエンディングノートは、一部の人が書く特別なものではなく、多くの人にとって身近な選択肢の一つとなっているのです。

実際のエンディングノートの使用率は?

エンディングノートを書く人の割合が増えている一方で、非常に重要な課題となるのが、その「実際の使用率」です。残念ながら、「一生懸命書いたのに、亡くなった後、家族にその存在を知られることなく終わってしまった」という悲しいケースは、決して少なくありません。

エンディングノートは、いわば「未来の家族への引継ぎ書」です。その引継ぎ書が、そもそも相手に届かなければ何の意味もありません。つまり、書くことと同じくらい、「その存在と保管場所を、信頼できる家族に明確に伝えておく」という行為が決定的に重要なのです。

エンディングノートが「使われない」主な理由

- 家族がノートの存在自体を知らなかった。

- 存在は聞いていたが、どこに保管されているか分からなかった。

- 「大事なものだから」としまい込みすぎて、誰にも見つけられなかった。

- 情報が古すぎて、実際の手続きの役には立たなかった。

この問題を解決し、使用率を格段に上げるための具体的なアクションは、とてもシンプルです。

- 保管場所を具体的に伝える:「書斎の本棚の、青いファイルのに入っているよ」というように、誰が聞いても分かるように具体的に伝えます。

- 複数の家族と情報を共有する:キーパーソン一人だけに伝えると、その人が忘れてしまったり、先に亡くなったりする可能性もゼロではありません。配偶者とお子さんなど、複数の人に伝えておくとリスクを分散できます。

- 定期的な見直しと声かけ:年に一度、ご自身の誕生日などに内容を見直し、「今年もノート更新したよ」と家族に声をかける習慣をつけましょう。これにより、家族の記憶にも定着し、ノートが「生きている情報」であることを認識してもらえます。

エンディングノートは、あなたと家族をつなぐ大切なコミュニケーションツールです。書いたら満足するのではなく、そのバトンが確実に渡るように、最後の仕上げを忘れないようにしましょう。

エンディングノートを家族に「書いたよ」って伝えるの、ちょっと照れくさいですよね。

そんな時は、「宝の地図を隠しておいたから、万が一の時は探してみてね!」なんてユーモアを交えて伝えてみるのはどうでしょう?

少しゲーム感覚にすることで、話のきっかけが作りやすくなりますよ。

エンディングノート体験談初めて書く際の注意点と感想

初めてのエンディングノートは遺言書になるか?

【公的機関の見解】エンディングノートに法的な効力はない

法務省は、自筆証書遺言書保管制度の案内の中で、エンディングノートについて「あくまでご自身の考えや希望を伝えるものであり、遺言書と違って法的な効力はありません」と明確に説明しています。

遺言書が法的な効力を持つためには、民法で定められた厳格な形式(全文自筆、日付・氏名の記載、押印など)を守る必要があります。財産の分配など、法的な拘束力を持たせたい内容は、必ず正式な遺言書として別途作成することが不可欠です。エンディングノートは「想いを伝える手紙」、遺言書は「法的な指示書」と、役割を分けて考えましょう。

(出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」)

これはエンディングノートに関して最も多くの方が誤解されている点であり、後々のトラブルを避けるためにも、絶対に理解しておかなければならない最重要ポイントです。

結論を先に、そして明確にお伝えします。エンディングノートは、法的な観点から「遺言書」として扱われることはなく、一切の法的効力も持ちません。

エンディングノートは、法的な形式に縛られず、ご自身の想いや希望、様々な情報を自由に書き記すことができる「家族への手紙」のようなものです。

そこに、例えば「長男に全ての不動産を相続させる」と書いたとしても、それはあくまであなたの「希望」の表明に過ぎません。他の相続人(例えば次男や配偶者)が法律で定められた権利(遺留分など)を主張した場合、ノートの記述が法的に優先されることはないのです。

一方で、「遺言書」は、民法という法律で定められた厳格なルール(自筆であること、日付、氏名の記載、押印など)に従って作成された場合にのみ、法的な効力が認められる極めて特殊な書類です。

財産の分配や子どもの認知など、ご自身の死後に法的な効果を発生させたい事柄については、エンディングノートとは別に、必ず正式な遺言書を作成する必要があります。

遺言書とエンディングノートの役割分担

この二つは対立するものではなく、お互いを補完し合う関係と考えるのがベストです。

・遺言書 → 法的な手続きが必要な「財産」や「相続」に関する“指示”を記載。

・エンディングノート → 遺言書では伝えきれない「想い」や「希望」、手続きに必要な“情報”を記載。

両方準備しておくことで、あなたの意思はより確実に、そして円満に家族へ伝わります。

| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |

|---|---|---|

| 目的 | 想い・希望・情報を家族に伝える(伝達) | 財産分割など法的な意思を実現する(執行) |

| 法的効力 | なし | あり(法律の要件を満たした場合のみ) |

| 形式 | 自由(市販ノート、自作、デジタルなど) | 民法で厳格に定められている(自筆証書、公正証書など) |

| 内容の自由度 | 非常に高い(思い出、メッセージ、自分史など) | 主に財産処分など法律行為に関することに限定 |

| 証人の要否 | 不要 | 必要(公正証書遺言などの場合) |

遺言書の作成方法や保管制度については、法務省のウェブサイトで詳しく解説されています。特に近年始まった「自筆証書遺言書保管制度」は非常に便利な制度ですので、ぜひ一度ご覧になることをお勧めします。(出典:法務省「自筆証書遺言書保管制度」)

完成したエンディングノート いつ渡すのが最適?

苦労して書き上げたエンディングノート。次に頭を悩ませるのが、「これをいつ、どのような形で家族に伝えればいいのか」という、デリケートな問題ですよね。

最適なタイミングは、ご家族の関係性や性格によって様々ですが、共通して言えるのは「ご自身が亡くなった後に初めて発見される」という事態だけは避けるべき、ということです。元気なうちに、その存在と大切さを共有しておくことが理想です。

具体的な伝え方のパターンをいくつかご紹介します。

パターン1:家族のイベントを活用する

お正月やお盆、ご自身の誕生日など、家族が自然に集まるリラックスした雰囲気の時に、「実は、みんなのために大事なノートを書いたんだ」と切り出すのが、最も自然な方法かもしれません。

改まって「大事な話がある」と切り出すと、家族も身構えてしまいます。和やかな食事の席などで、世間話の延長として話してみるのがポイントです。

パターン2:キーパーソンに託す

家族全員の前で話すのは気恥ずかしい、あるいは性格的に難しいという方もいらっしゃるでしょう。

その場合は、最も信頼できる配偶者やお子さんなど、キーパーソンとなる一人か二人に絞って、事前に「もしもの時は、これをみんなに伝えてほしい」と、ノートの存在と保管場所を具体的に伝えて託しておく方法が有効です。その人から他の家族へ伝えてもらう形ですね。

パターン3:節目をきっかけにする

定年退職や還暦、家のリフォームなど、人生の大きな節目をきっかけに話すのも良いタイミングです。「これを機に、家のことも自分のこともしっかり整理しておこうと思ってね」と、前向きな文脈で話を切り出すことで、家族も自然に受け入れやすくなります。

伝え方のコツは「お願い」のスタンス

「これを読め!」という命令口調ではなく、「万が一の時、みんなが困らないように書いておいたから、その時はお願いね」というように、あくまで家族を助けるためのものであるというスタンスで伝えることが大切です。

「渡す」というよりは「共有する」という意識で、ぜひオープンに話す機会を設けてみてください。それがきっかけで、普段はできないような深い家族の対話が生まれることもありますよ。

実際にエンディングノート 書いてみた人の声

理論やメリットは分かっていても、やはり一番心に響くのは、実際に体験した方の「生の声」ですよね。ここでは、私がこれまでにサポートさせていただいた方々からお聞きした、エンディングノートを書いてみたリアルな感想をいくつかご紹介します。

Aさん(60代・女性)

「正直、書き始めるまでは『死の準備』みたいで気が重かったんです。でも、自分の人生を年表形式で振り返るページを書き始めたら、忘れていた学生時代の楽しかった思い出や、子育てに奮闘した日々が蘇ってきて…。

涙が出そうになりました。これは終活というより、自分を再発見するためのノートですね。書いて本当に心が温かくなりました。」

Bさん(50代・男性)

「仕事柄、数字や契約書を扱うのは慣れているつもりでしたが、いざ自分の資産を全部書き出してみると、使っていない銀行口座や重複している保険がいくつも見つかりました。これはマズいと(笑)。

ノート作成を機に、家計のデトックスができて、結果的に無駄な支出を年間数万円も減らすことができました。家族のためだけでなく、自分の今の生活にもプラスになりましたね。」

Cさん(40代・女性)

「親の相続で兄弟と少し揉めた経験があり、自分の子どもたちには絶対に同じ思いをさせたくない、と書き始めました。ノートに『財産は平等に。でも、一番の宝物はみんなが仲良くしてくれることだよ』とメッセージを書き添えました。

それを子どもたちに見せたら、『お母さんの気持ち、ちゃんと分かったよ』と言ってくれて。家族の絆を確認できたことが、何よりの収穫でした。」

このように、多くの方が最初は少しネガティブな気持ちで始めながらも、書く過程で自分自身と向き合い、結果的に非常にポジティブな気付きや安心感を得られていることが分かります。あなたも、きっと自分だけの発見があるはずです。

エンディングノートを書いた感想で多いこと

前項の具体的な声にもあったように、エンディングノートを書き終えた方の感想には、いくつかの共通したポジティブな変化が見られます。ここでは、特に多くの方が口をそろえておっしゃる3つの大きな感想について、さらに詳しく掘り下げてみましょう。

1. 漠然とした「不安」が「安心」に変わった

これが最も多く聞かれる感想です。私たちの心の奥底には、「自分が突然倒れたら、家族はどうするだろう?」「お金のことは?葬儀のことは?」「迷惑をかけたくない…」といった、漠然としながらも重たい不安が常に存在します。

エンディングノートは、その形のない不安を一つひとつ文字にして「見える化」する作業です。情報を整理し、希望を書き記すことで、「やるべきことはやった。これで万が一の時も、家族はきっと大丈夫」という具体的な根拠のある安心感に変わるのです。

この精神的な変化は、日々の生活をより穏やかに、前向きにしてくれる効果があります。

2. 人生の「棚卸し」ができて、自己肯定感が高まった

自分史や思い出のページを書き進めることは、まさに「人生という名の在庫整理(棚卸し)」です。楽しかったこと、辛かったこと、頑張ってきたこと、人との出会いと別れ。

それらを一つひとつ書き出すことで、自分がどれだけ多くの経験を積み、どれだけ多くの人に支えられて生きてきたのかを再認識できます。普段の生活では意識しないような過去の成功体験や努力を思い出し、「自分も、なかなか頑張ってきたじゃないか」と、自分自身を認め、肯定できるようになるのです。

3. 「終わり」ではなく「これから」を考えるきっかけになった

終活は、エンディングノートという名前から、「人生の終わり」を意識するツールだと思われがちですが、実際に書いた方の多くは、むしろ逆の感想を抱きます。

自分の価値観や大切なものを再確認し、「やり残したことリスト」を作成するうちに、「残りの人生、もっとこんなことに挑戦してみたい!」「この人に会って感謝を伝えたい」といった、未来に向けたポジティブな目標が次々と生まれてくるのです。

終活は、終わりに向かう活動ではなく、残された時間をいかに豊かに、自分らしく生きるかを計画するための活動なのだと、多くの方が実感されています。

エンディングノート感想から分かるメリット

これまでにご紹介してきた様々な感想や体験談から、エンディングノートを作成することがもたらす具体的なメリットを、「自分自身へのメリット」と「大切な家族へのメリット」という二つの視点から、分かりやすく整理してみたいと思います。

エンディングノートがもたらす素晴らしいメリット

【自分自身へのメリット】

- 思考の整理:頭の中でごちゃごちゃになっていた情報や想いが整理され、気持ちがスッキリする。

- 現状把握:自分の資産や健康状態を客観的に把握し、ライフプランを見直すきっかけになる。

- 不安の軽減:「備えあれば憂いなし」という言葉通り、将来への漠然とした不安が具体的な安心感に変わる。

- 自己の再発見:人生を振り返ることで、自分の価値観や大切にしてきたことを再認識できる。

- 未来への意欲:これからの人生でやりたいことが明確になり、毎日をより前向きに生きる目標ができる。

【大切な家族へのメリット】

- 手続き負担の軽減:必要な情報が一元化されているため、死後の煩雑な手続き(相続、契約解除など)がスムーズに進む。

- 精神的負担の軽減:延命治療や葬儀など、家族が重い決断を迫られた際の「どうすればよかったのだろう」という後悔や迷いを減らせる。

- 意思の尊重:故人の明確な希望を知ることで、家族は納得感を持って、心を込めて送り出すことができる。

- トラブルの予防:故人の想いや財産に関する考えが記されていることで、相続をめぐる家族間の無用な争いを未然に防ぐ助けになる。

- 想いの継承:故人からの感謝のメッセージや言葉が、残された家族にとって一生の宝物となり、心の支えになる。

このように、たった一冊のノートが、あなた自身と、あなたの愛する家族の両方に、計り知れないほど大きな価値をもたらしてくれるのです。

エンディングノートについてよくあるご質問FAQ

エンディングノートの作成って、夏休みの宿題に似ているかもしれません。

最初は面倒に感じるけど、やり始めたら意外と楽しくて、終わった後の達成感と安心感は格別です!

完璧を目指さず、まずは1ページ、好きなことから書いてみましょう。それが未来の自分と家族を助ける大きな一歩になりますから。

エンディングノート体験談初めて書くための総まとめ

最後に、エンディングノートを初めて書く方のために、この記事の要点をまとめます。

- エンディングノートは書きたいと思った時が始めるタイミング

- 年齢に関わらず気力と体力があるうちに書くのがおすすめ

- 書店や100円ショップ、ネット通販などで手軽に購入できる

- 最低限書くべきは自分情報、資産、医療介護、葬儀、メッセージ

- パスワードそのものを書くのは防犯上避けるべき

- 書いている人の割合は年々増加傾向にある

- 書くだけでなく存在と保管場所を家族に伝えることが重要

- エンディングノートに法的な効力はなく遺言書とは別物

- 財産分与などの希望は別途正式な遺言書が必要

- 渡すタイミングは元気なうちに家族が集まる時などが最適

- 書くことで人生を振り返り気持ちの整理ができる

- 将来への不安が軽減され安心感が得られるメリットがある

- 家族にとっては手続きや判断の負担が軽くなる

- 故人の想いを知ることで家族間のトラブル回避にもつながる

- 完璧を目指さず書けるところから少しずつ進めるのがコツ

今日からできるアクションプラン

この記事を読んで「書いてみようかな」と思ったあなたへ。まずは小さな一歩から始めてみましょう!

- 近所の書店か100円ショップで、ピンときたエンディングノートを1冊買ってみる。

- 家に帰ったら、最初のページに自分の名前と今日の年月日を書いてみる。

- 今日はそれだけでOK!「始めることができた自分」を褒めてあげましょう!

この小さな一歩が、未来のあなたと大切な家族の大きな安心につながりますよ。

▼あわせて読みたい関連記事▼