以下がブログ記事の構認知症の方の徘徊は、家族にとって大きな不安要素です。そこで、多くの方が「認知症GPS靴につける」方法を探し、適切な対策を講じています。

特に「徘徊 GPS 中敷き」や「認知症 GPS シール」など、GPSの持たせ方には様々な工夫があります。この記事では、GPSを靴に仕込む効果的な方法や「認知症 GPS 靴 介護保険」の利用についても詳しく解説します。

また、認知症GPS靴につける位置や選び方、さらに「認知症 GPS キーホルダー」との比較も行い、最適な選択をサポートします。成案です。

- 認知症GPSを靴につける効果的な方法や利点

- 認知症GPSの持たせ方や位置の選び方

- 認知症GPS靴に介護保険が適用されるかどうか

- 認知症GPSの種類や選択肢(中敷き、シール、キーホルダーなど)

コンサルタント @KAZU

コンサルタント @KAZU認知症の方の安全を守るために、GPSを靴に埋め込む方法は非常に効果的です。まずは、日常的に使用する靴に違和感なく装着できるGPSを選び、定期的なメンテナンスを行うことが大切です。また、自治体の助成制度も確認し、活用しましょう。家族全員の安心のために、複数の対策を講じることがベストです。

認知症gps靴につけることで徘徊を防ぐ方法

▼自然に寄り添うGPSで、安心の見守りを▼

認知症 gps どこにつけるべきか?

認知症の方の徘徊対策として、GPSをどこにつけるかは非常に重要です。適切な位置にGPSをつけることで、徘徊した際の早期発見が可能になります。

しかし、適切な場所を選ばないと、GPSの効果が半減してしまうこともあります。では、具体的にどこにつけるべきかについて考えてみましょう。

まず、一般的には靴が最も推奨される場所です。靴は外出時に必ず履くものであり、GPSが埋め込まれていても違和感が少ないためです。靴のかかとや甲部分にGPSを装着することで、日常生活の中で自然に利用できます。

例えば、「魔法の靴」のように、靴のかかと部にGPSを埋め込むタイプは、足の動きに連動して自然に機能するため、安心感が高まります。

一方で、他にもポケットやバッグにGPSを入れる方法もあります。例えば、カバンやジャケットのポケットに入れておけば、外出時に手軽に持ち運べます。

ただし、この方法では、認知症の方がそのアイテムを持ち歩かない場合には、GPSが機能しないというリスクがあります。そのため、可能であれば、靴や衣類に直接GPSを埋め込むことが望ましいです。

さらに、生活環境に応じた選択も重要です。例えば、夏場に薄着で外出することが多い場合は、軽くて装着感が少ないものを選ぶと良いでしょう。

また、冬場は衣類に隠れることが多いので、取り外しやすいタイプのGPSを選ぶと便利です。

最後に、GPSの管理や充電も考慮する必要があります。充電切れやGPSの故障が発生すると、緊急時に役立たなくなってしまいます。そのため、定期的な充電とチェックを怠らないことが重要です。

このように、認知症の方にGPSをどこにつけるかは、使用状況や生活環境に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。正しい位置にGPSを装着することで、大切な家族の安全を守ることができます。

徘徊 GPS 中敷きの選び方

徘徊防止のためのGPS中敷きは、認知症の方にとって非常に効果的なツールです。しかし、中敷きの選び方を誤ると、効果が十分に発揮されないこともあります。

そこで、どのようにして最適な中敷きを選ぶべきか、いくつかのポイントを押さえておきましょう。

まず、GPS中敷きのサイズとフィット感が重要です。足に合わない中敷きを使うと、歩行時に違和感を感じたり、足に負担がかかったりすることがあります。

そのため、購入前には、使用する靴のサイズに合った中敷きを選ぶことが必要です。また、特に認知症の方の場合、慣れ親しんだ靴を使い続けることが多いため、その靴に合わせたサイズの中敷きを選ぶことが大切です。

次に、GPSの性能も確認しておきましょう。中敷きに埋め込まれたGPSが正確に機能するかどうかは、非常に重要です。具体的には、GPSの精度、電池の持続時間、信号の受信感度などがチェックポイントとなります。

たとえば、日本国内で使用する場合、GPSの精度が数メートル以内であれば、徘徊した際の位置特定がより迅速に行えます。

さらに、耐久性や防水性も考慮しましょう。中敷きは毎日使うものであり、特に歩行時に汗をかくことが多いため、防水性があると安心です。

また、耐久性が高い素材を選ぶことで、長期間にわたり安定して使用することができます。これにより、頻繁に交換する必要がなく、コスト面でも助かります。

最後に、使用者の快適さも忘れてはいけません。中敷きが硬すぎたり、重すぎたりすると、足に負担がかかり、歩行が不快になることがあります。クッション性の高い素材や軽量のものを選ぶと、快適に使用できます。

これらのポイントを押さえることで、最適な徘徊GPS中敷きを選ぶことができ、認知症の方の安全を確保することができます。選び方を工夫することで、家族も安心して見守ることができるでしょう。

靴に仕込む gps 子供との違い

靴に仕込むGPSは、子供や認知症の方の見守りに利用されることが多いですが、それぞれに異なるニーズや注意点があります。この違いを理解することで、より適切な選択ができるようになります。

まず、子供に使用するGPSの主な目的は、迷子防止や防犯対策です。子供は活発に動き回るため、GPSがしっかりと靴に固定されていて、運動中にもずれにくいことが重要です。

また、GPSが目立たないようにすることで、悪意のある人からの干渉を防ぐという観点もあります。

さらに、子供の場合は成長が早いため、頻繁に靴のサイズが変わることも考慮し、簡単に取り外しや交換ができるタイプが求められます。

一方、認知症の方に使用するGPSでは、徘徊による行方不明を防ぐことが主な目的です。このため、靴に仕込むGPSは、日常的に履いている靴に装着できるタイプが適しています。

認知症の方は、慣れた靴を好んで履く傾向があるため、その靴にGPSを組み込むことで、より自然に使っていただけます。また、GPSが長時間正確に位置を記録できることも重要です。

特に、高齢者の場合は歩行速度が遅いため、GPSの精度がより求められる場面が多いです。

両者の違いとしては、子供向けのGPSは活動的な環境に対応できる耐久性と目立たないデザインが求められるのに対し、認知症の方には日常的な使用を想定した装着感の良さと、充電の手間を減らす長時間使用が重視されます。

この違いを理解することで、用途に合わせた最適なGPSを選ぶことができ、安心して日々の生活を送るサポートとなるでしょう。

認知症 gps 埋め込みの利点と注意点

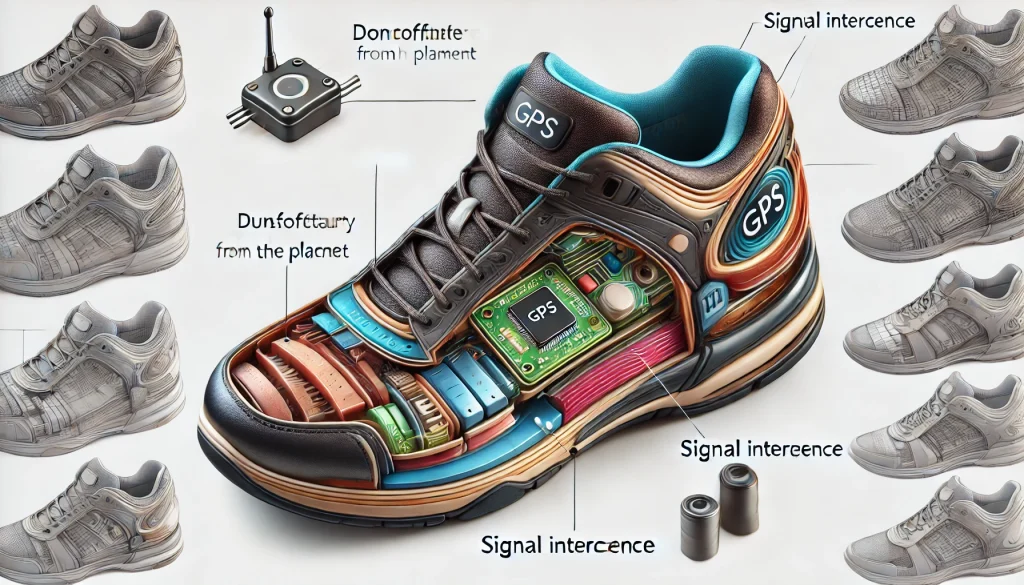

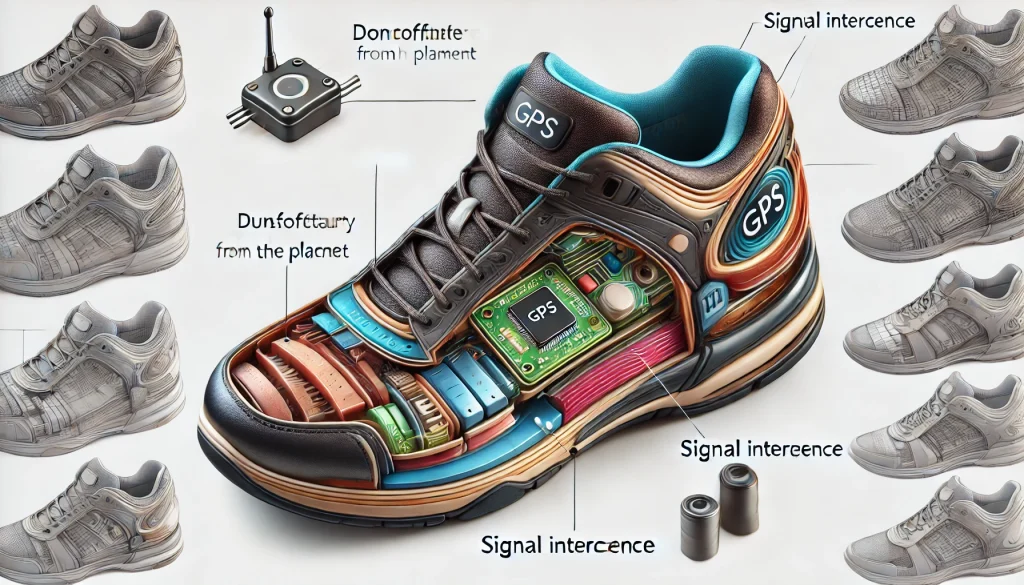

認知症の方にとって、GPSを靴に埋め込むことには多くの利点がありますが、それと同時にいくつかの注意点もあります。まず、埋め込み型GPSの最大の利点は、自然な形で見守りができることです。

靴に埋め込まれたGPSは、見た目には普通の靴と変わりません。そのため、認知症の方が違和感なく使用でき、日常生活に支障をきたすことがありません。

さらに、埋め込み型GPSは紛失のリスクが低いという利点もあります。ポケットやカバンに入れるタイプのGPSとは異なり、靴に埋め込まれているため、外に出かける際に確実に持ち歩けるという安心感があります。

特に、認知症の方が靴を履く習慣がある場合、この方法は非常に効果的です。

しかし、注意点も存在します。まず、GPSを靴に埋め込むことで、靴の選択肢が制限される場合があります。例えば、特定のメーカーやモデルの靴しか対応していないことがあり、利用者の好みに合わない可能性があります。

また、GPSが埋め込まれている分、靴の重量や履き心地に若干の変化が生じることも考慮する必要があります。

さらに、埋め込み型GPSの管理には、定期的なメンテナンスが欠かせません。例えば、充電が必要な場合、定期的に充電を忘れずに行うことが重要です。

充電を怠ると、緊急時にGPSが機能しない可能性があり、せっかくの見守り機能が無意味になってしまいます。また、長期間使用することで、GPS自体や靴に摩耗が発生する可能性もあります。

そのため、定期的な点検や修理を行い、安全に利用できる状態を保つことが求められます。

総じて、認知症の方にとってGPSを靴に埋め込むことは、非常に有効な見守り手段ですが、利用する際にはこれらの注意点を理解し、適切なメンテナンスを行うことが大切です。

こうした配慮をすることで、長期間にわたって安心して利用することができるでしょう。

認知症 gps シールの有効性と使用法

認知症の方を見守る手段として、GPSシールは非常に便利なツールとなります。まず、GPSシールの有効性について説明します。

このシールは、シンプルにどこにでも貼り付けることができるため、靴や衣類、カバンなど、持ち物に自然に取り付けることが可能です。これにより、認知症の方が外出しても、居場所を確認しやすくなります。

例えば、家族が気づかないうちに外出してしまった場合でも、スマートフォンを使って簡単に位置を確認できるのです。

また、GPSシールは目立たないため、本人が気にすることなく使用できるという点も大きな利点です。これは、認知症の方が違和感を覚えずに日常生活を送るために非常に重要です。

さらに、シール型であるため、重さや厚みがほとんどなく、装着していることを忘れてしまうほどです。

使用法も非常に簡単です。まず、シールを対象物に貼り付けるだけで、特別な設定は必要ありません。次に、専用のアプリをインストールし、シールとペアリングします。

これだけで、リアルタイムでの位置確認が可能となります。使い方がシンプルで、技術に詳しくない方でも容易に利用できる点も魅力です。

しかし、注意点もあります。GPSシールはバッテリーが内蔵されているため、定期的に充電が必要です。バッテリーが切れると、位置情報が取得できなくなるため、充電を忘れずに行うことが重要です。

また、シールはサイズが小さいため、見失いやすく、誤って剥がしてしまう可能性もあります。このため、貼り付ける場所は慎重に選び、頻繁に確認することが求められます。

総じて、GPSシールは軽量で目立たず、認知症の方を見守る手段として非常に効果的です。ただし、定期的なバッテリー管理やシールの状態を確認することが、安全な使用には欠かせません。

認知症 gps キーホルダーと靴の比較

認知症の方を見守るためのGPSデバイスには、さまざまな形態が存在しますが、特にGPSキーホルダーとGPS内蔵の靴は代表的な選択肢です。

この2つには、それぞれ異なる特徴と利点があり、どちらを選ぶべきかは利用者のライフスタイルやニーズによって異なります。

まず、GPSキーホルダーの利点についてです。キーホルダーは、鍵やバッグなどに簡単に取り付けられるため、持ち歩くことが容易です。例えば、日常的に鍵を持ち歩く方にとっては、自然な形で常に持ち歩けるデバイスとなります。

また、デザインも豊富で、ファッションアイテムとして違和感なく使用できる点も魅力です。さらに、キーホルダータイプは軽量で、持ち運びに負担がかからないため、持ち物に追加するだけで簡単に使い始めることができます。

一方、GPS内蔵の靴は、靴に直接GPSが埋め込まれているため、忘れ物の心配が少ないという特徴があります。認知症の方は、何かを持ち忘れることが多いため、靴にGPSを内蔵しておくことで、外出時に確実に位置を追跡できます。

特に、毎日決まった靴を履く習慣がある場合には、この方法は非常に有効です。また、靴に内蔵されているため、デバイス自体が目立たず、第三者に見つかりにくいというメリットもあります。

これらの選択肢を比較すると、キーホルダーは多用途性に優れ、さまざまな持ち物に取り付けられるという利点がありますが、誤って持ち忘れる可能性があります。

一方で、GPS内蔵の靴は、一度設置すれば日常的に使いやすく、常に持ち歩けるという利点がある反面、靴の選択肢が限られる可能性があります。

総じて、認知症の方に適したGPSデバイスの選択は、利用者の生活習慣や使用頻度に依存します。

持ち物を頻繁に忘れる傾向がある場合には、GPS内蔵の靴が適している一方、日常的に鍵やバッグを持ち歩く方には、GPSキーホルダーが便利です。利用者のニーズに応じて、最適な選択肢を見つけることが重要です。

認知症gps靴につける際の介護保険の利用方法

▼自然に寄り添うGPSで、安心の見守りを▼

認知症 gps 靴 介護保険での購入方法

認知症の方が外出時に迷子にならないようにするためのGPS内蔵靴は、多くの家族にとって大変便利なツールです。しかし、これらの靴を介護保険で購入できるかどうかは、多くの方が気になるポイントです。

結論から言うと、GPS内蔵靴は介護保険の適用外となることがほとんどです。そのため、購入する際には全額自己負担となります。

では、なぜGPS内蔵靴が介護保険の適用外なのかというと、介護保険は基本的に日常生活を支援するための福祉用具やサービスに対して適用されるからです。

具体的には、移動支援のための手すりや車いす、入浴を補助するための機器などが該当します。

一方、GPS内蔵靴は、徘徊を防止するための「見守り」機能を持つものですが、日常生活の支援というよりはセキュリティや安全確保に重点が置かれているため、介護保険の対象外となるのです。

ただし、GPS内蔵靴の購入費用が高額であることから、一部の自治体では福祉サービスとして補助金が提供されるケースもあります。

この場合、条件として介護認定を受けていることや、一定の所得水準を満たしていることが求められることが多いです。

補助金の申請手続きは自治体ごとに異なりますので、まずはお住まいの市区町村に問い合わせてみることが重要です。

また、購入時には販売店による分割払いやレンタルサービスを利用できる場合もあります。これにより、初期費用を抑えつつ、GPS内蔵靴を活用することが可能になります。

家族の負担を軽減しつつ、安全な外出をサポートするために、これらの選択肢も検討してみると良いでしょう。

まとめると、GPS内蔵靴の購入には介護保険の適用は基本的にありませんが、補助金制度や分割払いなどの活用により、購入の負担を軽減することができます。

家族の安全を守るためにも、自治体や販売店のサポートを積極的に利用することが大切です。

認知症 gps 持たせ方の工夫

認知症の方にGPSを持たせる際には、ただ持たせるだけではなく、いくつかの工夫が必要です。まず重要なのは、どのように自然に持たせるかです。

認知症の方は、通常とは異なる物を持たせられると違和感を覚えたり、取り外してしまったりすることがあります。そのため、違和感なく使用できる方法を考えることがポイントです。

一つの工夫として、GPSを靴や衣類に埋め込む方法があります。例えば、靴の中敷きや、普段着ている服のポケットに内蔵する方法です。

これにより、毎日身につけるものに自然に取り込むことができます。また、靴に埋め込むタイプのGPSであれば、常に足元にあるため、持ち忘れや誤って取り外してしまうリスクが低減します。

次に考えるべきは、充電やメンテナンスのしやすさです。たとえ埋め込んだり装着したりしても、GPSデバイスのバッテリーが切れてしまえば意味がありません。

定期的に充電が必要な場合、取り外しやすい位置に設置することが重要です。また、定期的な確認やメンテナンスを習慣化することで、常にデバイスが正常に機能するようにしましょう。

さらに、本人が気に入るデザインや形状を選ぶことも大切です。例えば、好きな色や素材のものを選ぶことで、自然に持ち歩きたくなるような工夫ができます。

これは特に、靴やキーホルダーにGPSを内蔵する場合に有効です。身近で普段から使っているものに取り込むことで、使用の継続性が高まります。

最後に、GPSを複数箇所に設置するという方法もあります。例えば、靴だけでなく、衣類やバッグにも設置することで、万が一靴を履いていない場合でも、他のデバイスがその代わりになります。

これにより、リスク分散が図れ、より確実に居場所を把握することができるのです。

まとめると、認知症の方にGPSを持たせる際には、自然に違和感なく取り込むことが重要です。また、充電やメンテナンスのしやすさにも注意を払い、本人が使いやすい形で持たせる工夫をしましょう。

これにより、安全かつ効果的に認知症の方を見守ることができます。

認知症gps靴の選び方と適切な使用法

認知症の方にとって、安全な外出をサポートするためにGPS内蔵靴を選ぶことは非常に重要です。しかし、どのように選べば良いのか、どのように使用すれば効果的なのかを理解している方は少ないかもしれません。

ここでは、認知症GPS靴の選び方と適切な使用法について詳しく説明します。

まず、靴の選び方ですが、最も重要なポイントは、履き心地の良さと使いやすさです。認知症の方は、違和感があるものや普段と異なるものに対して拒否反応を示すことが多いため、普段から履き慣れている形状や素材の靴を選ぶことが望ましいです。

例えば、スポーツシューズやウォーキングシューズのように、軽くて履きやすいものが適しています。また、サイズも重要です。足にしっかりフィットし、歩行中にずれない靴を選びましょう。

次に、GPS機能の配置にも注目しましょう。靴に埋め込むタイプが一般的ですが、かかと部分にGPSを内蔵するモデルや、靴の甲の部分に埋め込むモデルがあります。

かかと部分に内蔵するタイプは、歩行の衝撃で故障しやすい可能性があるため、甲部分に内蔵されたものの方が耐久性に優れていることが多いです。これにより、より長期間にわたり安心して使用することができます。

適切な使用法としては、まず定期的にGPSが正常に作動しているか確認することが重要です。毎日靴を履かれる前に、GPSが問題なく動作しているか、バッテリーが十分にあるかをチェックしましょう。

また、靴を必ず履かせる工夫も必要です。認知症の方は、時には靴を履かずに外出してしまうことがありますので、靴以外に持ち歩ける別のGPSデバイスを併用するのも良い対策です。

さらに、靴のメンテナンスも欠かせません。汚れや傷が付いたまま放置すると、靴の耐久性が低下し、GPS機能にも影響が出る可能性があります。

定期的に清掃し、必要に応じて交換することで、常に最適な状態で使用できるようにしましょう。

まとめると、認知症GPS靴の選び方は履き心地やサイズ、GPSの配置に注意し、適切な使用法では定期的なチェックとメンテナンスが鍵となります。

これらを意識することで、認知症の方の安全な外出をより確実にサポートすることができます。

GPS機能付き靴のメンテナンス方法

GPS機能付き靴は、認知症の方の外出時の安全を確保するために非常に有用ですが、その効果を長く保つためには適切なメンテナンスが必要です。ここでは、GPS機能付き靴のメンテナンス方法について詳しく解説します。

まず、日常的なケアとして、靴の外観を清潔に保つことが大切です。靴の表面は汚れがつきやすいため、使用後は必ず乾いた布で拭くか、必要に応じて軽く水拭きを行いましょう。

特に、GPS端末が埋め込まれている部分に汚れや湿気が入り込むと、故障の原因となることがあります。そのため、防水スプレーを使うなどして、靴を防水加工しておくこともおすすめです。

次に、GPS機能のチェックも忘れてはなりません。バッテリーの残量を確認し、定期的に充電する習慣をつけましょう。充電は毎日のルーチンに組み込むと良いでしょう。

例えば、夜寝る前に靴を充電器にセットすることで、翌朝にはバッテリーがフルの状態で使用できます。さらに、GPSが正常に動作しているかどうかをアプリなどで確認することも重要です。

これにより、万が一の故障や不具合を早期に発見することができます。

また、靴の内部にも注意を払いましょう。インソール部分にGPS端末が内蔵されている場合、インソールを定期的に取り外して清掃することをおすすめします。

汗や汚れがたまりやすいインソール部分を清潔に保つことで、靴の全体的な寿命を延ばすことができます。さらに、靴のソールがすり減ってきた場合には、早めに交換することが望ましいです。

ソールの交換は、靴の耐久性を維持し、歩行の安全性を高めるためにも重要です。

最後に、定期的な点検を専門の業者に依頼することも検討しましょう。特に、高価なGPS機能付き靴の場合、専門的な点検や修理を受けることで、長期間にわたり安定して使用できるようになります。

これにより、靴の性能を最大限に引き出し、認知症の方の安全な外出をサポートすることが可能です。

まとめると、GPS機能付き靴のメンテナンスでは、日常的な清掃と定期的なバッテリーチェックが基本となります。

さらに、インソールの清掃やソールの交換、専門業者による点検を定期的に行うことで、靴の寿命を延ばし、常に最適な状態で使用することができるのです。

行政助成対象となる認知症gps靴とは

行政の助成を受けられる認知症GPS靴は、認知症患者の安全を確保するために重要なツールです。特に、徘徊によるリスクを軽減する目的で導入が進められているこれらの靴は、自治体の助成対象として認められることがあります。

ここでは、行政助成対象となる認知症GPS靴について詳しく解説します。

まず、行政の助成を受けるための基本条件として、助成対象となる商品が「徘徊老人監視システム」として正式に認められていることが挙げられます。

この認定は、自治体によって異なる基準が設けられているため、対象となるGPS靴がすべての地域で同じというわけではありません。

助成を希望する場合は、まずお住まいの自治体に確認し、その地域で助成対象として認められているGPS靴を選ぶことが重要です。

次に、助成の内容ですが、これは通常、GPS靴の購入費用やレンタル費用の一部が補助される形で提供されます。助成金額は自治体によって異なりますが、一般的には購入費用の50%から70%程度が補助されることが多いです。

この補助を受けることで、経済的な負担を軽減しながら、安心してGPS靴を導入することが可能です。

また、行政助成を受けるための手続きも重要です。通常、助成を受けるためには事前に申請が必要であり、申請書類には医師の診断書や、ケアマネージャーからの推薦書などが含まれることがあります。

この手続きが完了した後、助成金が支給されるという流れです。具体的な手続きについても、事前に自治体に問い合わせて確認しておくことが大切です。

最後に、助成を受けるための注意点として、助成金の申請には期限が設定されていることが多い点に注意が必要です。また、助成を受けた後も、定期的に利用状況を報告する必要がある場合があります。

これらの条件をしっかりと理解し、助成金を適切に利用することで、認知症患者の徘徊リスクを効果的に管理できるようになります。

まとめると、行政助成対象となる認知症GPS靴を選ぶ際には、まず自治体の助成条件を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。これにより、経済的負担を抑えつつ、認知症患者の安全を確保することができます。

認知症徘徊防止のためのGPS利用の実例

認知症患者の徘徊防止にGPSを利用することは、近年ますます重要視されています。特に、徘徊によって家族や介護者が不安を感じるケースが増えており、GPSを活用した対策が効果的な解決策として注目されています。

ここでは、実際にGPSを利用した徘徊防止の実例をいくつか紹介します。

まず、靴にGPSを内蔵するタイプの利用が広がっています。例えば、ある家庭では、認知症の母親が頻繁に外出して迷子になることが問題となっていました。

この家族は、母親が日常的に履く靴にGPSを内蔵することで、外出時の位置情報を常に把握できるようにしました。

これにより、母親が家を出た際にはすぐに通知が届き、スマートフォンのアプリでリアルタイムの位置を確認することができました。この方法によって、徘徊のリスクが大幅に減少し、家族の安心感が高まりました。

次に、認知症の父親にGPS付きのキーホルダーを持たせた例もあります。この家族では、父親が鍵を持ち歩く習慣があったため、その鍵にGPS機能が付いたキーホルダーを取り付けました。

この方法の利点は、鍵という日常的に持ち歩くものにGPSを付けることで、自然な形で位置情報を取得できる点にあります。

父親が外出しても、家族はキーホルダーのGPSを通じてすぐに位置を確認できるため、迅速に対応することが可能でした。

さらに、GPSシールを衣類に貼り付けるという手法も効果的です。特に、靴やキーホルダーなどを持ち歩かない場合には、衣類にGPSシールを貼ることで、同様に位置情報を取得できます。

このシールは非常に軽量で、見た目にも目立たないため、患者が気付かずに利用できるという利点があります。実際に、衣類にシールを貼ることで、徘徊時にどこにいるかがすぐに把握できたケースが報告されています。

まとめると、認知症徘徊防止のためのGPS利用は、靴やキーホルダー、シールなど多様な形態で実現でき、各家庭の状況に合わせて選択できます。

これらの実例を参考に、自分の家族に最適な方法を見つけることが重要です。こうしたGPSの活用により、認知症患者が安全に外出できる環境を整え、家族全員が安心して過ごせるようにしましょう。

認知症gps靴につけるのまとめ

- 認知症の方の徘徊防止にGPSを靴に装着する方法を説明している

- GPSは靴のかかとや甲部分に埋め込むことで自然に利用できる

- 靴にGPSを埋め込むことで、持ち忘れのリスクが減る

- GPSシールやキーホルダータイプも存在するが、靴が最も効果的とされる

- GPS内蔵靴は介護保険の適用外であることが多い

- GPSの充電切れや故障を防ぐため、定期的なチェックが必要

- 靴の選び方では履き心地やサイズ、GPSの配置が重要とされる

- 一部の自治体ではGPS内蔵靴が助成対象になることもある

- 認知症の方に自然に持たせるための工夫が必要

- GPS内蔵靴は、徘徊時の早期発見に非常に役立つ

- 家族の安心感を高めるため、定期的なメンテナンスが推奨される

- 複数のGPSデバイスを併用することで、リスクをさらに減らせる

▼自然に寄り添うGPSで、安心の見守りを▼

参考

・老人ホーム費用シミュレーションで総額を簡単把握!月々の費用まで詳細解説

・認知症は何人に一人?統計データで見る発症率

・認知症口座凍結されないための7つの即効対策と信頼できる方法

・お焚き上げ料の相場とマナーを徹底解説!安心の供養準備

・家族信託やってみた結果を公開!自分で行う費用とステップまとめ