ハウスリースバックからくりを知りたい方へ、本記事ではこの仕組みの詳細を分かりやすく解説します。ハウスリースバックとは、自宅を売却してもそのまま住み続けられる方法で、特に資金が必要な時に便利です。

しかし、ハウスリースバックのデメリットや後悔しないためのポイントを理解することが重要です。例えば、「ハウス リースバック 何年住めるのか?」や「リースバックの欠点は何で?」といった疑問も解消します。

また、実際にリースバックで騙された事例やリースバック 家賃 払えない場合の対処法も紹介します。

この記事を通じて、ハウスリースバック 知恵袋のQ&Aや、リースバックの大手会社の情報も含めて、安心して利用できるようになります。

- ハウスリースバックの基本的な仕組みと利点

- ハウスリースバックのデメリットや注意点

- リースバックを利用する際の具体的な事例と対策

- ハウスリースバックを選ぶ際のポイントと信頼できる業者の選び方

コンサルタント @KAZU

コンサルタント @KAZUハウスリースバックは、自宅を売却しても住み続けられる便利な仕組みです。しかし、売却価格が低くなることや家賃の支払いが必要な点などデメリットも存在します。信頼できる業者の選定と契約内容の詳細な確認が成功の鍵です。複数の見積もりを取り、再購入条件や契約期間をしっかり確認しましょう。慎重に計画を立てることで、安心してハウスリースバックを利用できます。納得いくまで確認しましょう。

\ 家を売っても住み続けられるリースバックの話を無料で聞く /

ハウスリースバックからくりや仕組みやデメリット

ハウスリースバックの仕組みを理解しよう

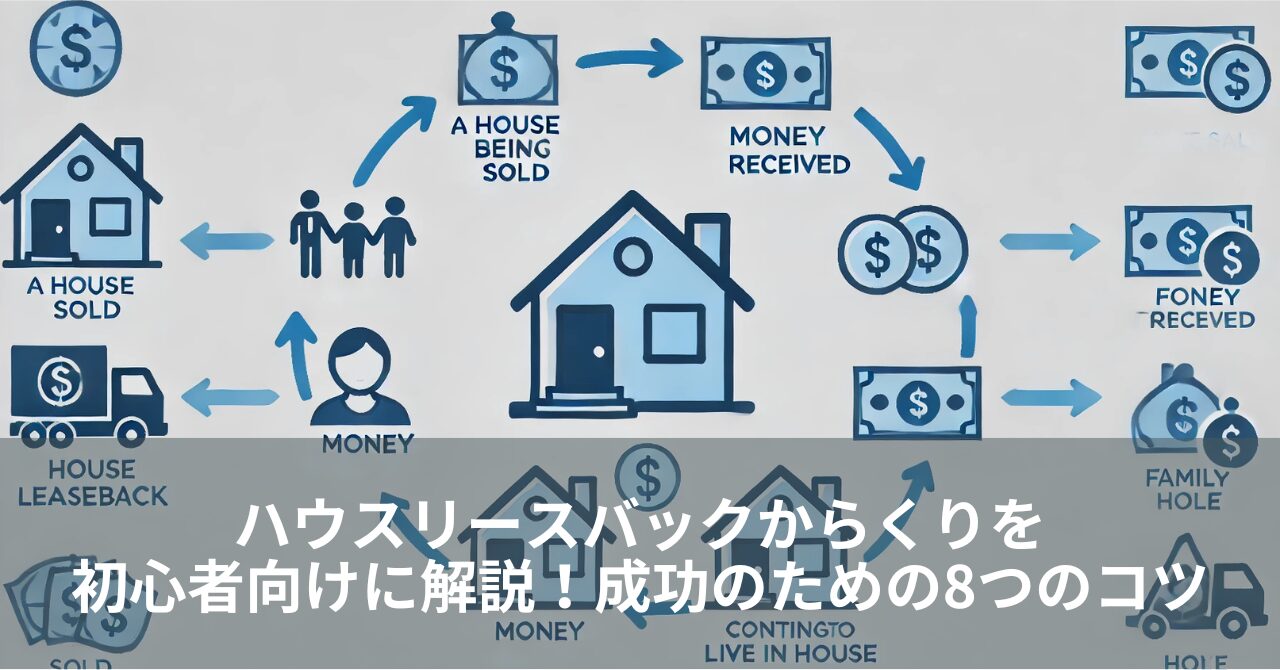

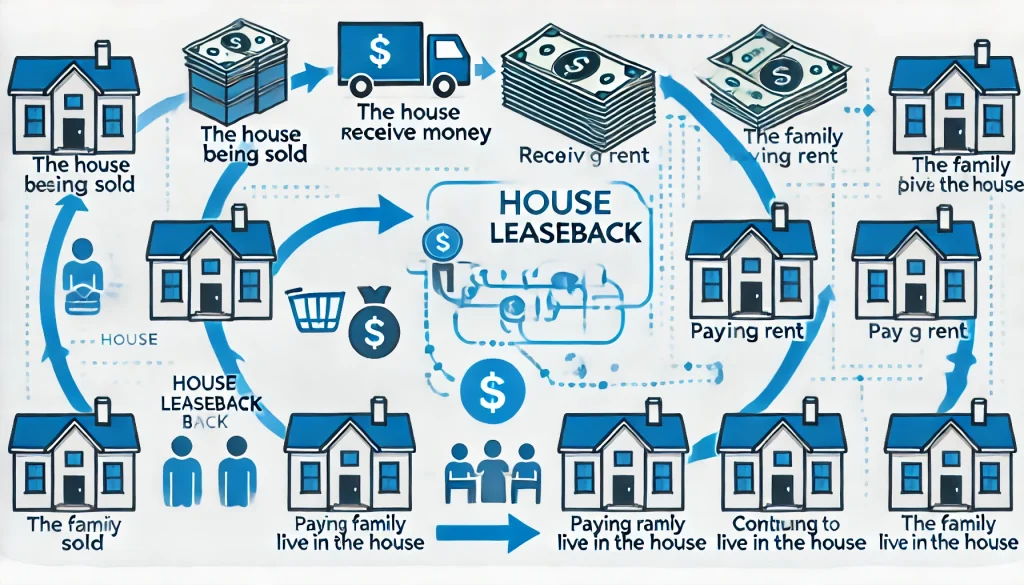

ハウスリースバックとは、自宅を売却しても、そのまま住み続けられる仕組みです。これは、お金が必要だけれど、家を手放したくない人にとって便利な方法です。

結論として、ハウスリースバックは、自宅を売却した後も賃貸契約を結ぶことで、そのまま住み続けることができます。これにより、まとまった現金を手に入れつつ、引越しの手間を省けます。

理由としては、自宅を売却することで、まとまった現金を得られるからです。さらに、売却後も賃貸契約を結ぶため、住み慣れた家から離れる必要がありません。

具体例を挙げると、例えば、定年退職後に収入が減り、住宅ローンの支払いが難しくなった場合です。このとき、ハウスリースバックを利用すると、自宅を売却して現金を得ることができます。

そして、売却後もそのまま自宅に住み続けられるため、生活環境を大きく変えることなく、経済的な負担を軽減できます。

このように、ハウスリースバックは、まとまった資金が必要なときに便利な仕組みです。ただし、家賃の支払いが発生するため、その点には注意が必要です。

ハウスリースバックのデメリット

ハウスリースバックには便利な点が多い一方で、いくつかのデメリットも存在します。これらを理解しておくことが重要です。

結論として、ハウスリースバックのデメリットには、売却価格が低くなること、家賃の支払いが必要になること、そして賃貸契約に制限があることが挙げられます。

理由として、まず売却価格が低くなる点です。ハウスリースバックでは、通常の売却と比べて売却価格が低く設定されることが多いです。

これは、リースバック事業者がリスクを考慮して、売却後も住み続けるためのコストを見込んでいるためです。

次に、家賃の支払いが発生する点です。リースバック後も住み続けるためには、毎月の家賃を支払う必要があります。これにより、売却によって得た現金が家賃として消えてしまう可能性があります。

さらに、賃貸契約に制限がある点です。リースバックでは、定期借家契約が一般的です。この契約では、一定期間後に契約が終了し、再契約ができない場合、家を退去しなければなりません。

具体例として、例えば売却価格が市場価格の70%程度でしか売れなかったり、月々の家賃が高く設定されることで、家計に負担がかかるケースがあります。

また、定期借家契約により、2~3年後には住み慣れた家を退去しなければならない場合もあります。

このように、ハウスリースバックには便利な点がある反面、デメリットも少なくありません。慎重に検討し、メリットとデメリットをしっかりと理解した上で利用することが大切です。

ハウス リースバック 後悔しないために

ハウスリースバックを利用する際に後悔しないためには、事前にいくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

結論として、後悔しないためには、リースバックの仕組みを理解し、信頼できる業者を選び、契約内容をしっかり確認することが大切です。

理由として、リースバックは便利な反面、売却価格が低くなることや、毎月の家賃負担が生じるため、慎重な計画が必要だからです。また、悪質な業者が存在するため、信頼性の確認が重要です。

具体例を挙げると、まず最初にリースバックの仕組みを理解することが必要です。自宅を売却して現金を得た後も住み続けられることはメリットですが、その代わりに家賃を支払うことになります。

また、売却価格が市場価格よりも低く設定されるため、資金計画をしっかり立てておくことが重要です。

次に、信頼できる業者を選ぶことが大切です。業者の評判や実績を確認し、複数の業者から見積もりを取って比較検討することが推奨されます。特に、契約書の内容を細かく確認し、不明点があれば質問することが重要です。

契約書には、賃貸期間や家賃、買戻しの条件などが明記されているので、これらをしっかり確認することでトラブルを防ぐことができます。

このように、ハウスリースバックで後悔しないためには、仕組みの理解、信頼できる業者の選定、そして契約内容の確認が欠かせません。事前準備をしっかり行い、安心してリースバックを利用できるようにしましょう。

リースバックの欠点は何で?

リースバックには便利な面もありますが、いくつかの欠点も存在します。これらを理解しておくことが、後悔しないための第一歩です。

結論として、リースバックの欠点には、売却価格が低くなること、家賃負担があること、賃貸契約に制限があることが挙げられます。

理由として、リースバックはリースバック事業者にとってもリスクが伴う取引であるため、通常の売却と比較して売却価格が低く設定されることが多いです。

また、売却後もその家に住み続けるためには家賃を支払う必要があり、この家賃が家計に負担を与える可能性があります。

具体例を挙げると、まず売却価格が低くなる点です。リースバックの売却価格は市場価格の60%から80%程度になることが一般的です。例えば、市場価格が3000万円の家をリースバックする場合、売却価格は1800万円から2400万円程度になる可能性があります。

これにより、手元に残る現金が少なくなることがあります。

次に、家賃の負担があります。リースバックを利用すると、毎月の家賃を支払う必要があります。この家賃は地域の相場やリースバック事業者の設定によりますが、月々の負担が大きくなることがあります。

例えば、家賃が10万円の場合、年間で120万円の支払いが必要になります。

最後に、賃貸契約の制限があります。多くの場合、リースバックでは定期借家契約が用いられ、契約期間が2~3年と短めに設定されることがあります。

契約期間が満了すると再契約ができない場合もあり、その場合は住み慣れた家を退去しなければなりません。

このように、リースバックには売却価格が低い、家賃負担、賃貸契約の制限といった欠点があります。これらを理解した上で、自分の状況に合った選択をすることが大切です。

リースバック 騙された事例と対策

結論として、リースバックで騙されないためには、事前の情報収集と信頼できる業者選びが重要です。

理由として、リースバックには不透明な契約や誤解を招く説明が原因でトラブルに巻き込まれることがあるためです。特に、高齢者や緊急に現金が必要な人がターゲットにされやすく、悪質な業者に騙されるケースが増えています。

具体例を挙げると、以下のような事例があります。

- 売却価格が不当に低い:ある女性は、自宅をリースバックで売却する際に市場価格の半分以下で売却させられました。後になって他の業者に相談すると、適正価格よりもかなり低かったことが判明しました。

- 買い戻し条件が不明確:別の事例では、リースバックを利用した男性が将来的に家を買い戻そうとした際、当初約束された金額よりもはるかに高い金額を提示されました。

- 契約書に詳細な買い戻し条件が記載されていなかったため、トラブルに発展しました。

- 口約束の無効化:ある家族は、口頭で「長期にわたって住み続けられる」と約束されたにもかかわらず、契約書には定期借家契約としか書かれておらず、短期間で退去を求められました。

対策としては、まず契約書を詳細に確認することが重要です。書面に記載されていない口約束は法的に無効になることが多いため、すべての約束事は契約書に明記してもらいましょう。

また、複数のリースバック業者から見積もりを取り、条件を比較検討することも重要です。さらに、信頼できる第三者機関や専門家に相談することも有効です。

金融庁や不動産業協会などの公的機関のアドバイスを受けることで、トラブルを避けることができます。

このように、リースバックで騙されないためには、事前の情報収集と契約内容の確認、信頼できる業者選びが欠かせません。慎重に対応することで、安全なリースバックを利用できるでしょう。

リースバック 家賃 払えない場合の対処法

結論として、リースバックの家賃が払えなくなった場合は、早めに対策を講じることが重要です。

理由として、家賃の支払いが滞ると最終的に住居を失うリスクがあるためです。リースバックを利用していると、家賃を滞納すると契約解除や強制退去が避けられない場合があります。

具体例を挙げると、家賃支払いが難しくなったときに取るべき対策は以下の通りです。

- リースバック業者に相談:まず、リースバック業者に早めに相談しましょう。多くの業者は、支払いに困った際の相談窓口を設けています。業者によっては、家賃の分割払いや一時的な猶予を認めてくれる場合もあります。

- 家賃補助制度を利用:自治体の家賃補助制度や生活保護制度を利用する方法もあります。特に高齢者や低所得者向けの支援制度があるので、役所に問い合わせてみましょう。

- 収入を増やす工夫:収入を増やすために、副業を始めたり、年金やその他の社会保険を確認することも有効です。特に、年金受給者であれば、年金の受給額を見直すことで家計の改善が期待できます。

- 家計の見直し:支出を見直し、家計の無駄を削減することも大切です。特に、固定費や不要なサービスの見直しを行い、毎月の支出を抑える工夫をしましょう。

- 住み替えを検討:どうしても家賃が払えない場合は、住み替えを検討することも一つの手です。家賃の安い物件に引っ越すことで、経済的な負担を軽減できます。

このように、リースバックの家賃が払えなくなった場合は、リースバック業者への相談、自治体の支援制度の利用、収入の増加や支出の見直し、住み替えなどの対策を講じることが重要です。早めの対応が、トラブルを避けるための鍵となります。

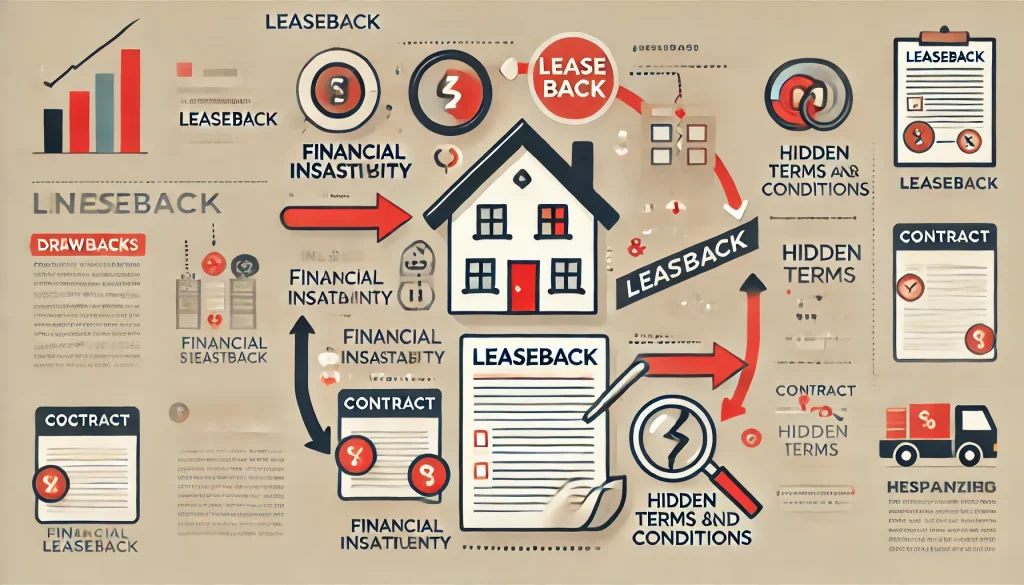

ハウスリースバック 闇の部分を解説

結論として、ハウスリースバックには闇の部分が存在します。これは特に契約内容や業者の対応に関連しており、利用者にとって重大な問題となることがあります。

理由として、リースバック業者の中には透明性に欠ける運営を行っている場合があるためです。これにより、利用者は思わぬトラブルや損失を被ることがあります。

具体例として、以下のような問題があります。

- 契約内容が不明確:リースバック契約の内容が複雑で理解しづらいことがあります。特に、契約書に細かい条件が記載されておらず、口約束だけで進められることが多いです。

このような場合、後から問題が発生しても契約書を元にした対応ができず、利用者が不利になることがあります。 - 再購入の条件が厳しい:多くのリースバック契約では、再購入の条件が厳しく設定されています。例えば、購入時の価格よりも高額な再購入価格を設定されたり、再購入の期限が短かったりすることがあります。

このため、最初は気軽にリースバックを選んだものの、再購入が実質的に困難となり、最終的には自宅を完全に失ってしまうケースもあります。 - 高額な手数料や家賃:リースバック業者は利益を追求するため、利用者に対して高額な手数料や家賃を設定することがあります。これにより、家賃の支払いが負担となり、最終的に支払いが滞ることがあります。

また、手数料や家賃の説明が不十分な場合も多く、契約後に驚くことが少なくありません。 - 不誠実な業者の存在:リースバック市場には、誠実でない業者が存在します。これらの業者は、高齢者や経済的に困窮している人々をターゲットにし、強引な営業手法を用いて契約を迫ります。

結果として、不利な条件で契約を結ばされ、後からトラブルに巻き込まれることが多いです。

このような闇の部分を避けるためには、契約内容をしっかり確認し、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。また、信頼できる第三者機関や専門家に相談することも有効です。

これにより、リースバックを安全に利用し、トラブルを避けることができます。

ハウスリースバックからくりや仕組みについて

\ 家を売っても住み続けられるリースバックの話を無料で聞く /

ハウスのリースバックで何年住める?

結論として、ハウスリースバックで何年住めるかは、契約の種類と条件によって異なります。通常、リースバックの契約期間は1年から5年程度が一般的ですが、長期間住み続けることも可能です。

理由は、リースバックには主に「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」の2つの契約形態があるためです。普通賃貸借契約では、契約期間終了後も更新が可能なため、長期間住み続けることができます。

一方、定期賃貸借契約は契約期間が決まっており、その期間が終了すると退去しなければならないことが多いです。

具体例として、以下のような状況が考えられます。

- 普通賃貸借契約の場合:この契約では、最初の契約期間が2年と設定されることが多いです。しかし、契約期間が終了した後も契約を更新できるため、希望すれば10年、20年と住み続けることができます。

例えば、65歳の高齢者がリースバックを利用して普通賃貸借契約を結んだ場合、80歳、90歳になっても住み続けることが可能です。 - 定期賃貸借契約の場合:この契約では、契約期間が1年や3年などと決まっており、契約期間が終了すると退去しなければなりません。ただし、再契約をすることで延長できる場合もあります。

例えば、3年間の定期賃貸借契約を結んだ場合、その期間が終了すると一度退去するか、再契約が必要となります。

対策として、リースバックを利用する前に契約内容を十分に確認し、将来の住居計画を立てておくことが重要です。また、契約更新や再契約の条件についてもリースバック業者とよく話し合いましょう。

リースバックとは家賃を払ってもらえるものなの?

結論として、リースバックは家賃を払ってもらえるものではなく、家賃を支払って住み続けるための仕組みです。家を売却して現金を得た後、その家を賃貸として借りる形になります。

理由は、リースバックの仕組みが「自宅を売却して現金を得る」ことと、「売却した家を賃貸で借りて住み続ける」ことを組み合わせたものだからです。

したがって、売却後は新しい所有者(リースバック業者)に対して家賃を支払う必要があります。

具体例として、以下のようなケースがあります。

- 住宅ローンが残っている場合:例えば、住宅ローンの支払いが厳しくなった人がリースバックを利用して自宅を売却し、その現金でローンを返済します。その後、その自宅に住み続けるために毎月家賃を支払うことになります。

家賃は市場の賃貸相場に基づいて決められるため、地域や物件の条件によって異なります。 - 高齢者の資金調達:高齢者がリースバックを利用して自宅を売却し、生活費や医療費などの資金を得る場合があります。その後も自宅に住み続けるために家賃を支払います。

この方法で、引っ越しせずに住み慣れた場所で生活を続けられますが、家賃の支払いが発生するため、将来的な支出も考慮する必要があります。

注意点として、リースバックを検討する際には、家賃の支払いが長期的に可能かどうかを慎重に判断することが重要です。家賃が高額になる場合は、他の資金調達方法も検討する必要があります。

契約内容をしっかり確認し、無理のない家計管理を心がけましょう。

リースバックの大手会社は?

結論として、リースバックの大手会社には、信頼性と実績がある企業が多く、選ぶ際の安心感があります。特に有名な企業としてセゾンファンデックス、SBIスマイル、ハウスドゥなどがあります。

理由は、これらの企業が多くの実績を持ち、リースバックの条件やサポート体制が充実しているためです。大手企業は顧客のニーズに合わせた柔軟な対応が可能であり、トラブルが少ないというメリットがあります。

具体例として、以下の企業が挙げられます。

- セゾンファンデックス:セゾングループの一員であり、リースバックを含む多様な金融サービスを提供しています。信頼性が高く、顧客サポートも充実しているため、多くの利用者から高評価を得ています。

- SBIスマイル:SBIグループの一員で、リースバック事業に特化したサービスを提供しています。資金力があり、買い戻し条件や家賃設定が柔軟であることが特徴です。

- ハウスドゥ:全国に700店舗以上を展開し、リースバックを含む不動産取引に強みを持っています。地域に密着したサービスを提供しており、利用者からの信頼も厚いです。

対策として、リースバックを検討する際には、複数の大手企業の条件を比較検討することが重要です。一括査定サービスを利用することで、効率的に最適な条件の企業を見つけることができます。

また、企業の評判や口コミを参考にし、自分のニーズに最も合った企業を選びましょう。

ハウスリースバック 知恵袋のQ&A

結論として、ハウスリースバックについての疑問や不安を解消するためには、知恵袋のQ&Aが役立ちます。ここでは、よくある質問とその回答をいくつか紹介します。

理由は、知恵袋のQ&Aには、実際にリースバックを利用した人や専門家が回答しており、リアルな体験談や具体的なアドバイスを得ることができるためです。

具体例として、以下のQ&Aを紹介します。

- Q: リースバックを利用すると本当に後悔しないですか?

- A: リースバックはメリットとデメリットがあるため、利用前にしっかりと理解することが重要です。特に、家賃の支払い能力や将来的な住居計画を考慮し、複数の業者の条件を比較することをお勧めします。

- Q: リースバックの家賃はどのくらいになりますか?

- A: リースバックの家賃は、物件の売却価格や地域の賃貸相場によって異なります。一般的には、売却価格の6%程度が家賃の目安となりますが、具体的な金額は業者との交渉次第です。

- Q: リースバックの契約期間はどれくらいですか?

- A: リースバックの契約期間は、普通賃貸借契約の場合は2年が一般的ですが、定期賃貸借契約では1年から5年程度が多いです。契約更新や再契約の条件については事前に確認しておくことが重要です。

- Q: リースバックを利用する際の注意点は?

- A: リースバックを利用する際は、契約内容をしっかり確認し、将来的な家賃の支払い計画を立てることが大切です。また、複数の業者から見積もりを取り、最適な条件を選ぶことも重要です。

対策として、知恵袋などのQ&Aサイトを活用し、実際の利用者や専門家の意見を参考にすることで、ハウスリースバックに関する疑問や不安を解消しましょう。また、信頼できる情報源を選び、慎重に検討することが大切です。

リースバックと通常の賃貸契約の違い

結論として、リースバックと通常の賃貸契約には大きな違いがあります。リースバックは、自宅を売却して現金を手に入れた後も、その家に住み続けることができる契約です。

一方、通常の賃貸契約は、物件のオーナーから家を借りる形です。

理由として、リースバックは主に資金調達を目的として行われるため、自宅を売却することでまとまった現金を得られます。その後、元の家に賃借人として住み続けることができますが、家賃を支払う必要があります。

一方、通常の賃貸契約では、家を購入するのではなく賃料を支払って他人の所有する家に住む形です。

具体例を挙げると、リースバックでは、例えば住宅ローンの支払いが難しくなった場合に、自宅をリースバック業者に売却し、そのまま賃貸契約を結んで住み続けることができます。

これにより、固定資産税や住宅ローンの負担を軽減できます。ただし、家賃の支払いは必要です。

一方、通常の賃貸契約では、初めから賃料を支払って住むため、家を売却する必要はありません。ただし、通常の賃貸契約では家賃を滞納すると退去しなければならないリスクがあります。

対策として、リースバックを検討する際には、自分の資金状況や将来の住居計画をよく考え、どちらの契約が適しているかを判断することが重要です。また、リースバックの契約内容をよく確認し、後悔しないように注意しましょう。

ハウスリースバックを選ぶ際の注意点

結論として、ハウスリースバックを選ぶ際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解し、適切に対処することで、後悔のない選択ができます。

理由は、リースバックは一度契約を結ぶとその後の生活に大きな影響を与えるため、契約内容や将来の計画を十分に考慮する必要があるからです。以下に具体的な注意点を挙げます。

- 売却価格と家賃のバランス:リースバックでは、自宅の売却価格が市場価格よりも低くなる傾向があります。売却価格が低いと、その後の家賃が高くなり、負担が増える可能性があります。

複数の業者から見積もりを取り、最適な条件を見つけましょう。 - 契約期間の確認:リースバックの賃貸契約には、定期借家契約と普通借家契約があります。

定期借家契約では、契約期間が終了すると退去しなければならないため、契約期間をしっかり確認し、将来的な住居計画を立てることが重要です。 - 再購入の条件:将来、自宅を買い戻す計画がある場合は、再購入の条件を事前に確認しておくことが必要です。再購入の価格や期間について、契約書に明記されているかを確認しましょう。

- 修繕費の負担:リースバックでは、賃貸期間中の修繕費が借主負担となる場合があります。事前に修繕費の負担範囲を確認し、予想外の費用が発生しないように注意しましょう。

具体例として、リースバックを検討する際には、例えば、契約期間が2年の定期借家契約である場合、2年後に退去しなければならない可能性があるため、その後の住居計画をしっかり立てておく必要があります。

対策として、リースバックの契約を結ぶ前に、複数の業者から見積もりを取り、条件を比較検討することが大切です。また、契約内容を十分に理解し、不明な点は必ず確認しましょう。

信頼できる業者を選び、将来の生活設計を考慮した上で最適な選択をすることが重要です。

リースバックを成功させるためのポイント

結論として、リースバックを成功させるためには、事前の準備と慎重な判断が重要です。適切な情報収集と専門家の助言を得ることで、リースバックを有効に活用できます。

理由として、リースバックは自宅を売却しても住み続けることができるため、資金調達や生活の安定を図る手段として有用です。しかし、リースバックの契約内容や業者選びによっては、後悔するケースもあります。

以下に具体的なポイントを説明します。

ポイント1: 複数の業者から見積もりを取る

リースバックを検討する際には、複数の業者から見積もりを取り、条件を比較することが重要です。各業者の買取価格や家賃設定、契約条件をよく比較して、自分に最適な条件を見つけましょう。

ポイント2: 契約内容を十分に確認する

契約書の内容をよく読み、不明な点は必ず確認しましょう。特に、家賃の支払い期間や再購入の条件、修繕費の負担範囲などを確認することが大切です。契約内容を十分に理解することで、後々のトラブルを防げます。

ポイント3: 再購入の条件を確認する

将来的に自宅を再購入する計画がある場合は、再購入の条件を事前に確認しておくことが必要です。再購入の価格や期間について、契約書に明記されているかを確認し、計画を立てましょう。

ポイント4: 信頼できる業者を選ぶ

リースバックを取り扱う業者の中には、信頼できる業者とそうでない業者が存在します。口コミや評判を調べ、信頼できる業者を選ぶことが重要です。実績がある業者を選ぶことで、安心して取引を進めることができます。

具体例として、例えばリースバックを利用して資金調達をする場合、業者Aと業者Bから見積もりを取り、買取価格と家賃設定を比較します。業者Aは高い買取価格を提示しましたが、家賃が高く設定されています。

一方、業者Bは買取価格は少し低いものの、家賃が安く設定されています。このように、自分の状況に最も適した条件を選ぶことが成功のポイントです。

対策として、リースバックの契約を結ぶ前に、十分な情報収集と専門家の助言を得ることが重要です。

また、契約内容をしっかりと確認し、不明な点や疑問点を解消してから契約を進めることが、リースバックを成功させるための鍵となります。

ハウスリースバックからくりのまとめ

- ハウスリースバックは自宅を売却後も住み続けられる仕組み

- 自宅を売却し現金を手に入れつつ賃貸契約を結ぶ

- 売却価格は市場価格より低く設定されることが多い

- 賃貸契約には家賃の支払いが必要

- 定期借家契約と普通借家契約の2種類がある

- 売却価格が低いため資金計画が重要

- 契約期間や再購入条件を確認することが必要

- リースバックのデメリットとして高額な家賃負担がある

- 定期借家契約では契約期間終了後の退去が求められる

- 信頼できる業者の選定が重要

- 複数の業者から見積もりを取るべき

- 契約内容を詳細に確認し不明点は質問することが必要

\ 家を売っても住み続けられるリースバックの話を無料で聞く /

参考

・ハウスリースバックからくりを初心者向けに解説!成功のための8つのコツ

・ハウスリースバック知恵袋の基本と後悔しないための10のポイント

・住宅査定の流れと高評価を得るためのチェックポイント