自筆証書遺言を自分で書く際、正しい手順や注意点を知っておくことはとても重要です。

自筆証書遺言とは? 遺言者自身が全文を手書きで作成する遺言書であり、費用もかからず手軽に作成できる一方、形式不備や保管場所の問題で無効になることもあります。

この記事では、自筆証書遺言を自分で書く際の完全ガイドとして、自筆証書遺言の書き方ガイドから遺言内容に記載すべき情報、保管方法や法務局の保管サービスまで、具体的な注意点とメリット・デメリットを解説します。

- 自筆証書遺言の基本的な書き方や手順を理解できる

- 自筆証書遺言に記載すべき情報や注意点を把握できる

- 自筆証書遺言の保管方法や法務局の保管サービスについて知ることができる

- 自筆証書遺言のメリット・デメリットを理解し、トラブルを防ぐ方法を学べる

自筆証書遺言を自分で書くための基本ガイド

\ 大切な想い、確実に遺しませんか? /

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者自身が全文を手書きで作成する遺言書です。遺言者が、自ら紙とペンを用意し、自分の意思に基づいて遺言の内容を記す形式です。日本の民法では、この形式が認められており、法律的な効力を持ちます。ただし、遺言書が効力を発揮するのは、遺言者の死後です。

この遺言書の形式には、特別な手続きや費用がかからないというメリットがあります。自筆証書遺言は、公証人や弁護士を通さず、自宅などで簡単に作成することができるため、費用の負担が少なく済みます。また、作成内容が他人に知られにくい点も特徴です。プライバシーを保ちつつ、手軽に作成できるため、多くの人がこの形式を選びます。

一方で、法律に定められた厳格な要件を守る必要があります。遺言の全文、日付、署名、押印をすべて手書きで行うことが求められます。手書きでない部分や、署名が抜けていた場合、その遺言書は無効となる可能性があります。さらに、遺言内容に不明瞭な点があると、遺言が有効であるかをめぐって争いになることもあります。

遺言書には、相続人にどのように財産を分けるかを記載し、相続トラブルを防ぐ目的があります。しかし、曖昧な表現や不備があると、かえってトラブルの元となることもあります。特に、法律に基づく「遺留分」という、相続人が最低限受け取るべき財産割合について考慮しないと、後々のトラブルが生じることがあります。

さらに、2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度も始まりました。これにより、保管場所の安全性が向上し、紛失や改ざんのリスクを軽減することが可能です。自筆証書遺言は、その手軽さから広く利用されていますが、法的な要件や保管方法に注意しなければなりません。

一方、デメリットもあります。こちらは慎重に理解しておく必要があります。デメリット1:形式に不備があると無効になる

自筆証書遺言は、厳格な法律の形式を守る必要があります。特に、手書きでない部分があったり、日付や署名が正確でなかった場合、その遺言書自体が無効になるリスクが高いです。作成時には細心の注意を払う必要があります。

デメリット2:紛失や改ざんのリスクがある

自筆証書遺言は、一般的には自宅で保管されるため、紛失や改ざんされるリスクがあります。特に、遺言書が相続人に不利な内容であれば、改ざんされる可能性も否定できません。これを防ぐためには、安全な場所に保管するか、法務局での保管サービスを利用することが推奨されます。

デメリット3:発見されない可能性がある

遺言書が作成者の死後に発見されなければ、その内容は実行されません。自筆証書遺言を作成した場合、相続人が遺言書の存在に気付かない可能性もあります。これを防ぐためにも、信頼できる家族や弁護士に保管場所を伝えておく必要があります。

このように、自筆証書遺言には多くのメリットがありますが、デメリットやリスクも存在します。作成する際は、注意点をしっかりと把握し、慎重に準備することが重要です。

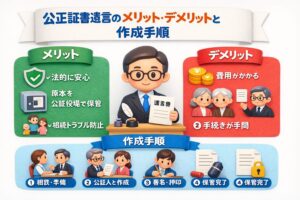

自筆証書遺言のメリットとデメリット

自筆証書遺言には、メリットとデメリットがそれぞれ存在します。これを理解しておくことが大切です。まず、メリットとして挙げられるのは、以下の4つです。

メリット1:費用がかからない

自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば自分で作成でき、弁護士や公証人を依頼する費用がかかりません。他の遺言方法に比べ、経済的負担が非常に少ないのが魅力です。遺言書を作成することでの金銭的なハードルが下がります。

メリット2:プライバシーが守られる

自筆証書遺言は、遺言内容が他人に知られることなく作成できる点が特徴です。公証人に依頼する場合と異なり、誰かに内容を見られる心配がなく、家族内でも密かに作成できるため、遺言内容を内密にしておきたい場合に向いています。

メリット3:迅速に作成できる

紙とペンがあればすぐに作成可能なので、急ぎの事情がある場合でも対応しやすいです。公証役場に行ったり、証人を集めたりする必要がないため、思い立った時にすぐに作成できます。

メリット4:修正が容易

自筆証書遺言は、自分で内容を簡単に変更できる点もメリットです。新たな事情や変更したい点が出てきた際には、手軽に書き直しが可能です。公正証書遺言のように公証役場に行く必要がありません。

遺言内容に記載すべき情報

自筆証書遺言を作成する際、記載すべき重要な情報は、法律で定められた要件に基づいて慎重に書き込む必要があります。これを正確に記載しないと、遺言書が無効になったり、後に相続人同士で争いが生じる可能性があるため、十分な注意が必要です。

まず、遺言書に必ず記載すべき情報として、遺言者の氏名と日付が挙げられます。遺言書を無効にしないためには、遺言書がいつ書かれたものか、また誰が書いたものかが明確でなければなりません。日付は、「○年○月○日」と具体的に記載し、「吉日」などの曖昧な表現は避けるべきです。署名は遺言者本人が行い、押印も必要です。ここで、実印を使用すると信頼性が高まりますが、認印や拇印でも法律上は有効です。

次に、財産の内容と配分についても明確に記載します。具体的に、どの財産を誰に相続させるかを正確に示すことが重要です。例えば、「〇〇銀行の預金口座番号△△にある預金を長男△△に相続させる」といった形で、銀行名や口座番号、不動産であれば登記簿に記載された情報をしっかりと書きます。このように、財産を具体的に特定できるように記載しないと、後に遺産をめぐって混乱が生じる可能性があります。

さらに、遺言執行者の指定も重要です。遺言執行者は、遺言内容を実行する責任を負う人物で、相続手続きの円滑な進行をサポートします。遺言執行者には、相続人の中から選んでも良いですし、弁護士や信頼できる第三者を指名することもできます。遺言執行者がいない場合、相続人自身で手続きを行わなければならず、相続が複雑化することがあります。

また、必要に応じて、遺留分に配慮することも大切です。遺言者が財産を自由に分配できるとはいえ、相続人には法律で定められた「遺留分」という最低限の取り分があります。これを無視すると、遺留分を巡って相続人間の争いが起こる可能性があります。遺言書の作成時に遺留分の存在を念頭に置き、適切な内容にしておくことが、相続の円満な進行につながります。

最後に、遺言書には負債の処理方法についても記載しておくと良いでしょう。例えば、ローンの残債がある場合、その返済方法についても明示しておくと、相続人にとって大きな助けになります。このように、遺言書には遺言者の意思を的確に反映させるための詳細な情報を漏れなく記載することが必要です。

自筆証書遺言で避けるべきミス

自筆証書遺言を作成する際に避けるべきミスがいくつかあります。これらのミスは、遺言書が無効になったり、後に相続トラブルを引き起こす原因となりますので、事前にしっかり理解しておくことが大切です。

最も多いミスの一つは、形式的な不備です。自筆証書遺言は、全文を手書きで書く必要がありますが、手書きでない部分があったり、署名や日付がない場合、その遺言書は無効となる可能性が高いです。日付に「〇年〇月吉日」と書いたり、日付自体を記載しなかったりするのは特に避けるべきミスです。日付は正確に、署名も忘れずに行いましょう。

また、財産の記載内容が不明確な場合も問題となります。例えば、「自宅を長男に相続させる」と記載したとしても、自宅の所在地や登記情報などが明確でなければ、相続手続きがスムーズに進まない可能性があります。財産を特定できるように、詳細な情報を記載することが重要です。相続人が迷わないよう、銀行の預金口座、不動産の住所や登記情報などを具体的に記載しましょう。

さらに、遺留分を無視した内容にすることも避けるべきです。遺言者が全財産を一人の相続人に残すと、他の相続人が「遺留分」を巡って異議を申し立てる可能性があります。遺留分とは、法律で保証された最低限の相続分であり、これを侵害する遺言は、後にトラブルの原因となります。遺留分を考慮した上で、公平な分割を心がけることが大切です。

また、遺言書が発見されないという問題もあります。自筆証書遺言は作成者の自宅で保管されることが多いため、家族が遺言書の存在に気付かないことがあります。このような事態を避けるため、遺言書の存在や保管場所を信頼できる人物に伝えておくか、法務局での保管サービスを利用することが有効です。

最後に、誤った修正方法も重大なミスです。遺言書に間違いや変更箇所が生じた場合、正しい修正手続きを行わないと、その部分が無効となる恐れがあります。民法では、修正箇所に署名と押印を行うことが義務付けられていますが、これを怠ると、変更箇所が無効扱いになることがあります。間違えた箇所があれば、一から書き直すか、適切な修正方法をしっかり守りましょう。

このように、自筆証書遺言を作成する際の注意点を理解し、正しい手順を踏んで作成することが、後のトラブルを避けるために重要です。慎重に準備し、法的な要件を満たした遺言書を作成することで、スムーズな相続手続きを実現できます。

自筆証書遺言を無効にしないための注意点

自筆証書遺言は、自分で手軽に作成できるものですが、注意点をしっかり理解していないと、無効になってしまう可能性があります。ここでは、遺言を無効にしないための重要なポイントを解説します。

まず、全文を自筆で書くことが必須です。自筆証書遺言は、遺言者自身がすべての文章を手書きで書かなければなりません。パソコンやワープロで作成したものは無効になります。また、財産目録だけは例外としてパソコンで作成することが認められていますが、その場合も全ページに署名と押印が必要です。このルールを守らないと、遺言書全体が無効になってしまうので注意しましょう。

次に、署名と日付の記載も重要です。日付は、書いた日を特定できるように「○年○月○日」と明確に記載することが求められます。「吉日」といった曖昧な日付では無効になるため、必ず正確な日付を記載してください。また、署名は遺言者本人が行い、押印も忘れずに行いましょう。実印を使うのが理想ですが、認印でも有効です。

さらに、遺言内容が法律に沿った形式であることも大切です。例えば、夫婦が一緒に書いた「共同遺言」は日本の法律では認められていないため、別々に遺言書を作成する必要があります。また、修正がある場合は、変更箇所に署名と押印を行い、正しく訂正する必要があります。ここでの誤りは、遺言の一部が無効になる原因となります。

そして、遺言内容の具体性にも気をつけましょう。例えば、財産の分配について「銀行の預金を長男に相続させる」と記載した場合、どの銀行の預金を指しているのかが明確でなければ、後で相続人同士が混乱することがあります。銀行名、支店名、口座番号などを具体的に記載することで、トラブルを防ぐことができます。

最後に、遺言書の保管方法も重要な要素です。自筆証書遺言は、家庭内で保管しておくことが多いですが、相続人が発見できない場合、遺言が無効と同じ結果になってしまいます。法務局の「自筆証書遺言保管制度」を活用することで、遺言書を安全に保管し、相続時に確実に実行されるようにすることができます。

このように、自筆証書遺言を無効にしないためには、法律で定められた要件をしっかり守り、具体的で正確な内容を記載することが不可欠です。慎重に作成することで、遺言がスムーズに執行されるようになります。

遺言執行者の指名について

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実行するための手続きを行う人のことです。遺言執行者を指名しておくことで、相続手続きがスムーズに進むため、遺言書の中で誰を遺言執行者にするかを考えておくことが重要です。

まず、遺言執行者を指名するメリットは、遺言の実行が確実に行われることです。遺言執行者は、財産の分配や名義変更など、遺言書に記載された内容を実現するための具体的な手続きを行います。遺言者が生前に信頼できる人を選んで指名しておけば、相続人が手続きを行う手間が省け、相続の流れがスムーズに進みます。

遺言執行者には、誰でも選任することが可能です。家族や親族の中から選んでも良いですし、弁護士や信託銀行などの専門家を選任することも可能です。家族の中から選ぶ場合は、信頼性の高さを重視する必要があります。特に、遺産分割が複雑な場合や、相続人間での争いを防ぎたい場合は、専門家を遺言執行者として指名するのが良い選択です。

遺言執行者を指名しておくと、遺言の内容に基づいて法的手続きを代行してくれます。例えば、不動産の名義変更や銀行口座の解約など、相続に関する手続きは多岐にわたりますが、遺言執行者がいれば、これらの作業を全て行ってくれるため、相続人の負担が大幅に軽減されます。特に、遠方に住んでいる相続人や、手続きを行うのが難しい場合には非常に便利です。

一方で、遺言執行者を選ばなかった場合、相続人自身が手続きを行うことになります。これには時間と労力がかかり、場合によっては相続人間での対立が生じることもあります。遺言書に基づく手続きがスムーズに進まないと、相続トラブルの原因となることがあるため、あらかじめ遺言執行者を指名しておくことが賢明です。

遺言執行者には、法的な知識や手続きの経験があるとさらに効果的です。例えば、弁護士を遺言執行者に指名することで、法律的なアドバイスを受けながら、迅速かつ確実に遺言内容を実現することができます。また、相続税の申告や財産の分割など、専門的な手続きが必要な場合にも安心です。

このように、遺言執行者の指名は、遺言書の内容がしっかりと実行されるために非常に重要な要素です。信頼できる人物を選び、相続手続きがスムーズに進むように準備しておくことが、相続人への負担を軽減し、遺言者の意向を確実に実現するための鍵となります。

自筆証書遺言を自分で書く際の保管とチェック

\ 大切な想い、確実に遺しませんか? /

自筆証書遺言の保管方法と保管場所

自筆証書遺言を作成した後、どこに保管するかが非常に重要です。適切な保管場所に保管しなければ、遺言書が発見されない、あるいは改ざんされるリスクが高まります。ここでは、自筆証書遺言の適切な保管方法と保管場所について説明します。

まず、自宅で保管する場合、安全性を確保することが大切です。家族がすぐにアクセスできる場所に保管しておくと、相続の際に遺言書を迅速に発見してもらえます。しかし、自宅で保管する場合の最大のリスクは、他人による改ざんや紛失です。特に、相続人の中に遺言内容に不満を持つ可能性がある人がいる場合は、十分な注意が必要です。遺言書を保管する際は、信頼できる人に保管場所を知らせておくことが賢明です。

また、銀行の貸金庫も安全な保管場所としてよく利用されます。貸金庫に保管することで、紛失や改ざんのリスクを大幅に減らせます。しかし、相続人が遺言書の存在を知らなければ、貸金庫の中に遺言書が保管されていることに気づかない場合があります。そのため、貸金庫に遺言書を保管する際は、信頼できる人にその情報を伝えておくことが重要です。

近年では、法務局での保管サービスも普及しています。後述しますが、このサービスを利用することで、家庭裁判所の「検認手続き」が不要となり、遺言書が確実に保管されるという大きなメリットがあります。

保管場所を選ぶ際は、遺言書の発見と安全性を両立できる場所を選ぶことが大切です。適切な保管場所に加え、遺言書の存在を信頼できる人物に伝えておくことが、スムーズな相続手続きにつながります。

法務局での自筆証書遺言の保管サービスについて

法務局での自筆証書遺言の保管サービスは、2020年に施行された新制度で、遺言書を安全に保管し、相続時に確実に発見してもらうための公的なサービスです。このサービスを利用することで、遺言書が見つからない、あるいは改ざんされるリスクを大幅に軽減できます。

まず、このサービスの最大のメリットは、遺言書が法務局で厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない点です。遺言書が法務局で保管されている場合、相続発生時に相続人が家庭裁判所に「検認手続き」を申請する必要がなくなります。検認手続きが不要になることで、相続手続きをよりスムーズに進めることができ、遺言書が確実に実行されるのです。

さらに、法務局で保管されている遺言書は、相続人に通知されるシステムも整備されています。遺言者が亡くなった後、法務局が相続人に遺言書があることを知らせるため、遺言書の存在を家族に知られずに終わる心配がありません。これは、自宅や銀行で保管している場合には得られない大きな安心材料となります。

ただし、法務局での保管サービスを利用するには、申請手続きが必要です。遺言者が法務局に直接出向き、遺言書を提出する必要があります。このとき、遺言書の形式が法律に適合しているか確認されますが、内容に関しては確認されないため、遺言書の内容が有効かどうかを事前に確認しておくことが重要です。また、保管料がかかる点も留意しておく必要があります。

このように、法務局での自筆証書遺言の保管サービスは、遺言書の安全性と確実性を高めるために非常に有効な手段です。相続手続きをスムーズに進めるためにも、遺言書の保管場所に迷っている方は、この公的サービスを検討することをおすすめします。

専門家にチェックしてもらう方法

自筆証書遺言を作成する際、法律に従って正しく書けたか不安になる方も多いのではないでしょうか。専門家にチェックしてもらう方法は、このような不安を解消し、遺言書を無効にしないために非常に重要です。ここでは、専門家に依頼する具体的な方法とそのメリットについて説明します。

まず、自筆証書遺言を弁護士や司法書士にチェックしてもらうことが一般的です。彼らは法律の専門家であり、遺言書の形式や内容が法的に有効であるかどうかを確認してくれます。自筆証書遺言は書き方に厳しいルールがあり、例えば署名や押印の不足、財産の記載が不明確な場合、無効になるリスクがあります。弁護士に依頼することで、こうしたミスを事前に防ぐことができるのです。

さらに、遺言書にトラブルを引き起こす可能性がある部分がないか、第三者の視点で確認してもらえるのも大きな利点です。専門家が相続人同士の争いを避けるために、遺言書の表現を調整したり、遺産の配分についてアドバイスを行ったりすることで、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。特に、財産の分け方に不平等が生じる場合や、法定相続人以外に遺産を残したい場合には、弁護士のアドバイスが重要です。

また、近年ではオンラインでの法律相談も普及しており、時間や場所にとらわれずに専門家のサポートを受けることが可能です。多くの法律事務所が、初回相談を無料で提供しているため、気軽に問い合わせることができるのも魅力です。オンライン相談を活用すれば、時間をかけずに専門的なチェックを依頼できます。

専門家にチェックを依頼する際は、遺言書のコピーや財産目録を持参するのが基本です。遺言書の内容が法律に則っているか、財産目録が正確に記載されているかを確認してもらい、必要に応じて修正やアドバイスを受けることが大切です。また、相続税や遺留分など、法律に詳しくないと理解しにくい部分も専門家に説明してもらえるので安心です。

このように、遺言書を確実に有効にするためには、専門家にチェックしてもらうことが有効です。適切なサポートを受けることで、将来的な相続トラブルを防ぐことができ、あなたの意思を確実に家族へ伝えることができます。

自筆証書遺言の書き方ガイド

自筆証書遺言の書き方には、いくつかの重要なルールがあります。これらを守らないと、せっかくの遺言書が無効になってしまう可能性があるため、しっかりと確認しておきましょう。ここでは、基本的な書き方のステップを紹介します。

まず、最も重要なことは、遺言書をすべて手書きで書くことです。遺言書の本文、日付、署名のすべてを遺言者本人が手書きで書く必要があります。パソコンやワープロを使って書いた場合、遺言書は無効とされてしまいます。特に、日付や署名を忘れないように注意してください。また、筆跡が本人のものであるかも確認されるため、他人に書いてもらうことはできません。

次に、遺言書には必ず日付を記載する必要があります。日付がない遺言書は無効となるので、しっかりと年月日を記載しましょう。たとえば、「○年○月吉日」といったあいまいな日付は無効です。西暦でも和暦でも問題ありませんが、必ず日付が特定できるように書きましょう。

さらに、遺言書には氏名と押印も必要です。氏名は、遺言者が誰であるかを確認するための重要な要素です。できれば戸籍上の正式な名前を使い、また押印も忘れないようにしましょう。実印があればベストですが、認印でも法的には問題ありません。これにより、遺言者本人が作成したものであることが証明されます。

そして、遺産の配分については、具体的に書くことが重要です。「全財産を妻に」といった書き方ではなく、具体的な金額や物件、財産の内容を明確に書くようにします。例えば、「〇〇銀行の口座にある預金100万円を長男に相続させる」といった具体的な表現が求められます。あいまいな表現では、相続トラブルの原因になることがあります。

最後に、自筆証書遺言を書き上げた後は、適切な保管が必要です。自宅の安全な場所に保管するか、法務局の保管サービスを利用することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができます。

このように、自筆証書遺言の作成はルールに従って行うことが大切です。あなたの意思を確実に家族に伝えるために、適切な手順を踏んで遺言書を作成しましょう。

自筆証書遺言を自分で書く際の完全ガイドのまとめ

- 自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言書形式

- 手続きが簡単で、公証人や弁護士を通す必要がない

- 作成費用がかからず、手軽に行える

- 自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがある

- 法律に定められた形式を守らないと無効になる

- 署名、日付、押印が必須で、すべて手書きで記入する必要がある

- 財産の内容や相続者を具体的に明記することが重要

- 法務局での保管サービスを利用すれば、安全性が高まる

- 遺言執行者を指名することで、相続手続きがスムーズに進む

- 遺言内容は遺留分に配慮しなければ、相続人間での争いが生じる可能性がある

- 専門家にチェックしてもらうことで、法的な問題を回避できる

- 遺言書を信頼できる人物や法務局で確実に保管することが推奨される

\ 大切な想い、確実に遺しませんか? /