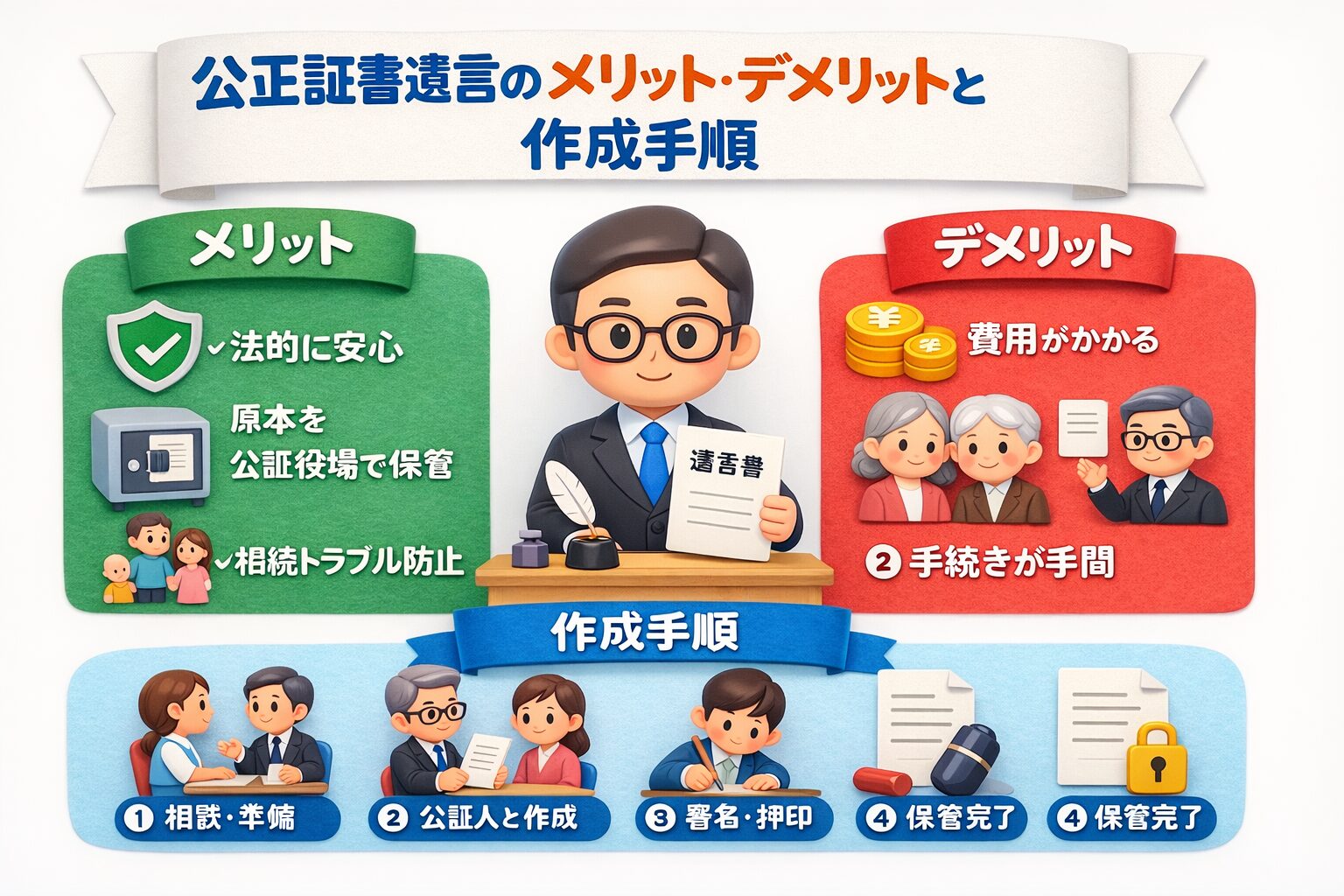

公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書で、安全性や法的効力の強さが大きなメリットです。

無効になるリスクがほぼなく、家庭裁判所での検認手続きが不要なので、相続手続きがスムーズに進められます。

しかし、証人2名の手配や手数料などの費用や手間がデメリットとなる場合もあります。

この記事では、「公正証書遺言のメリット・デメリット」について詳しく解説し、他の遺言書との比較や作成時の注意点も紹介します。

公正証書遺言のメリット・デメリットとは?

\ 今のうちに準備して安心の未来を迎えよう /

- 公正証書遺言とは何か、その基本的な仕組みが理解できる

- 公正証書遺言の作成の流れや手順が具体的にわかる

- 公正証書遺言のメリット・デメリット(安全性や費用、手間)について理解できる

- 他の遺言書との違いや、公正証書遺言が有効なケースが把握できる

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が関与して作成する遺言書のことです。通常、自筆証書遺言や秘密証書遺言と比較して、法律的に強い効力を持ち、無効になるリスクが非常に少ない遺言方式です。公正証書遺言を作成するためには、遺言者が公証役場に出向き、公証人のサポートを受けながら作成します。

この遺言は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがほぼありません。さらに、公正証書遺言を使えば、遺言の実行時に家庭裁判所での検認手続きが不要になります。そのため、相続手続きをスムーズに進めることができ、遺族に余計な負担をかけることを防げます。

法律に関する知識が少ない方でも安心して作成できる点が、公正証書遺言の大きなメリットです。公証人は法的な不備がないよう確認しながら進めるため、遺言が無効になる可能性をほぼゼロにできます。また、遺言者が高齢で自分で書くのが難しい場合でも、口述で遺言の内容を伝えることができるのも利点です。

ただし、公正証書遺言を作成する際には、手数料や証人の手配などが必要であり、これがデメリットとなります。しかし、それを補って余りある安心感や信頼性の高さから、多くの方に選ばれる遺言方式です。

公正証書遺言の作成の流れ

公正証書遺言を作成する際の流れは、大きく4つのステップに分かれます。ここでは、具体的な流れをわかりやすく説明します。

まず最初に行うのは、遺言者が遺言内容を整理することです。誰にどの財産を相続させたいのか、またその理由や背景についてしっかりと考えることが大切です。これは、遺言者の意思を明確にするためだけでなく、将来の相続争いを防ぐためにも重要です。

次に、証人を2人手配する必要があります。公正証書遺言を作成するには、証人が2名必要です。証人は遺言者の意識や意思が明確であることを確認する役割を担います。ただし、相続人やその配偶者、近親者などは証人になることができません。もし適当な証人が見つからない場合には、公証役場で紹介してもらうことが可能です。

次のステップは、必要書類の準備です。遺言者の本人確認書類、遺言の内容に関連する資料(財産に関する証明書や戸籍謄本など)を用意します。これにより、公証人が遺言内容を正確に反映できるようにします。

そして最後に、公証役場に出向き、公証人に遺言の内容を口述します。公証人はそれを筆記し、証人立ち会いのもとで読み上げ、確認後に署名・押印を行います。ここで作成された公正証書遺言は、公証役場で原本が保管され、遺言者や相続人が正本や謄本を保有することになります。

このように、公正証書遺言の作成はスムーズな相続手続きを実現するための最適な手段と言えます。少し手間はかかりますが、遺言内容の確実な実現のためには非常に有効です。

公証人と証人の役割

公正証書遺言を作成する際には、公証人と証人が重要な役割を果たします。これらの人物は、遺言書が適切に作成され、法的に有効であることを確保するために必要不可欠な存在です。

まず、公証人は、国家によって任命された法律の専門家で、通常は裁判官や弁護士などの経験を持っています。公証人の役割は、遺言者の意思が正確に表現されるよう、遺言内容を確認し、それを法的に適切な形式で作成することです。公証人が遺言書の作成に関与することで、遺言の無効リスクを極力減らすことが可能です。さらに、公証人は遺言者の意思が明確であるかどうかを判断し、意思能力が疑われる場合には、遺言作成を中断することもあります。

次に、証人の役割です。公正証書遺言を作成するには、証人が2名以上必要です。証人は遺言作成時に立ち会い、遺言者が自らの意思で遺言を作成していることを確認します。また、証人は遺言の内容を聞く立場にあり、遺言が法的に有効であることを証明する役割を担います。

ただし、証人には制約があります。たとえば、相続人やその配偶者、直系親族など、遺言によって利益を受ける可能性がある人は証人にはなれません。そのため、適切な証人を見つけることが重要です。もし証人を自分で手配できない場合は、公証役場で紹介してもらうこともできます。

公証人と証人の役割は、遺言の信頼性を確保するために非常に大切です。これにより、遺言が後に争われるリスクを大幅に減らすことができ、遺族にとっても安心できる相続手続きが進められます。

公正証書遺言のメリット(安全性、法的効力の強さ)

公正証書遺言の最大のメリットは、高い安全性と法的効力の強さです。この遺言方式は、公証人が関与し、法律の要件をすべて満たした形で作成されるため、遺言が無効になるリスクが極めて低くなります。

まず、安全性に関して言えば、公正証書遺言は公証役場で原本が保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。自筆証書遺言とは異なり、作成後に遺言が破棄されたり、改ざんされたりするリスクがほとんどないのが大きな特徴です。さらに、公証役場で遺言が保管されているため、相続開始後も迅速に遺言内容を確認し、実行することができます。

法的効力の強さも、公正証書遺言の重要な利点です。公証人が遺言書を作成する際、遺言者の意思能力やその時の精神状態を確認するため、後で遺言の無効を主張されることが少なくなります。公証人が遺言者の意思を確認した上で作成されるため、遺言の有効性を巡る争いが起きにくくなります。

加えて、公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが不要です。自筆証書遺言の場合、相続の際に遺言書が正式なものかどうか確認するための検認が必要ですが、公正証書遺言ではこの手続きを省略できます。そのため、相続手続きがよりスムーズに進み、遺族の負担を軽減できます。

これらの理由から、公正証書遺言は確実かつ安心して利用できる遺言方式と言えるでしょう。費用や手間はかかるものの、その分、遺言の実行が確実に行われるメリットは非常に大きいです。

公正証書遺言のデメリット(費用、手間)

公正証書遺言には多くのメリットがありますが、費用と手間という点でデメリットも存在します。これらを考慮することで、遺言作成の最適な方法を選ぶことができます。

まず、費用についてです。公正証書遺言を作成するためには、公証役場の手数料が必要となります。この費用は、遺産の総額や複雑さによって変動しますが、一般的には数万円から十数万円程度がかかります。また、遺言の内容によっては、証人手配の費用や、場合によっては弁護士や税理士に依頼する費用も発生することがあります。このため、自筆証書遺言と比べて、作成コストが高いのが特徴です。

次に、手間についても無視できません。公正証書遺言を作成するには、公証役場とのやり取りや書類の準備が必要です。具体的には、戸籍謄本や印鑑証明書など、いくつかの書類を揃える必要があります。また、遺言書の作成には、証人2名が必要であり、これらの証人を手配することも大きな手間となります。証人が見つからない場合、公証役場に紹介してもらうこともできますが、それも事前の準備が必要です。

さらに、公証人との打ち合わせや証人との日程調整も考慮しなければなりません。このプロセスに時間がかかることが多く、簡単には進まないことがデメリットとなります。遺言書の作成を急ぐ場合や、できるだけ手間を省きたいと考える人にとっては、これが大きな障害となるでしょう。

総じて、公正証書遺言は費用や手間がかかるものの、その分確実性や安全性が高いという大きなメリットがあります。これらのデメリットを理解した上で、自分に合った遺言作成方法を選ぶことが重要です。

公正証書遺言が有効なケース

公正証書遺言が特に有効なケースは、相続においてトラブルのリスクを避けたい場合や、遺産の管理が複雑な場合です。以下にいくつかの具体的な状況を説明します。

まず、家族間での相続争いを避けたい場合です。公正証書遺言は、公証人と証人が立ち会うため、遺言の内容や遺言者の意思がしっかり確認されます。そのため、「遺言が無効だ」といった主張や、遺言内容に関する争いが起こりにくくなります。相続人が複数いて、それぞれが多額の遺産を受け取る場合や、家族関係が複雑な場合などでは、公正証書遺言を選ぶことで相続手続きがスムーズに進む可能性が高くなります。

また、遺産が多く複雑な場合にも、公正証書遺言は非常に有効です。不動産や複数の金融資産、企業の株式など、資産の種類が多岐にわたる場合、遺言の内容が複雑になることが予想されます。このような状況では、遺言が法的に有効であることを確認し、適切に管理することが必要です。公正証書遺言は公証人が関与するため、法的な不備がない遺言を作成できるだけでなく、原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や偽造のリスクも防ぐことができます。

さらに、遺言者が高齢や病気である場合も、公正証書遺言が適しています。遺言者が自筆証書遺言を書くことが難しい場合でも、公正証書遺言なら公証人に口述するだけで遺言書が作成されます。また、遺言者の意思が不明確であるというトラブルを避けるためにも、公正証書遺言は有効です。

このように、公正証書遺言が有効なケースにはいくつかのパターンがありますが、いずれにしても法的に確実な遺言書を作成したい場合や、相続トラブルを未然に防ぎたい場合には、この方法が非常に有効です。

公正証書遺言の保管と取り扱い

公正証書遺言を作成した後、重要なのはその保管と取り扱いです。正しく保管されていない場合、遺言の内容が家族に伝わらなかったり、手続きがスムーズに進まなかったりするリスクがあります。

公正証書遺言の最大の利点のひとつは、原本が公証役場に保管されるという点です。公証役場が責任を持って保管するため、紛失や偽造のリスクが大幅に軽減されます。仮に正本や謄本を紛失しても、原本が安全に保管されているため、再発行が可能です。これは自筆証書遺言にはない大きなメリットと言えるでしょう。

また、公正証書遺言は、日本公証人連合会のシステムを通じて、全国の公証役場で遺言の有無を確認することができます。このシステムは、特に相続発生後に家族が遺言を探す際に非常に便利です。遺言が確実に存在することを証明できるので、無駄なトラブルや時間のロスを避けられます。

ただし、遺言書の正本や謄本は遺言者自身で保管することが一般的です。家族がすぐに見つけられる場所に保管することが重要ですが、同時に、プライバシーやセキュリティの観点からも注意が必要です。例えば、信頼できる家族に保管場所を伝えておく、または専門家に相談して適切な保管方法を選ぶことが推奨されます。

公正証書遺言の保管は非常に安全で便利ですが、正本や謄本を大切に管理することも忘れてはいけません。適切な保管と取り扱いをすることで、相続手続きがスムーズに進み、家族の負担を軽減することができます。

公正証書遺言作成時の注意点

公正証書遺言を作成する際には、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。これらのポイントをしっかり理解しておくことで、後々のトラブルを避け、円滑な相続手続きが可能となります。

まず、証人の選定が大事です。公正証書遺言を作成する際には、証人が2人必要ですが、証人にはいくつかの制限があります。未成年者や推定相続人、受遺者(遺言によって遺産を受け取る予定の人)およびその配偶者などは証人になることができません。このため、信頼できる友人や専門家に証人を依頼することが一般的です。もし、証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です。

次に、費用の準備も必要です。公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて費用がかかります。作成する際の費用は遺産の規模や内容によって異なりますが、手数料や証人の費用、場合によっては専門家の依頼費用も考慮しておく必要があります。費用については、事前に公証役場や専門家に確認し、計画的に準備することが重要です。

また、遺言内容の明確さもポイントです。遺言書は法的に有効であるだけでなく、遺言者の意図が正確に伝わるものでなければいけません。財産の配分や遺産の詳細が曖昧であると、相続人間で解釈が分かれ、相続争いの原因となることがあります。そのため、遺言内容はできるだけ具体的に、誰に何を渡すのかを明確に記載することが必要です。

さらに、公正証書遺言を作成する際には、遺言者の意思能力も確認されます。公証人は、遺言者が遺言を作成する際に、しっかりとした判断能力があるかどうかを確認します。高齢であったり、病気で判断力が衰えている場合は、遺言が無効とされるリスクがあるため、意思能力がしっかりしているうちに遺言書を作成することが望ましいです。

これらの注意点を理解し、専門家のアドバイスを受けることで、公正証書遺言をスムーズに作成でき、相続手続きも円滑に進めることができます。

公正証書遺言のメリット・デメリットを他の遺言書と比較

\ 今のうちに準備して安心の未来を迎えよう /

他の遺言書との比較

遺言書には大きく分けて3種類ありますが、それぞれに異なる特徴があります。ここでは「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の違いについて解説します。

自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で遺言書を作成する方法です。この方式の大きなメリットは、作成費用がかからず、いつでも自由に書ける点です。しかし、デメリットとして、書式の不備や、遺言の保管に関するリスクが伴います。特に、遺言書が見つからない、紛失する、あるいは改ざんされるリスクがあります。

次に、秘密証書遺言は、遺言の内容を第三者に知られたくない場合に適した方法です。この方式では、遺言書は自筆で作成し、封印した状態で公証役場に持参します。公証人と証人が遺言書の存在を確認するものの、内容は秘密のまま保管されます。しかし、この方法も、遺言書の有効性や保管に関するリスクが少なからず残ります。

最後に、公正証書遺言は、公証人が作成を手伝うため、最も安全で法的に強力な遺言書です。公正証書遺言は、公証人が法律に基づいて内容を確認するため、無効になる可能性が低いです。また、原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほとんどありません。

これらを比較すると、公正証書遺言は最も信頼性が高いですが、証人が必要であり、費用がかかるため、手軽さは自筆証書遺言に劣ります。一方、秘密証書遺言は内容を秘匿できるメリットがありますが、法律的なリスクが伴います。自分の状況に応じて、どの遺言方式を選ぶべきかを検討することが重要です。

公正証書遺言の変更や取り消しについて

遺言書を作成した後でも、状況の変化に応じて公正証書遺言を変更や取り消しすることが可能です。たとえば、財産状況が変わったり、家族構成に変化があった場合には、遺言内容を更新した方がよいでしょう。

公正証書遺言の変更は、新たに公証人のもとで新しい遺言書を作成することで行います。このとき、古い遺言書は自動的に無効となり、新しい内容が有効になります。重要なポイントは、遺言書の中で特定の部分だけを変更することができないという点です。変更が必要な場合は、遺言書全体を改めて作成することが求められます。

また、取り消しについても、遺言者が意思を示せばいつでも可能です。公正証書遺言を取り消す場合、正式な手続きを経て公証人にその意思を伝え、新たな遺言書を作成するか、取り消しの意図を明確にしておく必要があります。

ただし、取り消しや変更を行う際には、必ず専門家の助言を受けることをお勧めします。特に相続人間の争いを避けるためには、遺言書の変更や取り消しにあたっての法的な手続きが適切であることが重要です。状況に応じて、適切に対処するために、常に専門家のサポートを受けましょう。

遺言書の内容が適切に変更・取り消しされていれば、相続の際にトラブルを回避することができ、スムーズな相続手続きが実現します。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれ異なる特徴があり、選択の基準となる重要なポイントがあります。ここでは、その違いについて具体的に説明します。

まず公正証書遺言は、公証人という法の専門家の立ち合いのもとで作成されるため、形式的なミスがなく法的効力が強いという特徴があります。公証人が遺言の内容を確認し、必要な手続きをサポートしてくれるため、遺言の無効リスクを極力避けることができます。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。さらに、相続発生後の検認手続きが不要で、すぐに遺言の内容を実行に移すことができます。

一方で、自筆証書遺言は、遺言者がすべてを手書きで作成する遺言です。この方法の最大のメリットは、手軽に作成でき、費用がかからないことです。紙とペンがあればいつでも作成できます。しかし、その反面、法律の知識がないと形式的な不備が生じることがあり、遺言書が無効とされるリスクがあります。また、遺言書の保管は自身で行わなければならないため、紛失や改ざん、遺言書が発見されない可能性もあります。さらに、相続が発生した際には、家庭裁判所で検認手続きを経る必要があるため、相続手続きの開始が遅れる場合があります。

総じて、公正証書遺言は法的な安心感が高いですが、手間や費用がかかります。一方、自筆証書遺言は手軽さとコストの点では優れていますが、法的リスクが伴うため、作成に注意が必要です。

公正証書遺言の作成にかかる手間と費用

公正証書遺言を作成する際には、いくつかの手間と費用がかかります。この点で、自筆証書遺言とは異なり、手軽に進めることが難しいことが特徴です。ここでは、その手間と費用について詳しく説明します。

まず、公正証書遺言を作成するためには、公証役場に出向く必要があります。公証人と打ち合わせをして、遺言内容を整理し、法的な要件を満たした遺言書を作成するための準備が必要です。また、証人を2人用意しなければならない点も重要な手続きの一つです。証人は、遺言書の内容を確認するための立会人であり、法律で定められた条件を満たす必要があります。証人の手配や公証人との日程調整は、手間がかかるポイントの一つです。

費用については、公証人手数料や証人に対する報酬などが発生します。公証人手数料は、相続する財産の額に応じて決定され、例えば、遺産の額が500万円以下の場合には約1万1000円、1億円を超える場合は数十万円に達することもあります。また、証人を依頼する場合、1人につき数千円から1万円程度の費用がかかることが一般的です。

公正証書遺言の作成には、公証人とのやりとりや、必要書類の収集などの手間もかかります。さらに、遺言者が病気や高齢で公証役場に行けない場合は、公証人が自宅や病院まで出張するサービスもありますが、出張費が追加でかかります。このように、手間と費用は一定程度かかりますが、その分法的に有効な遺言書を作成することができるというメリットがあります。

総合的に考えると、遺言の内容が複雑だったり、遺産分割に関して相続人同士のトラブルを避けたい場合は、公正証書遺言を選ぶことで、安心して相続手続きを進めることができます。ただし、そのためには手間と費用を十分に考慮して準備することが大切です。

公正証書遺言の証人をどう選ぶべきか

公正証書遺言を作成する際には、証人が2名以上必要です。証人には遺言の作成過程に立ち会い、遺言の有効性を確認する役割があります。したがって、証人の選び方は非常に重要です。ここでは公正証書遺言の証人をどう選ぶべきかについて詳しく説明します。

まず、証人になることができる人の条件についてですが、基本的には成人であり、遺言者の内容を理解できる健全な判断力を持っている必要があります。具体的には、次のような人が証人として適しています。

- 遺言者の家族や親族でない人

- 弁護士や税理士など、法律や財産に詳しい専門家

- 友人や知人で、信頼できる人

ただし、証人にはなれない人もいます。例えば、推定相続人(遺言者が亡くなったときに相続人になる可能性のある人)や、受遺者(遺言により財産を受け取る予定の人)は証人にはなれません。また、これらの人たちの配偶者や直系親族も証人にはなれません。公証役場の職員や、公証人自身の家族も同様に証人になることはできません。

証人は遺言書の内容を確認し、署名・押印を行うため、遺言のプライバシーを守りたい場合には証人選びに慎重になる必要があります。そのため、遺言者が証人を身近な人に頼みたくない場合は、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。公証役場には信頼できる第三者がいるため、遺言内容が外部に漏れる心配はありません。

証人を選ぶ際は、遺言の内容に関しての信頼性と公平性を担保するために、法律の制約を守りつつ、信頼できる人を選ぶことが重要です。証人はあくまで遺言者の意思を確認するための立会人であることを理解し、慎重に選定することが求められます。

公正証書遺言が適した状況と注意点

公正証書遺言は、すべての遺言者に適しているわけではありません。しかし、特定の状況下では公正証書遺言が最も適切な選択となる場合があります。ここでは、どのような状況で公正証書遺言が適しているのか、またその際の注意点について解説します。

まず、公正証書遺言が特に有効なケースは、遺産の分配に関してトラブルが予想される場合です。例えば、家族関係が複雑である場合や、相続人が多い場合、または仲が悪い相続人がいる場合には、公正証書遺言が有効です。公正証書遺言は公証人の関与によって作成され、法的に強固な証拠となるため、後から内容が争われる可能性が低く、トラブル防止に効果的です。

次に、遺言者が高齢であったり、健康に問題がある場合も、公正証書遺言が適しています。自筆証書遺言では、遺言者が自書する必要がありますが、公正証書遺言では口述で作成できるため、手が不自由な人でも遺言を残すことができます。また、証人と公証人が遺言者の意思能力を確認するため、後から「遺言を作成した時に遺言者の判断能力がなかった」と主張されるリスクが減ります。

一方で、公正証書遺言を作成する際の注意点もいくつかあります。まず、作成には費用と手間がかかる点です。公証人の手数料や、証人の手配などが必要となり、時間と労力がかかります。また、証人を用意しなければならないため、遺言の内容を他人に知られる可能性があります。この点がプライバシーを重視する方にはデメリットとなる場合があります。

公正証書遺言が適しているかどうかは、遺言者の財産状況や家族関係、健康状態などによって異なります。いずれにしても、遺言の作成には慎重さが求められるため、必要であれば専門家のアドバイスを受けることを強くおすすめします。

公正証書遺言のメリット・デメリットのまとめ

- 公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、法的効力が強い

- 自筆証書遺言と比べて、無効になるリスクが非常に低い

- 公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがない

- 家庭裁判所での検認手続きが不要で、相続手続きがスムーズに進む

- 公証人が遺言内容を確認するため、法律的な不備がほぼない

- 遺言者が口述で遺言内容を伝えられるため、高齢者や病気の人でも作成可能

- 証人2名が必要であり、適切な証人を選ぶ手間がかかる

- 公正証書遺言の作成には手数料が必要で、費用が発生する

- 作成には事前準備が必要で、公証役場とのやり取りや書類収集が手間となる

- 遺産分割トラブルを避けたい場合や財産管理が複雑なケースに有効

- 原本は公証役場で厳重に保管されるため、遺言書が破棄される心配がない

- 証人や公証人が立ち会うことで、遺言の無効や争いのリスクが減少する

\ 今のうちに準備して安心の未来を迎えよう /