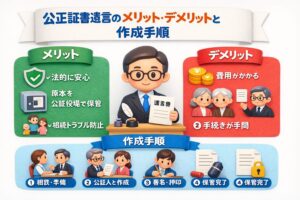

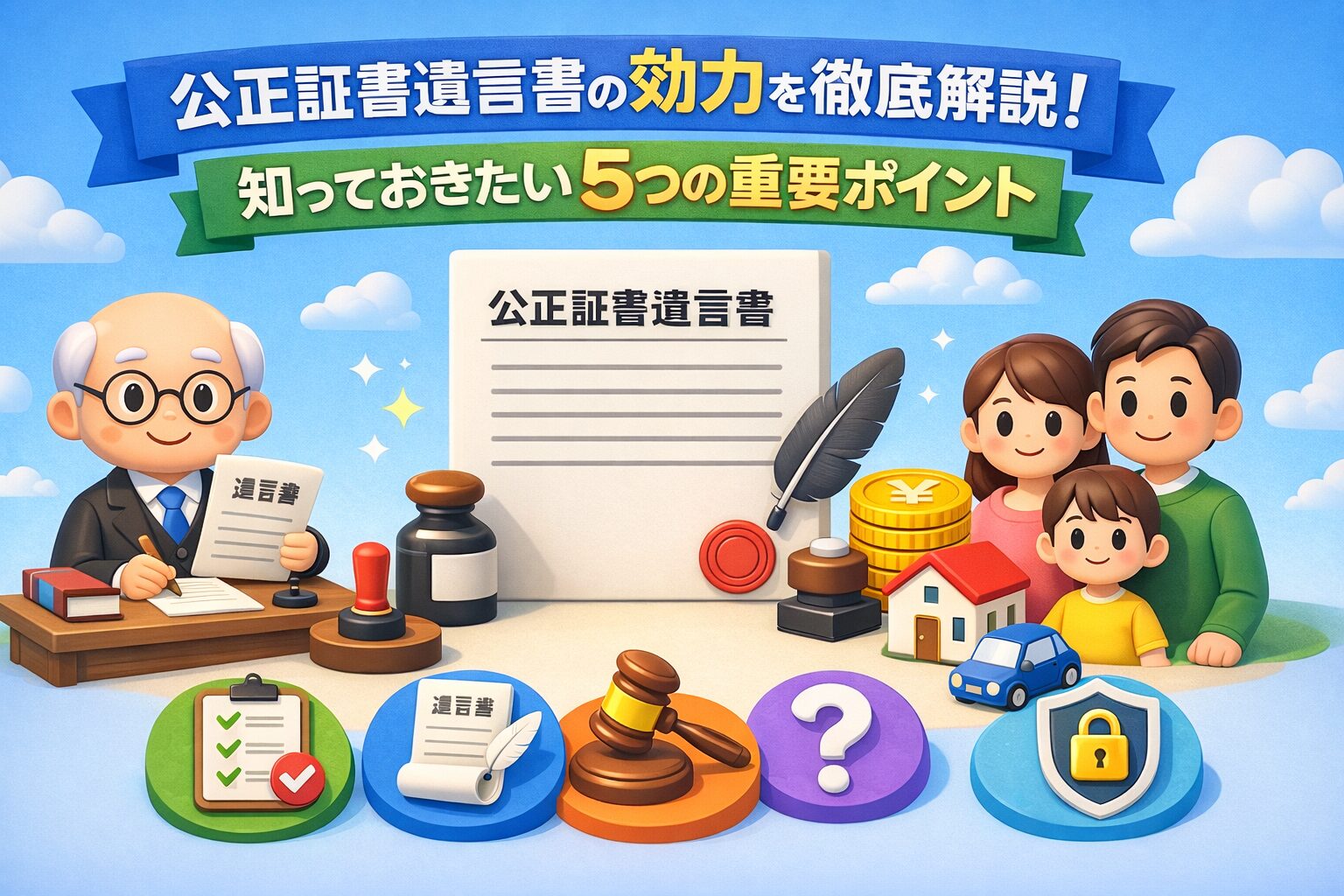

公正証書遺言書の効力を知ることは、遺言書を作成する際に非常に重要です。公正証書遺言書は、公証人が関与して作成されるため、その信頼性と法的効力が高いとされています。

しかし、公正証書遺言書の効力がいつから生じるのか、遺留分を侵害していないか、公正証書の効力期間についてなど、多くの疑問が浮かぶでしょう。

また、公正証書遺言に納得いかない場合や、遺言に従わないとどうなるのか、といった問題もあります。

本記事では、これらの疑問に対して具体的な解説を行い、公正証書遺言書の効力を最大限に理解し、トラブルを未然に防ぐための方法を提供します。

例えば、公正証書遺言は無効にできるのか、押印がなくても有効なのか、また死亡したらどうなるのかといった具体的なケースを詳しく見ていきます。

遺言書に関する悩みを解決し、納得のいく形で財産を分配するための知識を得てください。

- 公正証書遺言書の効力がいつから生じるのかを理解できる

- 遺留分の権利と公正証書遺言の関係について知ることができる

- 公正証書遺言に従わない場合の法的リスクを理解できる

- 公正証書遺言が無効になる場合について学べる

コンサルタント @KAZU

コンサルタント @KAZU公正証書遺言書の効力についてしっかり理解することで、遺産相続のトラブルを未然に防ぐことができます。遺留分の権利を尊重し、公正証書遺言に従うことで、法的リスクを避けましょう。また、納得いかない場合は、専門家に相談して適切な手続きを踏むことが大切です。安心して遺言を残し、円滑な相続を実現するために、正しい知識を持つことが最善策です。

公正証書遺言書の効力について

\ 今すぐ無料で資料請求! /

公正証書遺言書の効力は、いつから生じるの?

公正証書遺言書の効力は、遺言者が亡くなったときから生じます。具体的には、民法第985条で「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」と定められています。

つまり、遺言者が生きている間は、遺言書の内容は効力を持たないということです。

その理由は、遺言書が遺言者の最後の意思を示すものであり、その意思は遺言者が亡くなった後にしか実現できないためです。

例えば、遺言者が「私の財産は全て子供に渡す」と遺言書に記載していても、遺言者が生きている間はその財産を自由に使うことができます。

しかし、遺言者が亡くなると、その遺言書の内容が実行に移され、財産が指定された相続人に渡されることになります。

一方で、公正証書遺言書は公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。公証人が遺言書を作成する際に法律的なチェックも行われるため、形式の不備で無効になるリスクも非常に低いです。

このように、公正証書遺言書の効力は遺言者の死亡時から始まり、その後すぐに遺言の内容が実行されます。これにより、相続人同士のトラブルを防ぎ、遺言者の意思を確実に実現することが可能です。

公正証書遺言 効力 遺留分

公正証書遺言には強い法的効力がありますが、遺留分の権利を侵害することはできません。遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分のことです。遺留分権利者には配偶者、子供、そして両親などが含まれます。

例えば、遺言者が「全財産を特定の人に遺贈する」と公正証書遺言に記載した場合でも、遺留分権利者は遺留分を請求する権利を持っています。これにより、相続人が全く遺産を受け取れない事態を防ぐことができます。

遺留分侵害額請求を行うには、相続開始後に遺留分を侵害していることが判明した時から1年以内に請求する必要があります。この期間を過ぎると、遺留分の請求権は時効により消滅します。

一方、公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で内容を口述し、公証人が文書にまとめて作成します。この過程で法律の専門家である公証人が関与するため、形式不備や無効のリスクが低く、信頼性が高いのが特徴です。

しかし、遺留分の請求があった場合には、その部分に関しては遺言の効力が制限されることになります。

このように、公正証書遺言は非常に有効な手段ですが、遺留分という法的な制約を理解しておくことが重要です。遺言者の意思を最大限に尊重しつつ、法定相続人の権利も守るために、適切な遺言書の作成が求められます。

公正証書遺言に従わないとどうなる?

公正証書遺言に従わない場合、法的なトラブルが発生する可能性があります。まず、公正証書遺言は公証人が関与して作成された法的に有効な文書です。このため、遺言の内容に従わない行為は法律に違反することになります。

具体的には、遺言執行者が指定されている場合、その執行者が遺言の内容を実行する義務があります。相続人が遺言に従わない場合、遺言執行者は裁判所に申し立てを行い、強制的に遺言を実行する手続きを取ることができます。

これにより、相続人が遺言に従わない場合でも、遺言の内容は法的に実行されることになります。

また、遺言の内容に納得がいかない場合は、相続人全員の合意があれば、遺産分割の内容を変更することが可能です。しかし、この場合も公正証書遺言の存在を無視することはできず、法的手続きに則った対応が求められます。

もし、遺言の内容に重大な問題があると考える場合は、裁判所に遺言無効確認の訴えを起こすことができます。この場合、遺言の内容や作成過程に法的な欠陥があることを証明する必要があります。

このように、公正証書遺言に従わないと法的な手続きが必要となり、場合によっては裁判に発展する可能性もあるため、基本的には遺言の内容に従うことが重要です。

公正証書遺言でもめることはある?

公正証書遺言でも相続人同士でもめることはあります。公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、法的に有効であることが前提です。

しかし、遺言の内容に納得がいかない相続人がいる場合や、遺留分が侵害されていると感じる場合にトラブルが発生することがあります。

例えば、遺留分の請求が一因となります。遺留分とは、相続人に保障された最低限の取り分のことで、これを侵害する遺言があった場合、遺留分を請求する権利があります。

相続人が遺留分の請求を行うと、受遺者との間で争いが生じる可能性があります。

また、遺言の内容が不公平に感じられる場合ももめごとの原因となります。例えば、一人の相続人に大部分の財産が遺されていた場合、他の相続人が不満を持ち、異議を唱えることがあります。

このような場合、話し合いや調停を通じて解決を図る必要があります。

さらに、公正証書遺言が作成された際の遺言者の意思能力が問題になることもあります。遺言者が認知症などで判断能力が低下していた場合、遺言の有効性を巡って法廷で争われることがあります。

このように、公正証書遺言があってももめることはありますが、その多くは法的手続きや話し合いを通じて解決可能です。相続人間のトラブルを未然に防ぐためにも、遺言内容について十分な説明と納得を得ることが重要です。

公正証書遺言は絶対確実なの?

公正証書遺言は非常に信頼性が高いですが、絶対に確実とは限りません。公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、形式的な不備がなく、法律的にも有効と認められるケースがほとんどです。

しかし、いくつかの理由で無効になることもあります。

まず、公正証書遺言を作成する際に遺言者が意思能力を欠いている場合です。例えば、遺言者が認知症などで判断力が低下しているときに遺言が作成された場合、その遺言は無効とされる可能性があります。

このため、遺言を作成する際には、遺言者の健康状態や精神状態に注意が必要です。

また、不適切な証人が立ち会った場合も無効となることがあります。公正証書遺言には、証人として立ち会う人が必要ですが、その証人が未成年者や利益相反のある人物である場合、その遺言は無効となる可能性があります。

さらに、遺言の内容が公序良俗に反する場合も無効となります。例えば、違法行為を指示する内容や社会的に受け入れられない内容が含まれている場合、遺言全体が無効とされることがあります。

このように、公正証書遺言は信頼性が高いものの、絶対確実とは言えません。遺言を作成する際には、法律に則り、適切な手続きを踏むことが重要です。

公正証書遺言書があっても相続放棄はできる?

公正証書遺言書があっても相続放棄は可能です。相続放棄とは、相続人が自分の相続権を放棄することを指します。これは遺言書の有無にかかわらず、法律で認められた権利です。

相続放棄を行う場合、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。遺言書が存在しても、相続人が相続を放棄する意思を示し、法的手続きを踏めば、相続から除外されることができます。

この手続きは、相続開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。

ただし、相続放棄をすると、全ての相続権を失うことになります。つまり、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含めて一切の相続を放棄することになります。

このため、放棄を決断する前に、遺産全体の内容をしっかり確認することが重要です。

また、相続放棄を選択することで、他の相続人に影響を与える場合もあります。例えば、相続放棄をした結果、他の相続人の負担が増える可能性があるため、事前に家族や他の相続人と十分に話し合うことが大切です。

このように、公正証書遺言書があっても、相続放棄は法的に認められており、適切な手続きを踏むことで実行することができます。

公正証書遺言書の効力の詳細

\ 今すぐ無料で資料請求! /

公正証書遺言は無効にできるの?

公正証書遺言は無効にすることが可能です。ただし、そのためには法律で定められた特定の理由が必要です。以下に主な無効理由を紹介します。

まず、遺言者の意思能力がなかった場合です。遺言が作成された時点で、遺言者が認知症などにより判断能力を欠いていたときには、その遺言は無効となる可能性があります。このため、遺言者が精神的に正常であることが重要です。

次に、証人に問題がある場合です。公正証書遺言には2名以上の証人が必要ですが、その証人が未成年者や相続に直接関わる人物であった場合、遺言は無効となることがあります。

さらに、公序良俗に反する内容が含まれている場合も無効の対象となります。遺言に違法行為の指示や社会的に受け入れられない内容が含まれていると、その部分または全体が無効となることがあります。

最後に、形式に不備がある場合も無効となる可能性があります。例えば、公証人が遺言者の意志を正確に反映していない場合などです。

これらの理由により、公正証書遺言を無効とすることができますが、裁判所の判断が必要となるため、専門家の助言を求めることが重要です。

公正証書遺言 死亡したらどうなる?

公正証書遺言は遺言者が死亡すると効力を発生します。具体的には、以下のような手続きが進められます。

まず、遺言書の存在を確認します。公正証書遺言は公証役場で保管されているため、遺言者が死亡した際に、相続人は公証役場で遺言の有無を確認することができます。

次に、遺言の内容に従って遺産の分割が行われます。公正証書遺言に記載された指示に従い、遺産は指定された相続人に分割されます。この際、遺言執行者が指定されていれば、その人物が遺言の内容を実行します。

また、家庭裁判所での検認手続きが不要であるため、手続きがスムーズに進むことが多いです。これは、公正証書遺言が公証人によって作成され、形式的な不備がないと見なされるためです。

さらに、遺言の内容に納得がいかない相続人がいる場合、遺言に異議を申し立てることも可能です。異議が出た場合は、家庭裁判所での調停や審判を経て解決が図られます。

このように、公正証書遺言は遺言者の死亡とともに効力を発し、その内容に基づいて遺産分割が進められますが、必要に応じて法律的な手続きも発生することがあります。

公正証書 効力 期間

公正証書の効力は無期限で続きます。具体的には、公正証書が一度作成されると、その効力は原則として無期限です。これにより、遺言者が存命中でも、遺言内容の変更がない限り、その効力が持続します。

ただし、公正証書の保管期間は20年間と定められています。これは、公証人法施行規則に基づいており、公証役場での保管期間を意味します。

この期間を過ぎると、公正証書は公証役場から移管されることがありますが、実際には多くの公証役場で、必要に応じて半永久的に保管されています。

一方で、遺言者の死亡時に公正証書遺言の効力が発生します。遺言者が生前に作成した公正証書遺言は、遺言者の死亡と同時に法的効力を持ちます。そのため、遺言の内容に基づいて遺産分割が行われることになります。

このように、公正証書の効力は基本的に無期限ですが、保管期間については20年間とされている点を理解しておきましょう。

公正証書遺言に押印がなくても有効?

公正証書遺言には押印が必要です。公正証書遺言の有効性を保つためには、いくつかの重要な要件があります。その中でも押印は重要な要素の一つです。

まず、公正証書遺言を作成する際には、遺言者本人の署名と押印が求められます。

これは遺言者が公証人の前で遺言内容を口述し、それを公証人が書面にまとめた後、遺言者自身がその内容を確認し、署名・押印することで効力が認められるためです。

また、証人の署名と押印も必要です。公正証書遺言の作成には、遺言者以外に2名以上の証人が立ち会い、その証人たちも遺言書に署名と押印を行います。証人の署名・押印は、遺言が適正に行われたことを証明するために重要です。

さらに、公証人も署名・押印を行います。公証人は遺言書が法律に則って作成されたことを確認し、その証明として署名・押印を行います。

このように、公正証書遺言は遺言者、証人、公証人のすべてが署名・押印することで初めて有効となります。押印がない場合、その公正証書遺言は無効とされる可能性が高いため、注意が必要です。

公正証書遺言 納得 いか ない

公正証書遺言に納得がいかない場合、まずは冷静に対応することが重要です。遺言の内容に異議を持つ場合、いくつかの対処方法があります。

まず、遺言の内容について話し合うことをお勧めします。相続人全員で集まり、遺言内容について意見を交換する場を設けましょう。ここで合意が得られれば、遺言の内容を変更することも可能です。

全員が納得すれば、遺言の内容を無視して新たな遺産分割協議書を作成することもできます。

次に、裁判所に遺言無効の確認を求める方法があります。遺言が無効であると考える理由がある場合、遺言無効確認訴訟を提起することができます。例えば、遺言者の意思能力に問題があったり、公証人の手続きに不備があった場合などが考えられます。

また、遺留分を請求することも検討できます。遺留分とは、法定相続人に保障されている最低限の取り分のことです。遺留分が侵害されていると感じた場合は、遺留分侵害額請求を行うことで、自分の取り分を確保することができます。

最後に、弁護士に相談することを強くお勧めします。専門家の意見を聞くことで、最適な解決策を見つけることができるでしょう。弁護士は法的なアドバイスだけでなく、適切な手続きを進めるためのサポートも提供してくれます。

このように、公正証書遺言に納得がいかない場合でも、冷静に対処し、適切な方法を選ぶことが大切です。

公正証書遺言の効力 期間

公正証書遺言の効力は無期限です。遺言が一度作成されると、その効力は基本的に無期限に続きます。これは、公正証書遺言が法律に基づいて作成され、その内容が遺言者の死亡後に実行されるためです。

遺言の効力が発生する時点は、遺言者の死亡時です。遺言者が生前にどのような遺言を作成していても、その効力は遺言者が死亡した瞬間から生じます。これにより、遺言に記載された内容が法的に実行されることになります。

また、公正証書遺言の保管期間は20年間と定められています。これは、公証人法施行規則に基づいており、公証役場で保管される期間を意味します。

この期間を過ぎると、公正証書は他の場所に移管される場合がありますが、実際には多くの公証役場で、必要に応じて半永久的に保管されています。

公正証書遺言の保管方法についても触れておくと、公正証書遺言は公証役場で厳重に保管されます。これにより、遺言書の紛失や改ざんのリスクが大幅に減少します。

公証役場には、公正証書遺言の有無を検索できるシステムもあり、遺言者の死後、遺言の存在を確認することが容易です。

このように、公正証書遺言は作成後、無期限に効力を持ち続け、遺言者の死亡と同時にその効力が発生します。保管期間や保管方法についても知っておくことで、安心して遺言を残すことができます。

公正証書遺言に従わないとどうなる?

公正証書遺言に従わない場合、法的な問題が発生する可能性があります。まず、公正証書遺言は法的な効力を持つため、その内容に従わないと、遺言執行者や他の相続人から訴訟を起こされることがあります。

訴訟では、遺言に従うよう強制される可能性が高いです。

また、遺言の内容に従わないと相続人間のトラブルが生じることもあります。例えば、遺言に従っていない相続人がいる場合、他の相続人との間で意見の対立や不信感が生まれ、家庭内の人間関係が悪化することが考えられます。

さらに、公正証書遺言に記載された財産の分配方法に従わない場合、法的制裁を受ける可能性もあります。具体的には、不正に遺産を取得したと見なされ、法律によってその行為が罰せられることがあります。

遺留分の請求も問題となります。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の取り分のことです。

公正証書遺言が遺留分を侵害している場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求を行うことができ、これに従わないと法的なトラブルに発展することがあります。

このように、公正証書遺言に従わないことは法的なリスクや人間関係のトラブルを引き起こす可能性があるため、慎重に対応することが重要です。

公正証書遺言書の効力のまとめ

- 公正証書遺言書の効力は遺言者が亡くなったときから生じる

- 遺言者が生きている間は遺言書の内容は効力を持たない

- 遺言書は遺言者の最後の意思を示すものである

- 公正証書遺言書は公証役場で保管されるため紛失の心配がない

- 公証人が法律的なチェックを行うため無効になるリスクが低い

- 遺留分は法定相続人に保障された最低限の取り分である

- 遺留分侵害額請求は相続開始後1年以内に行う必要がある

- 公正証書遺言に従わないと法的なトラブルが発生する可能性がある

- 遺言執行者が指定されている場合その内容を実行する義務がある

- 相続人全員の合意があれば遺産分割の内容を変更可能

- 遺言無効確認の訴えを起こすことができる

- 公正証書遺言でも相続人同士でもめることがある

\ 今すぐ無料で資料請求! /

参考

・生命保険毎月いくら払ってる知恵袋の全てを解説!年齢別保険料の実態

・生命保険いらない知恵袋: 5つの理由と判断のポイント

・生命保険入らない後悔知恵袋でわかる!未加入が招く3つのリスク

・生命保険入るべきか知恵袋で支持される正しい選び方とその根拠

・65歳以上生命保険必要か知恵袋で即解決!安心の保険選び