娘の嫁ぎ先の祖母が家族葬で亡くなったとき、「香典って出すべき?」「呼ばれてないけど、何かした方がいいの?」と悩みますよね。

最近は家族葬が増え、香典辞退や参列の制限も多くなっていて、対応に戸惑う方が本当に多いです。

この記事では、香典を出すべきかの判断基準から、金額の相場、辞退された場合の代替手段やマナーまで、具体的に解説していきます。

あなたの気持ちが自然に伝わるように、丁寧で失礼のない対応ができるようになりますよ。

ぜひ最後まで読んで、大切な場面で自信をもって行動できるようになってくださいね。

娘の嫁ぎ先の祖母が家族葬で亡くなった時の香典マナー

娘の嫁ぎ先の祖母が家族葬で亡くなった時の香典マナーについてお話しします。

それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

①香典を出すべきかどうか

まず、「香典を出すべきか?」という疑問ですが、結論から言うと「出すのが無難」です。

たとえ直接の親戚でなくても、娘さんがすでに嫁いでいて、その義理の祖母にあたる人が亡くなった場合には、社会的な常識として香典を包むケースが多いです。

ただし、これはあくまで「一般的な慣習」なので、地域や家庭によっては「親族以外は気を使わないでほしい」という場合もあります。

特に最近は「香典辞退」と記載された家族葬が増えていて、「お香典は不要です」というスタンスを明確にすることも少なくありません。

でもね、それでも「何か気持ちを伝えたい」という場合は、香典にこだわらず、別の形で想いを示す方法もあるんです。

②呼ばれていない場合の対応

家族葬に「呼ばれていない」場合、無理に香典を送るのは逆効果になることがあります。

家族葬は本当に身内だけで静かに行いたいという思いが込められていることが多く、そこに外部からの気遣いが入ると「かえって負担になる」こともあるんですよ。

なので、呼ばれていないときは、まずは娘さん経由で「ご家族の意向」を確認するのがベストです。

「ご家族で静かに送りたいそうだから、今回は辞退してね」と言われたら、それを尊重しましょう。

とはいえ、感謝やお悔やみの気持ちは伝えたいですよね。そういうときは後述の「代替手段」でフォローしましょう。

③香典を辞退されたときのマナー

香典辞退と明記されている場合、それに従うのがマナーです。

無理に香典を送ってしまうと、「気持ちはありがたいけれど、対応が面倒」と思わせてしまうこともあります。

ただし、何もせずというのも気が引けますよね。そんな時は、お線香やお花、手紙を送るのがスマートです。

形式的ではなく、「生前はお世話になりました」という気持ちを言葉にして添えるだけでも、十分伝わります。

香典は断っていても、「気持ちはありがたい」と思ってもらえるので、そこに無理のない範囲で心を込めましょう。

④贈る場合の渡し方

香典を贈ると決めた場合、渡し方には少し気をつけましょう。

まず、郵送する場合は現金書留を使用します。間違っても普通郵便で送ってはいけません。これはマナー違反になってしまいます。

また、渡すタイミングも重要です。参列しない場合は、葬儀の前に届くようにするか、後日落ち着いたタイミングで手渡しするのが良いですね。

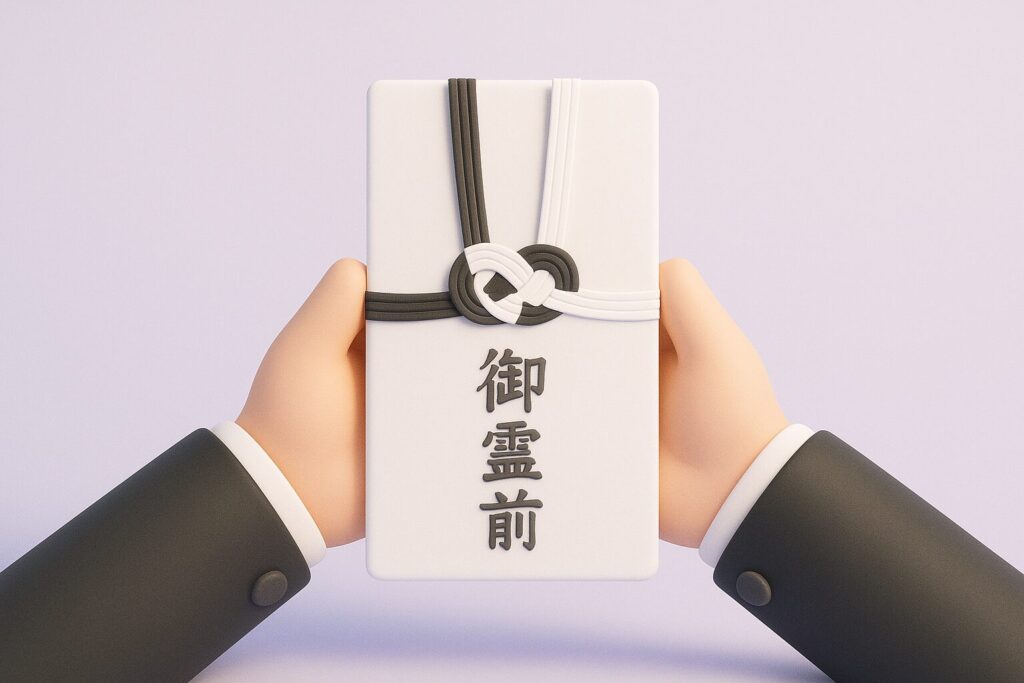

表書きには「御霊前」または「御仏前」と記載しますが、宗派によっては異なるので、できれば事前に確認してくださいね。

ちなみに、娘さんに託して渡してもらうのも自然な流れです。その場合は封筒の中に「〇〇(あなたの名前)より」と一筆添えておくと丁寧ですよ。

香典の相場と適切な金額の目安

香典の相場と適切な金額の目安について解説していきます。

それでは、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

①関係性別の香典相場

香典の金額って、実は「どれくらいの関係性か」でだいぶ変わってくるんですよ。

例えば、実の祖父母なら1万円〜3万円程度が相場です。だけど、娘の嫁ぎ先の祖母という関係になると、だいたい5,000円〜1万円が一般的とされています。

このあたりは「遠すぎず、近すぎず」って感じですよね。あまり高額すぎると相手も気を使ってしまいますし、少なすぎると「礼儀知らず」と思われる可能性も。

また、親戚付き合いの深さにもよります。普段から何度も会っているとか、結婚式でとてもお世話になったという場合は、少し多めでもいいかもしれません。

関係性に応じた金額にすることが、お互いに気持ちの良いやりとりにつながりますよ。

②家族葬の場合の相場感

家族葬って聞くと、「香典ってそもそも出すものなの?」って思いますよね。

家族葬は、ごく限られた身内だけでおこなう小規模な葬儀なので、一般的には「香典辞退」が多く見られます。

でも、辞退されていなければ、5,000円〜1万円程度がちょうどいいラインです。

たとえば親族間の家族葬であっても、呼ばれて参列する場合には、周囲と金額のバランスを取ることが大切。

あと、香典を包む時の「のし袋」や「袱紗(ふくさ)」にも注意が必要ですよ。水引の色や表書きを間違えると、いくら金額が適正でもマナー違反になっちゃうんです。

③高すぎ・低すぎは失礼になる理由

香典は「多ければ良い」というわけではないんです。これ、意外と知られてないかもしれません。

高額すぎる香典は「見返りを期待してるのでは?」と誤解されたり、「かえって迷惑」と思われてしまうこともあります。

逆に、あまりにも少ないと「この程度の関係だったのか」と失礼に受け取られる可能性も。

お金ってすごくセンシティブなものだから、適切なラインを守ることが大切なんですよ。

気持ちを表すものだからこそ、「ちょうどいい金額」で包むのが一番スマートです。

④金額で迷ったときの判断基準

どうしても金額で迷ってしまうときってありますよね。

そんなときは、「周囲の親族にさりげなく聞く」「娘に義理の家の方針を聞いてもらう」など、事前の確認が一番安心です。

また、一般的な金額の目安として「自分と故人の距離感」をベースに考えるのもアリです。

たとえば、「顔を合わせたのは数回」「結婚式でお世話になった」などの具体的な思い出があるなら、1万円くらいが妥当です。

ちなみに、奇数(5千円、1万円)の金額が好まれます。偶数(特に2万や4万)は避けた方が無難です。「割れる=縁が切れる」とも言われますからね。

香典を辞退された場合の代替手段

香典を辞退された場合の代替手段についてお伝えします。

それでは順番に解説していきますね。

①お線香やお花を贈る

香典を辞退された場合、代わりに「お線香」や「お花」を贈るのはとても一般的で、気持ちが伝わりやすい方法です。

お線香は「心静かに故人を偲ぶ」という意味が込められていて、相手の宗派を問わず比較的無難な選択肢とされています。

ただし、香りが強すぎるものは避けたほうが無難です。贈る相手が高齢の場合、強い香りは苦手なこともありますし、お花屋さんなどで「お供え用の控えめな香りのものを」とお願いするといいですよ。

また、お花は白を基調にした洋花のアレンジメントが一般的。菊やユリ、カーネーションなどが使われることが多いです。

宅配で送る場合には、先方の都合に配慮して、葬儀後数日してから届くように手配すると親切ですね。

②手紙を添えるのが丁寧

「もの」だけじゃなくて、「言葉」も大切なんですよ。

香典や供物を送る場合、あるいは辞退されていても何かしら気持ちを伝えたいときには、手紙を添えることで、より丁寧な印象になります。

内容としては、形式ばった弔辞ではなく、「お世話になりました」「あたたかい方でしたね」といった、あなたの素直な気持ちを綴るのが一番です。

長々と書く必要はありません。2〜3行でも、気持ちが込められていれば充分ですよ。

文章に自信がない場合は、ネットに例文もたくさんあるので、それを参考にして自分の言葉にアレンジしてみてくださいね。

③供物を贈るときの注意点

供物(くもつ)を送る場合は、いくつかのマナーがありますので要注意です。

まず、供物としては「果物」「お菓子」「お花」「線香」などが一般的ですが、贈るタイミングによっては「迷惑」になることも。

例えば、生ものや日持ちしないお菓子を大量に贈ると、相手に処理の負担をかけてしまいます。だからこそ、保存が効いて分けやすいお菓子などが喜ばれますよ。

また、宗派によっては供物のルールがある場合も。仏式でも浄土真宗では「御霊前」ではなく「御仏前」を使うように、贈り物にも気を配るのが大人のマナーです。

贈る際は、必ず「喪家の意向」を確認するか、事前に娘さん経由で聞いておくと安心ですね。

④何もしないのはアリなのか

「香典は辞退」「葬儀には呼ばれていない」「供物も遠慮してほしい」といった場合、「何もしないのって、アリなの?」と気になりますよね。

答えは、「アリ」です。

最近の家族葬では、「本当に身内だけで静かに見送りたい」「負担をかけたくない」という理由で、外部の人の対応を一切辞退するケースが増えています。

そういった場合は、無理に行動するよりも、「気持ちだけ、心の中で手を合わせる」というスタンスのほうが、逆に誠実だったりします。

後日、タイミングを見て娘さんに「何か手伝えることがあれば言ってね」「落ち着いたらお線香あげさせてね」といった声がけをするだけでも、十分な気持ちの表現になりますよ。

家族葬で参列しない場合の対応マナー

家族葬で参列しない場合の対応マナーについて解説します。

それでは、参列しない場合でもできる丁寧な対応を見ていきましょう。

①弔電を送るのは有効

家族葬に参列しない場合、「弔電(ちょうでん)」を送るというのは、とても丁寧で礼儀正しい対応になります。

弔電はNTTやインターネットのサービスを利用して簡単に送れますし、葬儀の会場に直接届けることもできます。

文面はあまり堅苦しくなくても大丈夫です。「生前はお世話になりました」「心よりご冥福をお祈りします」といった一般的な表現でOKですよ。

弔電を送ることで、「参列はできないけれど、心からお悔やみを申し上げている」という気持ちが伝わります。

また、香典の代わりとしても十分な気持ちの表現になりますので、無理に何かを送るよりもスマートです。

②電話や訪問は控えるべきか

家族葬を行っている最中や直後に、「電話」や「訪問」をするのは、できれば控えた方が無難です。

というのも、遺族は精神的にも身体的にもとても疲れていて、電話に出る余裕がなかったり、誰かが来ることで気を遣わせてしまう場合もあるからです。

どうしても何か伝えたい場合は、留守番電話やLINE、メールなど、相手が好きなタイミングで確認できる方法にしておきましょう。

突然訪問するのは避け、「落ち着いたら改めてご挨拶に伺いたい」と伝えるのが礼儀ですね。

気遣いが伝わる対応を心がけることが、逆に感謝されることにもつながりますよ。

③後日のお悔やみ訪問のタイミング

参列できなかったけど、やはり直接お悔やみを伝えたい…そう思う方も多いですよね。

その場合は、葬儀から少なくとも1週間〜10日ほど経ってからがベストタイミングです。

遺族も少し落ち着いて、来客に対応できる余裕が出てくる頃だからです。

訪問する際には、事前に連絡をして「お伺いしても大丈夫かどうか」を確認しましょう。

香典や手土産、お線香などを持参してもよいですが、やはり「気持ち重視」で、無理のない範囲で構いません。

④気をつけたい服装や言動

家族葬で参列しないからといっても、後日お悔やみを伝えに行く際には、「服装や言葉づかい」にもマナーがあります。

服装は喪服でなくても構いませんが、派手すぎない地味な色合いの平服(黒・紺・グレー系)を選びましょう。

言葉づかいも、「亡くなる」「死ぬ」といった直接的な表現ではなく、「ご逝去」「お亡くなりになった」などの丁寧な言い回しを使うのがマナーです。

また、「なぜ呼んでくれなかったのか?」といったような、気持ちを逆なでするような言葉は絶対にNGです。

「心よりご冥福をお祈りします」「ご家族の皆さまもご自愛ください」といった、穏やかな声かけが、相手の心を癒す一言になりますよ。

トラブルを避けるために知っておきたい注意点

トラブルを避けるために知っておきたい注意点を整理しておきましょう。

この章では、香典や弔意を示すときに気をつけたいポイントをお伝えします。

①嫁ぎ先との関係性を尊重する

香典やお悔やみのマナーで一番大切なのは、「嫁ぎ先との関係性を尊重する」ことです。

いくら気持ちがあっても、相手にとって「過剰な配慮」に映ってしまうと、かえって気まずくなってしまうこともあるんですよ。

たとえば、娘さんの義理の実家とはあまり深い付き合いがないのに、高額な香典や贈り物を送ってしまうと、「なんでこんなに?」と驚かれてしまうかも。

逆に、距離が近く親密な関係なら、何もしない方が気まずい空気になる場合もあります。

だからこそ、関係性に応じた「ちょうどいい距離感」で対応するのが大事です。

②香典辞退は「本音と建前」を見極める

最近よくあるのが、「香典はご辞退します」という文言。でも、ここに「本音と建前」が隠れてることもあるんです。

本当は「お気遣いなく」という意味で書いてあるけど、「全く何もされないと少し寂しい」と感じる方もいたりして。

こういった時には、香典ではなく「手紙」や「お花」などでそっと気持ちを添えるのがベストな方法です。

辞退の言葉を鵜呑みにするのではなく、その背景にある相手の意図や文化的な慣習を読む力が大切なんですよね。

とはいえ、やりすぎないことが第一。あくまでも「さりげなく」が鉄則です。

③地域や宗教による違いに注意

実は、香典マナーって地域差がかなりあるんです。

たとえば、関東では「御霊前」を使うけど、関西では「御仏前」を好む地域もあります。

また、浄土真宗では「御霊前」は使わないのが一般的だったりと、宗派によっても違いがあるんですよ。

この違いを知らずに送ってしまうと、善意のつもりが「非常識」と受け取られるケースもあるので要注意。

迷ったら、娘さんに「宗派や地域の慣習」をさりげなく聞いてもらうのが無難ですね。

④本人でなく娘経由での対応もOK

「自分が直接送ったり連絡するのはどうかな?」と悩んだ場合、無理に表に出なくても大丈夫。

むしろ、娘さん経由で気持ちを伝えてもらう方が自然な流れだったりします。

たとえば、「お母さんが、お祖母様のことすごく気にかけてたよ」と娘さんから義実家に伝えてもらうだけでも、ちゃんと気持ちは届きます。

また、香典やお供えを持たせてもらって、娘がそっと渡すという形も、よくあるスタイルです。

表立って出るよりも、ひとつ下がって対応することで、相手にも気を使わせずに済むんですよ。

まとめ|娘の嫁ぎ先の祖母が亡くなったときの香典対応

娘の嫁ぎ先の祖母が亡くなったとき、「香典をどうするべきか」は非常に繊細な問題です。

香典は「出すのがマナー」とされる場面が多い一方で、家族葬では「辞退」の意思が明確に示されることもあります。

その場合は無理をせず、手紙やお線香など、心を込めた別の方法で気持ちを届けることが大切です。

また、関係性や地域性、宗教上の違いにも注意を払いながら、相手にとって負担にならない自然なかたちでの対応が求められます。

あなたのやさしい心遣いが、きっと相手にも届くはずです。

マナーについてもっと詳しく知りたい方は、下記の公式情報もあわせて参考にしてみてくださいね。

参考

・お墓の引っ越し(改葬)の手順と費用|必要な書類も詳しく解説|公営・民営・寺院墓地の違いとは?

・墓石に刻む文字の意味と選び方|名前以外に刻むべきものとは?