お焚き上げを検討している際に、お焚き上げ料についての情報は欠かせません。お焚き上げ料の相場は依頼する神社やお寺によって異なり、一般的に3,000円から10,000円程度が目安です。

また、お守りやお札のお焚き上げについても、料金や手順を理解しておくことが重要です。

本記事では、お焚き上げ料の封筒と表書きのポイントや、お寺でのお布施の目安、さらにどんど焼きの費用との違いなど、知っておくべきマナーや注意点を詳しく解説します。適切な準備をして、心を込めた供養を行いましょう。

- お焚き上げ料の相場や費用の目安を理解できる

- 封筒の表書きや準備方法についての正しい手順を知ることができる

- 神社やお寺でのお焚き上げ料の違いとマナーを把握できる

- 無料サービスと有料サービスの違いと選び方がわかる

コンサルタント @KAZU

コンサルタント @KAZUお焚き上げを考える際は、費用や準備方法をしっかり確認し、適切な手続きを行うことが大切です。特に、封筒の表書きやお布施の金額は、依頼先によって異なるため、事前に問い合わせておくと安心です。また時間がない方には、箱に詰めて送るだけで由緒ある神社で人形が供養できる『みんなのお焚き上げ』も便利です。心を込めた供養ができるよう、正しい情報をもとに準備を進めましょう。

お焚き上げ料の相場と準備方法

\ 心を込めた供養が簡単に!お焚き上げキットを今すぐ購入 /

お焚き上げ料の相場と封筒の表書き方法

お焚き上げを依頼する際のお焚き上げ料の相場は、一般的に3,000円から10,000円程度です。この金額は、依頼する神社やお寺の規模や地域によって異なるため、事前に問い合わせて確認することが重要です。

また、特別な祈祷を依頼する場合や、大型の仏具をお焚き上げする際には、追加料金が発生することもあります。

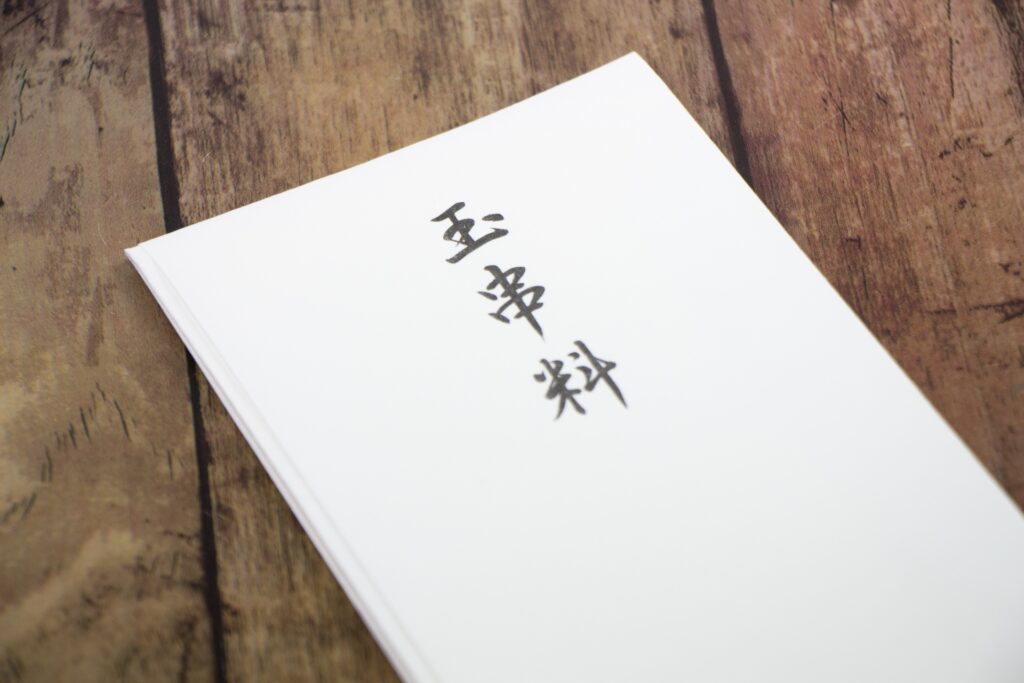

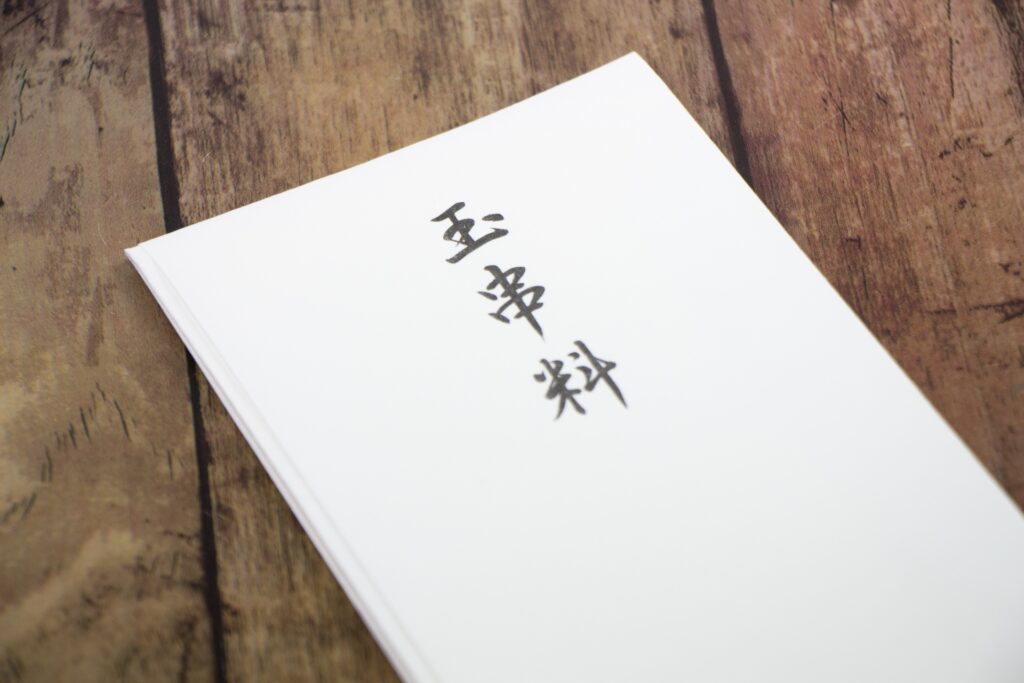

次に、封筒の表書き方法について説明します。お焚き上げ料を包む際には、白無地の封筒を使用します。表書きには、神社の場合は「玉串料」または「御焚上料」、お寺の場合は「御布施」と書くのが一般的です。

封筒の裏側には、自分の名前を書いておきましょう。

この表書きは、宗教や地域によって異なる場合がありますので、心配な場合は事前に確認すると安心です。表書きが適切であれば、礼儀を尽くした形でお焚き上げを依頼できます。

お焚き上げ料の封筒と表書きのポイント

お焚き上げ料の封筒を準備する際には、無地の白封筒を使用するのが一般的です。封筒の選び方は、シンプルで目立たないものが好まれます。

封筒に印字されたデザインや文字が入っているものは避け、あくまで無地のものを選ぶことがポイントです。

次に、表書きのポイントについて説明します。神社でのお焚き上げ料の場合、表書きには「玉串料」または「御焚上料」と記入し、お寺の場合は「御布施」と記載します。

これにより、依頼先に適した表書きをすることができます。書く際には、黒の墨を使って丁寧に書くことが重要です。

封筒の裏面には、自分の名前をフルネームで書いておきましょう。また、封筒の口はのりで封をしないことがマナーとされています。封筒の中にお金を入れる際は、新札を使う必要はなく、通常のお札で大丈夫です。

これらのポイントを押さえておけば、礼儀をわきまえた形でお焚き上げを依頼できるでしょう。正しい手順でお焚き上げを行うことが、感謝の気持ちを伝えるための一歩です。

お守りやお札のお焚き上げ料金を解説

お守りやお札のお焚き上げ料金は、依頼する神社やお寺によって異なりますが、一般的には500円から3,000円程度が相場です。これらの料金は、神社やお寺が提示している「玉串料」や「御焚上料」として支払うことが一般的です。

特に、正月のどんど焼きや年末年始の期間中には、多くの神社でお守りやお札のお焚き上げが行われています。

お守りやお札をお焚き上げする際、特に年末年始の混雑する時期は料金が無料になる場合もありますが、基本的には「お気持ち」でお賽銭箱に納める形が一般的です。

また、お焚き上げ料が必要な場合は、封筒に入れて奉納することが礼儀です。

さらに、遠方の神社やお寺に郵送で依頼する場合には、別途送料が発生することがあります。郵送での受付を希望する場合は、事前に確認しておくと良いでしょう。

これらの情報を把握することで、適切な形でお守りやお札をお焚き上げできるでしょう。

お寺のお焚き上げ料とお布施の目安

お寺でのお焚き上げ料は、3,000円から10,000円が相場となっていますが、内容や規模によって異なります。

特に仏壇や位牌、遺品のように大きなものをお焚き上げする場合は、10,000円から30,000円程度の費用がかかることもあります。

これらの料金は、お寺の運営費や儀式にかかる費用として支払われるため、適切な額を考慮することが重要です。

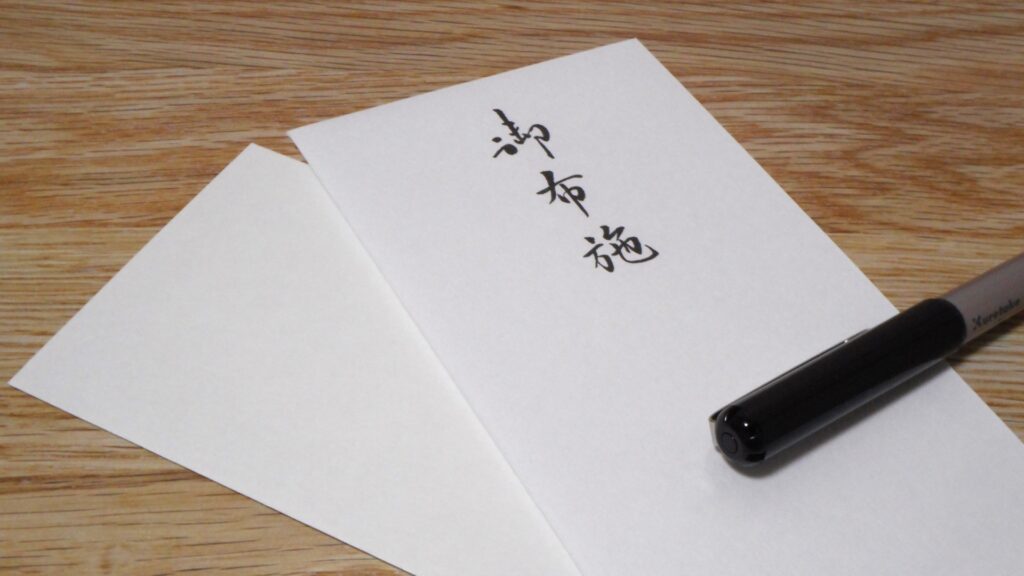

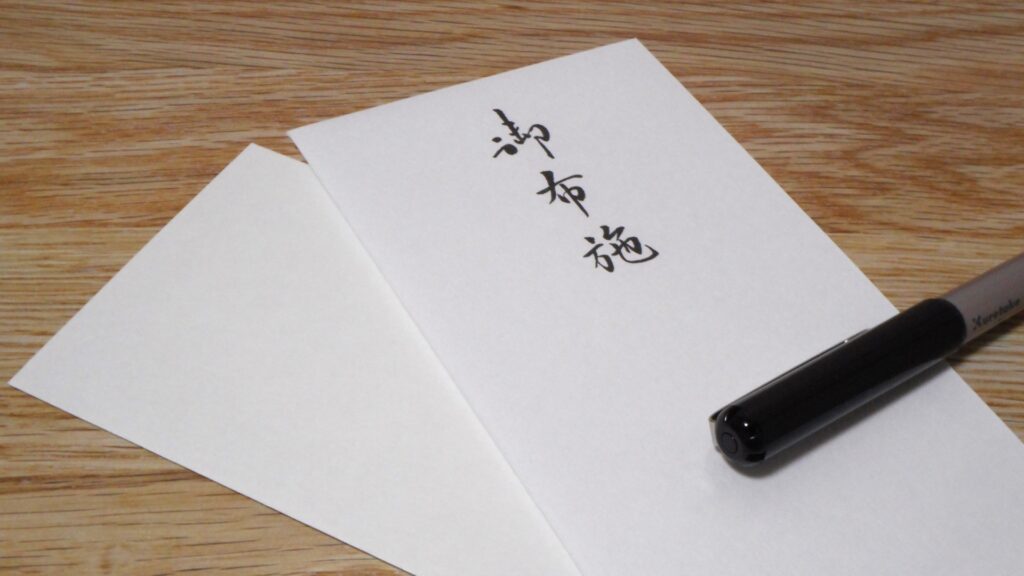

また、お布施として納める金額には特定の決まりはありませんが、一般的にはお焚き上げ料に加えて数千円から1万円程度が目安とされています。お布施の表書きには「御布施」と書き、無地の白封筒に包んでお渡しするのが礼儀です。

お寺によっては、お焚き上げ料とお布施を一緒に包んで渡すことも可能です。その際、表書きの内容や封筒の使い方については、お寺に直接確認することをおすすめします。

このように、適切な金額と礼儀をもってお焚き上げを依頼することで、心からの供養ができます。

お焚き上げ料は無料?神社での費用相場

お焚き上げ料が無料であるかどうかは、神社や行事によって異なります。例えば、正月のどんど焼きなどの特定の行事では、無料でお焚き上げを受け付けている神社もあります。

このような場合、利用者は「お気持ち」としてお賽銭を納めるだけで済むことが多いです。

しかし、通常の時期に神社でお焚き上げを依頼する場合は、一般的に3,000円から10,000円程度の玉串料が必要になることが一般的です。これは、お守りやお札の処分にかかる費用として神社に納めるものです。

また、神社によっては、特別な祈祷や儀式を伴うお焚き上げを行うことがあり、その場合は追加の費用がかかることもあります。具体的な料金は、依頼する神社に直接問い合わせるのが確実です。

このように、無料で対応してもらえる場合もありますが、基本的には費用が発生すると考えておくと良いでしょう。

どんど焼きの費用とお焚き上げの違い

どんど焼きは、正月飾りや古いお札・お守りなどを焚き上げる日本の伝統行事で、多くの神社で年明けに行われます。どんど焼きの費用は、基本的に無料か、もしくは「お気持ち」としてお賽銭を納める形式が一般的です。

この行事では、地域の多くの人々が一緒に参加し、共同で供養を行います。

一方、通常のお焚き上げは、特定の行事に限らず神社やお寺で個別に依頼するものです。この場合、費用は依頼内容に応じて発生し、500円から3,000円が相場とされています。

お焚き上げは、故人の遺品や特別な品物を供養するために個別に行うことが多く、どんど焼きとはその目的や方法が異なります。

どんど焼きは広く参加者を募る行事であるのに対し、通常のお焚き上げは個別の依頼が中心であるため、費用の扱いや目的が異なる点に注意が必要です。それぞれの行事や儀式の意味を理解して、適切な選択をすることが大切です。

お焚き上げ料の相場に関する注意点と手順

\ 心を込めた供養が簡単に!お焚き上げキットを今すぐ購入 /

お焚き上げ料の表書きマナーと注意点

お焚き上げ料を渡す際の表書きマナーは、宗教や場所により多少異なりますが、基本的なルールを押さえておくと安心です。まず、封筒は無地のものを使用し、白い封筒が一般的です。水引がついていないものが推奨されます。

表書きには、神社の場合は「御焚上料」、お寺の場合は「御布施」や「御焚上料」と書くのが一般的です。いずれも縦書きが基本となります。また、表書きの下には自分の名前を記入しますが、この際も縦書きで書きます。

注意点としては、金額を直接書かないことや、封筒に入れる金額は丁寧に用意することです。お金は新札ではなく、少し折り目のあるものが良いとされています。

また、封筒の中にはお金を裸で入れるのではなく、白い内袋に包むことが推奨されます。

このように、お焚き上げ料を渡す際にはマナーを守り、丁寧に対応することが大切です。適切な表書きと注意点を押さえて、気持ち良く供養を依頼しましょう。

お焚き上げ代金の目安と封筒の書き方

お焚き上げ代金の目安は、依頼する場所や対象物によって異なります。一般的に、神社やお寺での個別のお焚き上げでは、一般的に3,000円から10,000円程度です。が相場とされています。

ただし、特別な供養や大きな仏具を対象とする場合には、1万円以上の費用がかかることもあります。

封筒の書き方については、白無地の封筒を使用し、表書きに「御焚上料」または「御布施」と記入します。表書きは縦書きで書くのが一般的で、表書きの下に自分のフルネームを記入します。

これにより、丁寧で正式な印象を与えることができます。

封筒にお金を入れる際は、内袋を用意し、その中にお金を入れてから封筒に納めるのが望ましいです。また、新札は避け、少し使用感のある紙幣を用いると良いでしょう。

金額に関しては、あまり小銭を使用せず、紙幣で用意することがマナーです。

このように、適切な金額の用意と封筒の書き方に気を配ることで、お焚き上げをスムーズに依頼することができます。

神社でのお焚き上げ料金の相場と手順

神社でのお焚き上げ料金の相場は、一般的に3,000円から10,000円程度です。ただし、神社によっては無料で受け付けている場合もあります。

特に正月明けに行われる「どんど焼き」などの行事の際には、気持ち程度の賽銭(さいせん)を納めるだけで対応してくれることが多いです。

手順としては、まず、神社に直接訪問し、受付でお焚き上げを依頼します。お焚き上げをお願いする際には、事前にその神社が対応しているか確認することをおすすめします。

電話や公式サイトで事前に問い合わせると、スムーズに手続きを進められます。

また、神社によっては郵送でのお焚き上げを受け付けているところもあります。この場合は、専用の申込用紙に必要事項を記入し、対象物と一緒に送付します。

送付する際の送料は自己負担となりますが、忙しい方や遠方の方には便利な方法です。

お焚き上げを依頼する際には、丁寧に封筒に包み、「御焚上料」と表書きしてから渡すことがマナーです。料金の目安や手順を知っておくことで、スムーズに神社でのお焚き上げを依頼できるでしょう。

\ 心を込めた供養が簡単に!お焚き上げキットを今すぐ購入 /

お焚き上げ料の相場とお寺での準備方法

お寺でのお焚き上げ料の相場は、一般的に3,000円から10,000円程度が一般的です。特に、仏壇や位牌などの大きな物品を供養する場合、金額が高くなることがあります。

お寺によっては、供養の際にお布施として渡す場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。

準備方法として、まずお寺に連絡を取り、お焚き上げの依頼が可能かどうか確認します。依頼が可能な場合、訪問日や時間を調整します。大きな物品を供養する場合は、運搬方法も事前に確認しておくと良いでしょう。

次に、封筒を用意し、表書きに「御焚上料」または「御布施」と記入します。表書きは縦書きで書くのが一般的で、下に自分の名前を記入します。封筒にお金を入れる際は、内袋に包み、丁寧に封をします。

お焚き上げ当日は、お寺に訪問し、依頼内容を確認してから封筒をお渡しします。お寺によっては、供養の際に立ち会うことができる場合もありますので、希望があれば事前に確認しておくと良いでしょう。

このように、お焚き上げ料の相場と準備方法を把握しておくことで、心を込めた供養ができるでしょう。

お守りのお焚き上げ料と封筒の準備法

お守りをお焚き上げする際のお焚き上げ料は、神社によって異なりますが、500円から1,000円程度が一般的です。ただし、正月明けなどの特定の時期には無料で受け付けている神社もあります。

そのため、事前に神社に問い合わせて確認することをおすすめします。

封筒の準備についてですが、お焚き上げ料をお納めする際は、白い無地の封筒を使用するのが一般的です。表書きには「御焚上料」と書き、封筒の下部には自分の名前を記入します。

封筒にお金を入れるときは、できるだけ新しいお札を使い、丁寧に扱いましょう。

さらに、封筒に包む際のポイントとして、封筒に糊をつけてしっかりと封をすることも重要です。封筒に包んだ後は、神社の受付で直接手渡しするのがマナーです。

これらの準備をしっかり行うことで、心を込めた供養ができるでしょう。

お焚き上げ料の相場と無料サービスの違い

お焚き上げ料の相場は、一般的に3,000円から10,000円程度です。ですが、これは神社やお寺によって異なります。特に、大きな仏壇や大量の遺品をお焚き上げする場合は、料金が上がることもあります。

一方、正月明けなどの特定の時期に行われる「どんど焼き」などの行事では、無料でお焚き上げをしてもらえることが多いです。

無料サービスと有料サービスの違いについては、提供される内容と範囲が異なることが挙げられます。

無料のお焚き上げでは、お守りやお札といった小さな物が対象になることが多く、特定の時期や場所でのみ対応している場合がほとんどです。また、無料であるために、供養の際に立ち会えないこともあります。

一方、有料のお焚き上げサービスでは、個別に供養を依頼できることが多く、丁寧に取り扱ってもらえるという安心感があります。

さらに、特別な読経や祈祷が行われることもあり、供養にしっかりと時間をかけてもらえる点が大きな違いです。

これらの違いを理解して、自分の状況や希望に合った方法を選ぶことが大切です。無料サービスが適している場合もありますが、心を込めた供養を望むならば、有料サービスを検討する価値があります。

お焚き上げ料の支払い方法とタイミング

お焚き上げ料の支払い方法は、主に現金を封筒に入れて神社やお寺に直接渡す形が一般的です。封筒は白い無地のものを使い、表書きには「御焚上料」や「玉串料」と書きます。

封筒の下部には、依頼者の名前を丁寧に書き添えましょう。

支払いのタイミングは、お焚き上げを依頼する際に、神社やお寺の受付で手渡すのが通例です。多くの神社やお寺では、お焚き上げを依頼する際にその場で料金を渡すことを求められます。

ただし、一部の神社やお寺では、後日支払う場合や、郵送での受付が可能なところもあります。事前に問い合わせて確認することをおすすめします。

また、郵送でお焚き上げを依頼する場合、同封する封筒にお焚き上げ料を入れて一緒に送ります。郵送の際には、現金書留を使うのが安全です。

このように、支払い方法やタイミングは、神社やお寺の方針や手続きによって異なることがあります。確実にお焚き上げを行ってもらうためにも、事前に確認し、適切に準備を整えることが重要です。

\ 心を込めた供養が簡単に!お焚き上げキットを今すぐ購入 /

お焚き上げ料の相場のまとめ

- お焚き上げ料の相場は3,000円から10,000円程度である

- 封筒の表書きには、神社の場合「玉串料」または「御焚上料」と書く

- お寺の場合、封筒の表書きには「御布施」と書くのが一般的である

- お焚き上げ料を包む際は、白無地の封筒を使用する

- 封筒の裏側には、自分の名前をフルネームで記入する

- 封筒の口は糊で封をしないのがマナーとされる

- お守りやお札のお焚き上げ料金は500円から3,000円が相場である

- お寺での大きな物品のお焚き上げは、1万円以上かかる場合がある

- お焚き上げ料は、正月のどんど焼きなどでは無料の場合もある

- お焚き上げ料は現金で支払い、白封筒に包んで渡すのが通例である

- 神社やお寺によって料金や手順が異なるため、事前確認が重要である

- 封筒に包むお金は新札でなくてもよいが、丁寧に扱うことが求められる

参考

・みんなのお焚き上げ口コミ・評判と選ばれる5つの理由を詳しく解説

・お焚き上げ神社近くで写真やアルバムも対応する神社

・お焚き上げ料の相場とマナーを徹底解説!安心の供養準備

・人形供養引き取りサービスの選び方と簡単な依頼方法を解説

・人形供養してくれるお寺・神社の選び方とスムーズに供養するための手順