遺言書を作成することは、家族への思いやりを形にする大切な手段です。しかし、適切な遺言書を残さないと、後々の相続でトラブルが発生し、家族の絆が損なわれる可能性もあります。

この記事では、後悔しないための遺言書作成に必要な法的要件や種類、さらに記載すべき内容について詳しく解説します。

また、自分で作成する方法と専門家に依頼するメリットを比較し、最適な保管方法や書き換えのタイミングについても触れています。

- 遺言書の種類やそれぞれの特徴について理解できる

- 遺言書作成時の法的要件と注意点がわかる

- 自分で作成する方法と専門家に依頼するメリットの違いを把握できる

- 遺言書の保管方法や書き換えのタイミングを理解できる

後悔しないための遺言書作成の基本知識

\ 家族の未来を守るため、今すぐ遺言書資料を準備しましょう。 /

遺言書の役割 – 家族への思いやりとしての重要性

遺言書の役割は、家族への思いやりを形にする重要な手段です。

遺言書を作成することで、遺産分割における不公平感やトラブルを未然に防ぐことができます。具体的には、財産をどのように分配するかを自分の意志で明確に示すことで、家族間の相続争いを避けることができるのです。

なぜなら、遺言書がない場合、法律に基づいて相続が進められますが、家族の意向やそれぞれの状況が十分に反映されないことがあります。このため、個別の配慮ができる遺言書を作成することは、家族の未来を守るために非常に有効です。

例えば、長男が親の介護を長年続けてきた場合、遺言書があれば他の家族にも公平な形でその感謝の気持ちを示すことができます。これによって、親の遺産に関する不満や誤解を防ぎ、家族の絆を保つことができるでしょう。

まとめると、遺言書は、家族を思いやる気持ちを形にする手段であり、後悔のない相続を実現するために欠かせません。遺言書を通じて、家族に自分の考えを伝え、将来の不安を解消することができます。

遺言書の種類 – 自筆証書、公正証書、秘密証書の違い

遺言書には主に自筆証書、公正証書、秘密証書の3つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選ぶことが大切です。

自筆証書は、自分で書く遺言書です。費用がかからず、手軽に作成できますが、書き方や保管に注意が必要です。形式が正しくなければ無効になってしまうリスクがあります。また、紛失や改ざんのリスクも考えられます。

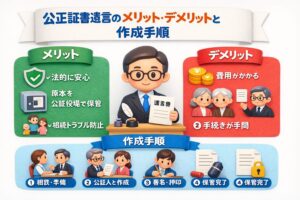

公正証書は、公証人が作成する遺言書で、信頼性が高いです。公証人役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がなく、相続手続きもスムーズに進みます。ただし、作成には費用がかかります。

秘密証書は、内容を第三者に知られたくない場合に有効です。遺言書を公証人が預かりますが、内容は確認されません。保管の安全性は高いですが、自筆証書同様に形式に不備があると無効になる可能性があります。

これらの違いを理解し、状況に応じて最適な遺言書を選ぶことが大切です。

遺言書を作成する際の法的要件

遺言書を作成するには、いくつかの法的要件を守る必要があります。これを怠ると、せっかく書いた遺言書が無効になることもあります。

まず自筆証書遺言の場合は、遺言者自身が全文を自筆で書かなければなりません。内容をパソコンで入力したり、他人に代筆させることはできません。

次に、日付を明確に記載することが求められます。「○月吉日」といった曖昧な表現では無効になってしまうため、年月日をしっかり書くことが重要です。

さらに、署名と押印も必要です。署名が自筆でない場合や押印がない場合、その遺言書は法的効力を持ちません。また、押印には認印でも問題ありませんが、実印を使う方が望ましいです。

そしてもう一つ重要なのが訂正の方法です。訂正が必要な場合、ただ二重線で消すだけではなく、その箇所に署名と押印を加えるなど、法律で定められた方法で訂正を行うことが求められます。

これらの要件を守ることで、遺言書が法的に有効なものとして認められるため、慎重に作成しましょう。

遺言書に記載すべき内容とは?

遺言書に記載すべき内容をきちんと理解しておくことが、後悔しないための遺言作成には欠かせません。

まず、最も重要なのは誰にどの財産を渡すかを明確に記載することです。相続人が複数いる場合、それぞれに何を相続させるのかを具体的に示すことで、相続トラブルを防ぐことができます。

次に、遺言執行者の指定も大切です。遺言の内容を実行してくれる人を決めておくことで、手続きがスムーズに進むようになります。特に財産が多い場合や複雑な相続が予想される場合は、信頼できる弁護士や専門家を指定するのがおすすめです。

さらに、遺言書には感謝の気持ちやメッセージを記載することも可能です。法的な効力はありませんが、家族への感謝や遺言の意図を説明することで、相続に対する理解を深めてもらうことができ、感情的な対立を避ける助けになることもあります。

また、日付と署名は必ず記載する必要があります。これがないと、遺言書そのものが無効になる可能性があるので、忘れずに書きましょう。

最終的には、内容が具体的であり、家族が理解しやすい分かりやすい遺言書を作ることが、後悔しない相続を実現するためのカギです。

遺言書作成の流れとステップ

遺言書を作成するには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、遺言書作成の基本的な流れをわかりやすく解説します。

まず最初に行うべきは、財産の把握です。自分が持っている不動産、預金、株式などを整理し、それぞれの価値を把握しておきます。これが遺言内容を明確にするための土台となります。

次に、相続人の確認です。誰にどの財産を残すのか、具体的に考える必要があります。ここで注意したいのが、法定相続人以外にも財産を譲りたい人がいる場合、その人をしっかり明記しておくことです。

その後、遺言書の形式を選ぶステップに移ります。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれに特徴があります。自分に合った形式を選びましょう。

遺言書の内容を決めたら、正しい形式で作成します。例えば、自筆証書遺言の場合は全て自筆で書く必要があり、日付や署名を忘れてはいけません。公正証書遺言では、公証人の立ち会いが必要です。

最後に、作成した遺言書は適切に保管します。保管方法については次の見出しで詳しく説明しますが、この保管がしっかりしていないと遺言書が無効になってしまうこともあります。

これらのステップを踏むことで、遺言書は法的に有効なものとなり、後悔のない相続手続きを実現できます。

遺言書の保管方法 – 信頼できる方法を選ぶ

遺言書を作成した後は、どのように保管するかが非常に重要です。正しく保管されていないと、相続時に見つからなかったり、偽造や紛失のリスクが高まります。

まず、自筆証書遺言の場合は自分で保管することが一般的ですが、この方法はリスクも伴います。遺言書をどこに保管したのか家族が知らなければ、せっかくの遺言書が無視される可能性があります。また、破損や紛失のリスクもあります。

このようなリスクを避けるため、2020年から始まった法務局の保管制度を利用するのも一つの方法です。法務局に遺言書を預けることで、紛失や改ざんの心配がなくなり、相続人が簡単に遺言書を確認できるようになります。

一方、公正証書遺言の場合は、公証人役場で原本を保管するため、特別な手続きを取る必要がありません。これにより、遺言書の有効性や保管に対する心配を軽減できます。

もし自宅で保管する場合は、金庫や防犯ボックスなど、信頼できる場所に保管することが大切です。また、信頼できる家族や弁護士などに保管場所を伝えておくことも重要です。

いずれの方法を選ぶにせよ、適切な保管を行うことで、遺言書の効果をしっかりと発揮させることができます。

後悔しないための遺言書作成のポイント

\ 家族の未来を守るため、今すぐ遺言書資料を準備しましょう。 /

自分で書く vs 専門家に依頼する – メリットとデメリット

遺言書を自分で書くか、それとも専門家に依頼するかは、多くの人が悩むポイントです。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分の状況に合わせて選ぶことが重要です。

自分で書くメリットは、まず費用がかからない点です。自筆証書遺言の場合、紙とペンさえあればすぐに作成でき、特別な手数料は必要ありません。また、自分のペースで好きなときに書き直しができるのも利点です。

一方で、デメリットとしては法的な不備が発生しやすいことが挙げられます。法律で定められた形式を守らないと、遺言書が無効になってしまう可能性が高いです。また、保管方法に不安がある場合、紛失や改ざんのリスクも伴います。

次に、専門家に依頼するメリットは法的な確実性です。弁護士や公証人に依頼すれば、法律に基づいた正しい遺言書を作成できるため、無効になるリスクがほぼありません。また、相続手続きがスムーズに進む可能性も高くなります。

しかし、専門家に依頼する場合、費用が発生するのがデメリットです。特に公正証書遺言の場合、公証人に支払う手数料や証人の手配費用がかかるため、数万円から十数万円の費用を見込む必要があります。

結論として、費用を抑えたい場合は自分で作成する方法が向いていますが、法的に確実な遺言書を作成したい場合は、専門家に依頼するのがおすすめです。

遺言書の書き換えや更新のタイミング

遺言書は、一度作成したらそれで終わりではなく、状況に応じて書き換えや更新を行うことが大切です。では、どのようなタイミングで書き換えるべきかを見ていきましょう。

まず、家族構成に変化があった場合は、更新が必要です。例えば、結婚や離婚、子どもが生まれた場合などは、相続人が変わるため、遺言書の内容も変更する必要があります。

また、財産に変動があった場合も書き換えのタイミングです。新しく不動産を購入したり、預金が増減した場合などは、誰にどの財産を渡すのかを再度整理しましょう。

さらに、相続に関する法律が改正されたときも重要なタイミングです。法改正によって遺言書の内容が無効になったり、不利になったりすることを避けるため、専門家に相談して書き換えを検討しましょう。

遺言書の更新は、その都度必要な手続きを踏まえた上で行うことが大切です。たとえ些細な変化であっても、放置しておくと後々大きな問題になることがありますので、常に最新の状態を保つよう心がけましょう。

相続トラブルを防ぐための工夫

相続は、トラブルの原因になりやすい場面のひとつです。家族間のもめごとを防ぐためには、いくつかの工夫が必要です。

まず、遺言書を作成することが一番の防止策です。遺言書には、財産を誰にどのように分けるかを明確に記載します。これにより、相続人間の解釈の違いを防ぎ、トラブルを避けることができます。

次に、遺留分に配慮することが大切です。遺留分とは、法律で定められた最低限の相続分のことです。もし、この遺留分を無視した遺言書を作成すると、相続人が不満を持ち、結果として争いが生じる可能性が高まります。これを防ぐために、遺留分を考慮した遺言内容にすることが重要です。

さらに、事前の話し合いも効果的です。遺言書に記載されている内容について、事前に家族と話し合っておくことで、遺言書の内容が明らかになるときに驚きや不満を最小限に抑えられます。もちろん、全員の同意が得られれば、後々のトラブルを大きく減らすことができます。

最後に、遺言執行者を信頼できる第三者に任せることも考慮すべきです。遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する人のことです。専門家や弁護士などに依頼すれば、公正な立場で遺言の執行を行ってもらえ、家族間の対立を防ぐことができます。

これらの工夫を取り入れることで、相続時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

遺言書を作成しなかった場合のリスク

遺言書を作成しないことには、いくつかの重大なリスクがあります。これを理解しておくことで、遺言書作成の重要性がより明確になるでしょう。

まず、最も大きなリスクは、相続人間の争いが起こる可能性が高くなることです。遺言書がない場合、法定相続に従って財産が分配されます。しかし、法定相続分に納得できない相続人がいたり、特定の財産を巡って対立が生じたりすることがあります。これが大きな争いに発展すると、家族間の関係が崩壊する危険性すらあります。

さらに、法定相続分が自動的に適用されるため、財産の分配が自分の意向通りにならないことがリスクです。特定の家族に多くの財産を渡したいと考えていても、遺言書がない限り、その意思は反映されません。

また、遺言書がないことで、相続手続きが複雑になることもデメリットです。相続人全員の同意が得られない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要が出てきます。これにより、手続きが長引き、さらに費用がかさむ可能性があります。

結果として、遺言書がないことで家族に負担をかけてしまうことになります。遺言書を作成しておけば、こうしたリスクを避けることができ、家族への思いやりとしても重要な役割を果たすでしょう。

相続トラブルを防ぐための工夫

相続の際にトラブルが起きることは少なくありません。家族間での争いを避けるためには、いくつかの工夫をしておくことが重要です。

まずは遺言書をしっかり作成することです。遺言書がないと、相続人同士で話し合いがまとまらず、争いが起こりやすくなります。遺言書は相続の基本となるため、しっかりと内容を整理し、誰に何を残すかを明確にしておきましょう。

次に、遺言書の内容を家族と共有することも大切です。内容を事前に話し合っておくことで、家族間での誤解を防ぎ、遺産相続がスムーズに進む可能性が高まります。また、家族に遺留分を考慮した分配を伝えておけば、法律的に問題が生じるリスクも少なくなります。

さらに、遺言書を公正証書にしておくことも効果的です。自筆証書遺言と比べて、法的な手続きがしっかりしているため、トラブルを防ぐ信頼性が高まります。公正証書遺言は公証人が作成し、原本を保管してもらえるため、紛失や改ざんのリスクも低くなります。

最後に、相続人以外に信頼できる第三者を遺言執行者に指定することです。これにより、家族間の感情的な対立を避け、遺言書に従ってスムーズに相続を進めることができます。弁護士などの専門家を遺言執行者にすることで、手続きが公正に行われ、トラブルが未然に防げるでしょう。

これらの工夫を取り入れることで、相続トラブルを効果的に防ぎ、スムーズな遺産相続を実現できます。

遺言書作成時のよくある失敗と対策

遺言書を作成するときに、よくある失敗を避けることが大切です。失敗があると、せっかくの遺言書が無効になったり、相続人間でトラブルが発生する原因になります。

まず、最も多いのが形式のミスです。自筆証書遺言の場合、全文を自分の手で書かなければなりません。パソコンで作成したり、一部が手書きでないと、遺言書が無効になる可能性があります。また、日付や署名、押印が抜けていると、これも無効の原因になります。

次に、内容が曖昧なことも失敗の一つです。「すべての財産を子どもたちに分ける」といった漠然とした表現は、相続人間で解釈が異なり、争いの火種になりかねません。どの財産を誰にどのように分けるか、具体的に記載することが重要です。

また、遺留分を無視してしまうこともよくある失敗です。遺留分とは、相続人に法的に認められた最低限の相続分です。これを侵害すると、遺留分を請求する権利が発生し、結果としてトラブルにつながる可能性があります。遺言書を作成する際には、遺留分に配慮した内容にすることが重要です。

最後に、更新を怠ることも失敗の原因です。遺言書を作成した後、財産状況や家族構成が変わることはよくあります。そのため、定期的に遺言書の内容を見直し、必要に応じて書き換えることが大切です。

これらのよくある失敗を防ぐためには、専門家のアドバイスを受けながら、正確に作成・管理することが最も確実な方法です。

後悔しないための遺言書作成のまとめ

- 遺言書は家族への思いやりを形にする手段

- 遺言書がないと家族間で相続争いが発生しやすい

- 遺言書には財産の分配方法を明確に記載するべき

- 遺言書の種類には自筆証書、公正証書、秘密証書がある

- 自筆証書遺言は手軽だが無効リスクが高い

- 公正証書遺言は信頼性が高く、保管も安心できる

- 秘密証書遺言は内容を第三者に知られないが形式に注意が必要

- 法的要件を守らないと遺言書は無効になる可能性がある

- 遺言書には相続人の指定と財産の詳細を記載するべき

- 遺言書の保管方法は信頼性が重要で法務局の利用も可能

- 専門家に依頼すると法的な不備を防げるが費用がかかる

- 家族構成や財産の変動があれば遺言書を更新すべき

\ 家族の未来を守るため、今すぐ遺言書資料を準備しましょう。 /