「親の不動産、将来の相続どうしよう…」なんて、ご家族で頭を悩ませていませんか?終活・相続・不動産相続の専門家のカズです!

最近よく聞く「家族信託」って、なんだかスゴそうだけど、実は危険なのかな?とか、兄弟トラブルになったらどうしよう…なんて不安になりますよね。

結論から言うと、不動産の家族信託は、認知症などによる資産凍結を防ぎ、スムーズな相続を実現する超強力なツールです。ただし、家族信託が必要ないケースもありますし、設計を間違えて後悔しないためには注意が必要です。

例えば、家族信託と後見人の違いを理解していますか?家族信託の相続税メリットを最大限に活かす方法や、知っておくべき家族信託の30年ルール、もし不動産信託の受託者が死亡したらどうなるかなど、落とし穴も。

この記事では、不動産のみを対象にした家族信託の相続手続きや不動産の名義変更まで、あなたの疑問をまるっと解決します!

- 家族信託のメリットと潜在的なリスクがわかる

- 相続税や各種手続きの具体的な流れを理解できる

- ご自身の状況で家族信託が必要か判断できるようになる

- 家族間のトラブルを未然に防ぐためのポイントが学べる

コンサルタント @KAZU

コンサルタント @KAZU家族信託は、認知症などによる資産凍結を防ぐための強力なツールですが、万能薬ではありません。ご家庭の状況や財産の種類、そして何より家族間の信頼関係が成功のカギを握ります。メリットだけでなく、デメリットや費用面もしっかり理解した上で、ご家族全員が納得できる形で進めることが、将来の安心につながる第一歩ですよ。

不動産家族信託相続で失敗しないための注意点

家族信託の危険性と後悔しないポイント

【データで見る事実】2025年、高齢者の5人に1人が認知症に。資産凍結リスクは200兆円超え

内閣府の公表によると、日本の認知症高齢者数は増加の一途をたどり、2025年には約700万人(65歳以上の高齢者の約5人に1人)に達すると推計されています。

認知症などで判断能力が不十分とみなされると、銀行口座からの出金や不動産の売却といった法律行為ができなくなる「資産凍結」状態に陥ります。大手シンクタンクの試算では、この資産凍結のリスクにさらされる個人の金融資産は、2030年度には200兆円を超えると予測されています。家族信託は、この日本社会が直面する大きな課題に対する、極めて有効な対策の一つなのです。

(出典:内閣府「令和5年版高齢社会白書」 / 大手シンクタンク等の調査レポート)

家族信託は、親の判断能力が低下した後も柔軟な財産管理を可能にする、非常に便利な制度です。しかし、インターネットで検索すると「家族信託は危険」といった言葉を見かけることもあり、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

これは、制度の設計や運用方法を誤ると、予期せぬトラブルや家族間の不和を招く可能性があるからです。後悔しないためには、まずその潜在的なリスクを深く理解し、適切な対策を講じることが何よりも重要になります。

最も大きなリスク要因は、「受託者」という特定の家族に、財産管理に関する非常に大きな権限が集中する点です。受託者に指名された子どもは、信託契約の内容に基づき、親の預金管理から実家などの不動産の売却まで、単独の判断で行えるようになります。

この仕組み自体が柔軟性を生むのですが、裏を返せば、もし受託者がその権限を濫用した場合、他の家族が知らないうちに財産が不適切に処分されてしまうといった事態も起こり得ます。例えば、「介護費用に充てる」と言いながら、実際には自分の生活費や事業資金に流用してしまうケースも考えられなくはありません。

また、一度締結した信託契約は法的な拘束力を持つため、後から「やっぱり内容を変えたい」と思っても、関係者全員の同意がなければ変更は困難です。将来の状況変化、例えば家族関係の変化や経済状況の変動に対応できない硬直的な契約を結んでしまうと、「こんなはずじゃなかった」と後悔する可能性が高まります。

注意点:安易な自己判断は禁物です

最近はインターネット上に契約書のひな形なども出回っていますが、それらを鵜呑みにしてご自身で契約書を作成することは、大きなリスクを伴います。ご家庭の状況は千差万別であり、ひな形が最適とは限りません。

法的に不備のある契約は、いざという時に無効と判断されたり、予期せぬ高額な税金が発生したりする原因にもなります。

必ず司法書士や弁護士といった専門家に相談し、ご自身の家庭の事情に合わせたオーダーメイドの信託契約を作成してもらうことが、失敗を避けるための最も確実な方法です。

こうしたリスクを回避するためには、契約を締結する前に、家族全員でオープンに話し合う場を設けることが不可欠です。

そして、受託者の権限をチェックする仕組み、例えば「受益者代理人」を置いたり、定期的な財産状況の報告を契約書に義務付けたりするなど、権限の濫用を防ぐための具体的なルール作りが後悔しないための重要なポイントとなります。

家族信託が必要ない特定のケース

家族信託の有用性についてお話ししてきましたが、この制度は万能薬ではなく、すべてのご家庭にとって絶対に必要な対策というわけではありません。

財産の状況や家族構成によっては、他の制度を利用する方がシンプルで適切であったり、そもそも特別な対策が不要だったりするケースも存在します。

例えば、保有している主な財産がごく少額の預貯金のみで、将来的に実家などの不動産を売却したり、賃貸として活用したりする予定が全くない場合です。

認知症による口座凍結対策が主な目的であれば、銀行によっては本人の代わりに家族がATMで出金できる「代理人カード」の発行や、毎月定額を家族の口座に自動送金するサービスを提供している場合があります。

これらのサービスで十分に対応できるのであれば、費用をかけて複雑な信託契約を結ぶ必要性は低いでしょう。

また、相続人がお子様一人だけで、他に財産を巡って意見が対立するような親族がいないケースも、家族信託のメリットの一つである「争族対策」の必要性がありません。遺言書を作成しておけば、スムーズな財産の承継は十分に可能です。

補足:成年後見制度との比較検討

さらに重要なのが、家族間の信頼関係です。前述の通り、家族信託は受託者への信頼が前提となります。もし、残念ながら財産管理を任せられる親族がいない、あるいは家族間で不信感があるといった場合には、無理に家族信託を選択するべきではありません。

このような場合は、家庭裁判所が専門家などを監督役に立てて財産を管理する「成年後見制度」の活用を検討する方が、むしろ客観的で公平な財産保護につながり、結果的に安心できる可能性があります。

ご自身の財産状況、家族関係、そして将来何をしたいのかを客観的に見極め、本当に家族信託がご家庭にとって最適な選択肢なのかを冷静に判断することが、後悔しないための第一歩です。

家族信託における兄弟トラブル回避策

家族信託を導入する上で、専門家として最も心を砕くのが、大切な兄弟姉妹の間でのトラブルをいかに未然に防ぐかという点です。親の財産が原因で家族の間に溝ができてしまうことほど悲しいことはありません。

しかし、事前にいくつかのポイントをしっかりと押さえておけば、こうしたトラブルの可能性を限りなく低くすることができます。

あらゆる対策の根幹となる最も大切なことは、「家族信託を検討している段階で、相続人となる可能性のある兄弟姉妹全員で家族会議を開き、情報をオープンにして全員の合意を得ること」です。

なぜ今、家族信託という仕組みを考える必要があるのか、誰が受託者として適任か、信託する財産は何か、そしてその財産を将来どのように管理・処分していく方針なのか。

これらを一部の家族だけで密かに進めるのではなく、全員で共有し、納得した上でスタートすることが、後々の不信感や疑念を防ぐ最大の防御策となります。

その上で、信託契約書に盛り込むべき具体的なトラブル回避策として、以下の3点が非常に有効です。

トラブルを防ぐ3つの具体的対策

- 受託者以外の兄弟への定期的な報告義務

信託契約書の中に、「受託者は、他の兄弟(または受益者代理人)に対し、年に一度、信託財産に関する収支計算書や通帳のコピーを提出し、財産の状況を報告する義務を負う」といった条項を明確に記載します。

これにより財産管理のプロセスが透明化され、「兄さん(受託者)が親の財産をどうしているか全くわからない」といった不安や疑念が生じるのを防ぎます。 - 受益者代理人の選任

受託者の業務内容を客観的な立場で監督し、受益者である親の利益を守るために意見を述べる「受益者代理人」を選任する方法です。

この役職を、受託者以外の兄弟や、司法書士・弁護士といった信頼できる専門家にお願いすることで、受託者への権限集中を防ぎ、公平性を担保することができます。 - 信託する財産の範囲の明確化と限定

全ての財産を信託対象とするのではなく、例えば「認知症になった場合に売却が必要になる可能性のある実家の土地・建物のみ」というように、目的を明確にして対象財産を限定することも有効な手段です。

管理の範囲が限定されることで、受託者の負担が軽減されると共に、トラブルの発生源そのものを減らす効果が期待できます。

いずれの対策を採るにしても、根底にあるのは「隠し事をしない」というシンプルな原則です。オープンなコミュニケーションこそが、円満な家族信託を実現するための鍵となります。

必見!家族信託と後見人の違い

【最高裁判所の司法統計】成年後見人の約8割は「親族以外」が選任

成年後見制度において、「誰が後見人になるか」は家庭裁判所が決定します。最高裁判所が公表した最新のデータ(令和5年)によると、後見人に親族が選ばれるケースは全体の約19.1%に留まっています。

残りの約80.9%は、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職などの第三者が選任されているのが実情です。「家族が財産を管理してくれるはず」と思っていても、必ずしもそうなるとは限らないのです。家族による柔軟な財産管理を確実に実現したい場合は、家族信託がより適した選択肢となる可能性があります。

「親の将来のために何か対策を」と考えたとき、多くの方が「家族信託」と「成年後見制度」という二つの選択肢にたどり着きます。どちらも認知症などによる判断能力の低下に備えるための重要な制度ですが、その目的、仕組み、そして得意なことは大きく異なります。

ご自身の家庭の希望や状況にどちらがより適しているのかを判断するために、両者の違いを明確に理解しておくことが不可欠です。

非常に簡単に言えば、家族信託が「家族の希望に沿った、柔軟で積極的な財産管理・承継」を目的としたオーダーメイドの契約であるのに対し、成年後見制度は「法律に基づいて、本人の財産を現状のまま保護すること」を最優先とする公的な制度です。

家族信託は本人が元気なうちに自らの意思で準備を始めますが、成年後見(特に法定後見)は、判断能力が低下してしまった後に、家族などの申し立てによって家庭裁判所が後見人を選任する形でスタートします。

それぞれの特徴を、より詳しく比較した表をご覧ください。

| 項目 | 家族信託 | 成年後見制度(法定後見) |

|---|---|---|

| 目的 | 柔軟な財産管理・資産の有効活用・円満な資産承継 | 本人の財産保護と身上監護(生活や介護の契約など) |

| 開始時期 | 本人が元気なうち(信託契約締結時) | 判断能力が不十分になった後(家庭裁判所の審判後) |

| 財産管理者 | 契約で指名した家族など信頼できる人(受託者) | 家庭裁判所が選任した人(成年後見人)。弁護士・司法書士など親族以外の専門家が選ばれることも多い。 |

| 財産活用の柔軟性 | 高い。契約内容に基づき、収益不動産の建築や実家の売却、生前贈与といった積極的な資産活用や相続対策が可能。 | 低い。本人の財産を減らす可能性のある行為(投資、大規模リフォーム、不動産売却など)は原則として家庭裁判所の許可が必要。 |

| 身上監護権 | なし。受託者は財産管理のみ行い、介護施設の入所契約や入院手続きなどを本人に代わって行うことはできない。 | あり。成年後見人は本人の代理人として、身上監護に関する様々な法律行為を行える。 |

| 監督機関 | なし(契約で受益者代理人などを置くことは可能) | 家庭裁判所。後見人は定期的に財産状況を報告する義務がある。 |

| 費用 | 初期費用(専門家報酬など)が必要。ランニングコストは原則なし。 | 申立て費用が必要。専門家が後見人になった場合、本人が亡くなるまで継続的に報酬が発生する。 |

このように、将来的に空き家になる可能性のある実家の売却や、所有するアパートの建て替えといった積極的な資産の活用や組み換えを視野に入れているのであれば、家族信託が非常に有効な手段となります。

一方で、財産管理だけでなく、介護サービスの契約や施設入所の手続きといった身上監護まで含めて、包括的に本人をサポートしてほしいというニーズが強い場合は、成年後見制度の利用が適していると言えるでしょう。

各制度の詳細は、法務省のウェブサイト「成年後見制度・成年後見登記制度」でも確認できます。両方の制度の長所と短所を理解し、時にはこれらを組み合わせて利用することも、万全の対策を講じる上で有効な選択肢となります。

家族信託の30年ルールとは?

家族信託について学んでいくと、「30年ルール」という少し専門的な言葉に出会うことがあります。これは、信託という仕組みが未来永劫にわたって続いてしまい、財産の所有関係が複雑になりすぎるのを防ぐために、法律で設けられている期間制限のことです。

なんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、その基本的な考え方を理解しておけば、過度に心配する必要はありません。

このルールは、具体的には信託法 第九十一条に定められており、要約すると「信託契約がスタートしてから30年が経過した後に、新しく受益権(信託された財産から利益を受ける権利)を取得した人が亡くなるなどの事由が発生すると、その次の受益者には権利が承継されず、その時点で信託は強制的に終了する」というものです。

このルールが特に重要になるのは、自分の死後、さらにその次の世代、さらにはそのまた次の世代まで財産の承継先を指定したいと考える「受益者連続型信託」という仕組みを利用する場合です。

具体例で理解する「30年ルール」

例えば、父親が「自分が死んだら受益権は妻へ、妻が死んだら長男へ、長男が死んだら孫へ」という内容の信託契約を2025年に結んだとします。

- 父親が2035年に亡くなる → 受益権は妻へ(信託開始から10年)

- 妻が2045年に亡くなる → 受益権は長男へ(信託開始から20年)

- 【ここがポイント】信託開始から30年が経過した2055年以降に、長男が亡くなったとします。

この場合、長男は「信託開始から30年経過後」に受益権を保有していた受益者となるため、長男の死亡をもってこの信託は終了します。したがって、当初の契約で指定されていた孫は、受益権を引き継ぐことができなくなってしまうのです。

少し複雑ですよね。しかし、一般的な家族信託の多くは、例えば「親が受益者で、その親が亡くなったら信託は終了し、残った財産は子どもに渡す」という一代限りのシンプルな設計です。

このような場合には、信託期間が30年を超えることは稀であり、この30年ルールをことさら意識する必要はほとんどありません。あくまで、数世代にわたる非常に長期的な財産承継プランを検討する際に、専門家と相談しながら設計に反映させるべき法律上のルールだと理解しておきましょう。

不動産信託の受託者が死亡したらどうなる

家族信託の仕組みにおいて、財産の管理・運用・処分を実際に担う「受託者」は、まさに扇の要ともいえる重要な役割を果たします。

では、もし仮に、財産を託した親(委託者・受益者)よりも先に、財産管理を任されていた子ども(受託者)が不慮の事故や病気で亡くなってしまった場合、信託された大切な不動産はいったいどうなってしまうのでしょうか?

この点について心配される方は多いですが、結論から申し上げると、信託契約が法的に正しく設計されていれば、信託財産が失われたり、誰のものか分からなくなったりすることはありません。

信託の最も重要な原則の一つに「信託財産の独立性」というものがあります。これは、信託された財産(例えば実家の土地・建物)は、受託者個人の財産とは明確に区別されて管理されるべきという考え方です。

したがって、受託者が亡くなっても、信託不動産がその受託者の相続人のものになることは決してなく、「信託財産」として法的にしっかりと守られます。

ただし、実際に管理する人がいなくなってしまうため、「誰が次の受託者として任務を引き継ぐのか」を決めなくてはなりません。この決定プロセスは、信託契約書に事前の備えがあるかどうかで、そのスムーズさが天と地ほども変わってきます。

後継受託者の指定がない場合のリスク

もし信託契約書に後継者の定めが全くない場合、原則として委託者(親)と受益者(親)の合意によって新しい受託者を選ぶことになります。

しかし、この時点で親の判断能力がすでに低下している場合、法的な意思決定ができないため、新しい受託者を選ぶことができません。そうなると、他の家族などの利害関係者が家庭裁判所に申し立てを行い、新しい受託者を選任してもらうという、非常に時間と費用のかかる手続きが必要になってしまいます。

これでは、せっかく裁判所を介さない柔軟な財産管理のために家族信託を選んだ意味が薄れてしまいます。

ポイント:第二受託者(後継受託者)の指定は必須!

このような事態を避けるため、家族信託の契約書を作成する際には、万が一の事態に備えて、必ず「現在の受託者が死亡、または任務遂行が困難になった場合には、次に長女〇〇を後継受託者とする」というように、第二受託者を明確に指定しておくことが極めて重要です。

これにより、予期せぬ事態が発生しても、裁判所を介さずにスムーズに財産管理のバトンタッチができ、大切な家族の財産を守り続けることができます。

ここまで、家族信託の注意点についてお話ししてきました。少し不安に感じた方もいるかもしれませんね。でも、大丈夫です!これらのリスクは、事前に知っておくことで対策が打てるものばかり。特に「家族全員での話し合い」は、どんな高価な契約書よりも強力なトラブル予防策になります。面倒くさがらずに、お茶でも飲みながら、ご家族の将来について話す時間を作ってみてください。

不動産家族信託相続のメリットと手続き

家族信託の相続税とメリットを解説

家族信託をご検討中の方から最も多く寄せられる質問の一つが、「家族信託を利用すると、相続税は安くなるのでしょうか?」という税金に関するものです。多くの方が節税対策としての効果を期待されるのですが、結論から明確にお伝えすると、基本的に家族信託という制度そのものに、直接的な相続税を減額する効果はありません。

その理由は、税法上の考え方にあります。家族信託を設定すると、不動産などの財産の名義は形式的に親(委託者)から子(受託者)へと移りますが、その財産から生じる利益(家賃収入や売却代金など)を受け取る権利(これを受益権といいます)は依然として親(受益者)が持ち続けます。

税法では、この「実質的に財産の価値を享受しているのは誰か」という点を重視するため、信託財産は受益者である親の財産として扱われます。

したがって、相続が発生した際には、この信託された財産(正確には「受益権」)も、親が個人名義で持っていた預貯金や有価証券などと全く同じように評価され、相続税の課税対象となるのです。この点については、国税庁のウェブサイト「相続税の課税対象になる財産」でも明記されています。

では、なぜ節税効果がないにもかかわらず、家族信託が有効な相続対策としてこれほど注目されているのでしょうか。その最大のメリットは、税金の額を直接減らすことではなく、「資産凍結という最大のリスクを回避し、家族が望む形でのスムーズな資産承継を実現できる」という、より本質的な問題解決能力にあります。

家族信託がもたらす相続における3つの真のメリット

- 資産凍結を回避し、相続対策の選択肢を維持できる

親が認知症などで判断能力を失うと、銀行口座は凍結され、不動産の売却や賃貸契約といった法律行為は一切できなくなります。これが「資産凍結」です。そうなると、例えば親の介護費用を捻出するために実家を売却したくてもできず、相続税の納税資金を準備することも困難になります。

家族信託を組んでおけば、親の判断能力にかかわらず、受託者である子が契約に基づきこれらの財産管理を継続できるため、必要なタイミングで相続対策として不動産を売却したりすることが可能になります。 - 「争族」の火種となる遺産分割協議を回避できる

信託契約書の中で、親が亡くなった後の信託財産の承継先(これを「帰属権利者」といいます)をあらかじめ明確に指定しておくことができます。

例えば「私が死亡したら、この信託は終了し、実家の土地・建物は長男に承継させる」と定めておけば、その不動産は遺産分割協議の対象から外れます。これにより、「誰が実家を継ぐのか」といった相続人間で最も揉めやすい問題を未然に防ぎ、スムーズに名義変更手続きを進めることができます。 - 二次相続以降の承継先を指定できる(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)

通常の遺言書では、自分の財産を次に誰に渡すか(一次相続)までしか指定できません。しかし家族信託の仕組みを使えば、「自分が死んだら受益権は配偶者へ、その配偶者が死んだら長男へ」というように、その次の世代(二次相続)以降の承継先まで決めておくことが可能です。

これにより、家業や代々受け継いできた土地などを、自分の想いを乗せて長期的な視点で承継させていくプランニングが実現できます。

このように、家族信託は目先の「節税」という観点ではなく、家族の財産と絆を未来にわたって守るための「資産管理」と「争族対策」という面で、他の制度にはない非常に大きなメリットを発揮するのです。

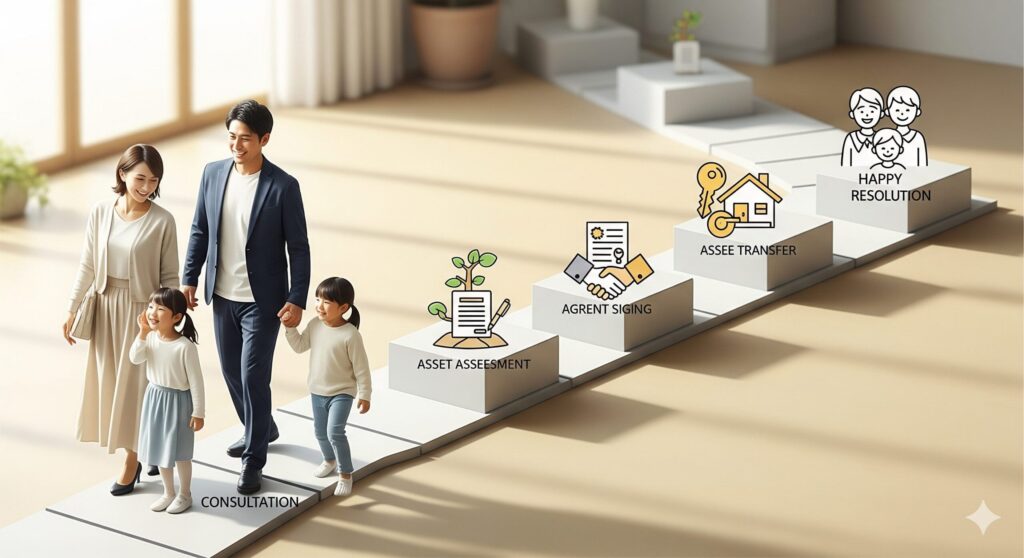

家族信託の相続手続きの流れ

受益者である親御様がお亡くなりになった後、家族信託に関する相続手続きは、その信託契約がどのように設計されているかによって進め方が大きく異なります。具体的には、「親の死亡をもって信託が終了するケース」と、「親が亡くなった後も、次の受益者に引き継がれて信託が継続するケース(受益者連続信託)」という、主に2つのパターンが考えられます。

1. 親の死亡をもって信託が終了するケース

これは、「親の生活を守る」ことを主目的とした、最も一般的な家族信託のパターンです。「委託者兼受益者である父の死亡をもってこの信託契約は終了し、残余財産は長男が取得する」といった契約内容の場合、受託者(多くは長男などの子)は、以下の手順で手続きを進めていくことになります。

信託終了時の手続きステップ

- 全財産の調査と財産目録の作成

まず、信託されていた財産(不動産、信託口口座の預金など)と、信託の対象外であった親個人の財産(日常使いの普通預金、有価証券、生命保険など)の両方をすべて洗い出し、一覧表(財産目録)を作成します。どちらも相続税の課税対象となるため、漏れなく正確に把握することが極めて重要です。 - 信託の清算手続き(最終計算)

受託者は、信託財産に関連する最後の清算を行います。例えば、未払いの固定資産税や管理費、医療費などがあれば信託財産から支払い、すべての債権債務を整理して、最終的に承継者に引き継がれる財産を確定させます。この清算手続きを行う受託者を「清算受託者」と呼びます。 - 帰属権利者への財産の引き継ぎと名義変更

清算手続きが完了したら、信託契約書で定められた「帰属権利者」(この例では長男)へ、不動産の名義変更(所有権移転登記および信託登記抹消)や、信託口口座の解約・残金の引き渡しといった、具体的な財産承継の手続きを行います。 - 税務署への届出と相続税申告

信託が終了した旨を記載した法定調書(信託に関する受益者別調書など)を、原則として終了した月の翌月末日までに所轄の税務署へ提出する必要があります。また、調査した財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を完了させなければなりません。

2. 信託が継続するケース(受益者連続信託)

「父が亡くなった後は、その受益権を母が引き継ぐ」といった契約内容の場合、信託契約は終了せずに継続します。この場合、不動産の名義は受託者のまま変更ありませんが、法務局で「受益者が父から母に変更になった」という旨の変更登記手続きが必要になります。

もちろん、このケースでも受益権という財産が母に移転したとみなされるため、相続税の課税対象となり、申告が必要な場合があります。

ポイント:信託財産以外の相続手続きも忘れずに

家族信託契約は、あくまでその契約で対象と定めた財産にのみ効力を持ちます。したがって、信託していない親個人の預貯金や有価証券、自動車などがあれば、それらの財産については別途、遺言書の内容に従うか、相続人全員での遺産分割協議を経て、相続手続きを進める必要があります。

信託の手続きと並行して、これらの手続きも忘れずに行いましょう。

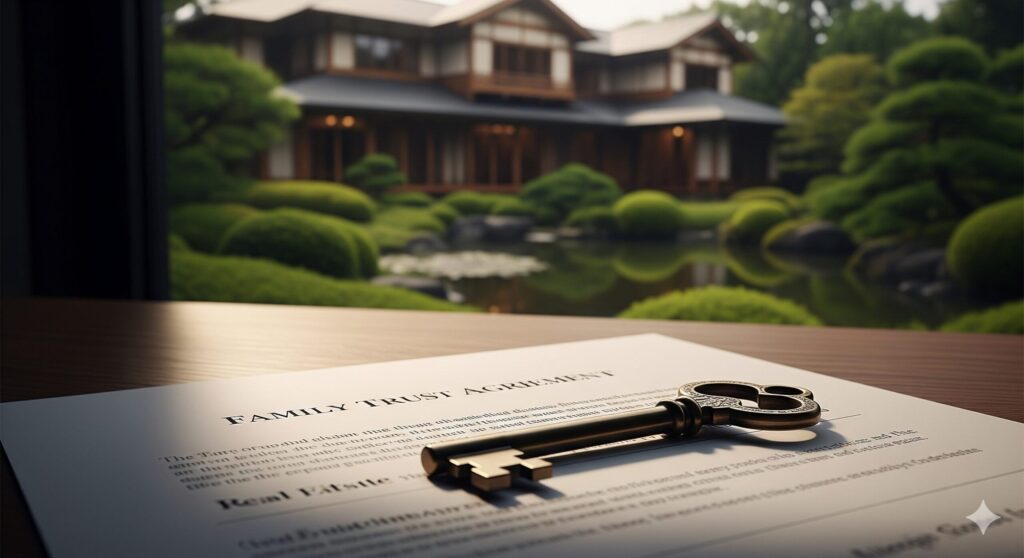

家族信託での不動産の名義変更

家族信託の仕組みを活用して大切な不動産(実家や収益アパートなど)を管理していく場合、そのスタートラインとして、法務局で不動産の「名義変更」に関する登記手続きを行うことが不可欠です。これは、単なる手続き上の話ではなく、家族信託の根幹を支える非常に重要なプロセスとなります。

具体的に行う登記は、「所有権移転登記」と「信託登記」の二つで、これらは必ず同時に申請します。この手続きを経ることで、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の記載は以下のように変わります。

- 権利部(甲区)の所有者欄: (委託者である親の氏名) → (受託者である子の氏名)

- 登記簿に「信託目録」が作成される: この目録には、委託者(親)、受託者(子)、受益者(親)の氏名や住所、そして「この信託の目的は受益者の生活・介護資金の確保である」といった信託の目的などが詳細に記載されます。

この登記を行うことで、対外的に「この不動産は、所有者名義は子になっているけれど、それは子の個人的な財産ではなく、あくまで親(受益者)のために管理している信託財産ですよ」ということを、誰に対しても明確に主張できるようになります。

これが「公示」の力です。この公示があるからこそ、例えば受託者である子が個人的に多額の借金をしてしまったとしても、債権者はこの信託不動産を差し押さえることができないのです。これを信託の「倒産隔離機能」と呼び、財産を守る上で非常に重要な役割を果たします。

相続発生後の名義変更手続き

そして時が経ち、受益者である親がお亡くなりになり、信託契約が終了する時が来たら、再度名義変更の手続きが必要になります。今度は、信託期間中の仮の所有者であった受託者から、信託契約で定められた本来の財産承継者(これを「帰属権利者」といいます)へと名義を戻すための手続きです。

具体的には、「所有権移転登記」と、信託の任務が完了したことを示す「信託登記の抹消」を同時に申請します。この手続きを経て、ようやく不動産が帰属権利者の固有の財産となるのです。

これらの登記手続きは専門的な知識が必要となるため、通常は司法書士に依頼して進めるのが一般的です。不動産の名義変更は、家族信託の仕組みを法的に有効かつ盤石なものにするための、いわば土台作りの作業であるとご理解ください。

家族信託は不動産のみで契約できる?

「我が家の財産といえば、先祖代々の土地と実家の建物くらい。預貯金はそれほど多くないのだけれど、不動産だけでも家族信託はできるのでしょうか?」というご質問は、非常によくいただきます。その答えは、もちろん「YES」です。全く問題なく可能です。

家族信託の大きな魅力の一つは、その設計の自由度の高さにあります。どの財産を信託の対象とし、どの財産を対象としないかを、ご家族の状況や目的に合わせて柔軟に決めることができます。

そのため、「将来の相続や認知症による資産凍結に備えたいのは、主にこの実家の土地と建物だけだ」という場合に、その不動産のみを対象として信託契約を結ぶことは、ごく一般的な活用方法です。

実際に、将来の空き家問題への懸念や、共有名義になることでのトラブルを避けたいといった理由から、不動産に限定して家族信託を利用するケースは年々増加しています。

ただし、不動産という「財産」のみを信託する場合には、その不動産を適切に管理・維持していくための「お金」の流れについても、併せて考えておくことが非常に重要になります。この点を考慮せずに契約を結んでしまうと、後々、運用が立ち行かなくなる可能性も出てきます。

不動産のみを信託する場合に必ず検討すべき3つのポイント

- 管理・維持費用の資金源の確保

不動産を信託しても、当然ながら毎年かかる固定資産税や火災保険料、経年劣化に伴う修繕費といった維持費は発生し続けます。

これらの費用を受託者が支払うための資金をどう確保するのか、あらかじめ明確に決めておく必要があります。最も安全で一般的な方法は、不動産と一緒に、当面の諸費用を賄えるだけの一定額の金銭(例えば100万円~200万円)も信託財産とし、受託者が管理する「信託口口座」で不動産管理専用の資金として分別管理する方法です。 - 賃貸物件における敷金の取り扱い

賃貸アパートや貸家などを信託する場合、入居者から預かっている敷金の法的な位置づけをどうするか、契約書で明確に定めておく必要があります。

敷金はあくまで「預かり金」であり、家賃収入のように受益者の利益となる金銭とは性質が異なるため、信託財産に含めるのか、それとも委託者個人の債務として残すのかなど、専門家と相談して整理しておくことがトラブル防止につながります。 - 将来の売却時にかかる諸費用の準備

将来的に、信託された不動産を売却して現金化することも信託の目的の一つである場合が多いです。その際、不動産会社への仲介手数料や、登記手続きを依頼する司法書士への報酬、印紙税といった諸費用が発生します。

これらの費用を、不動産の売却代金の中から支払えるように、信託契約書にその旨の権限を明記しておくことが望ましいでしょう。

このように、不動産のみを信託することは可能ですが、それはあくまでスタートラインです。その不動産を将来にわたってどのように守り、活用していくのかという長期的な視点を持ち、それに伴って必要となるお金の流れまで含めて契約内容を設計することが、スムーズで安定した信託運用のための重要な鍵となります。

家族信託の費用についてよくあるご質問FAQ

家族信託を検討する上で、その有用性やメリットと同時に、やはり「一体いくらかかるのか?」という費用面は、誰もが気になる重要なポイントですよね。ここでは、家族信託の費用に関して、お客様からよくいただくご質問とその回答をQ&A形式で分かりやすく解説します。

手続きや費用の話が続くと、少し頭が痛くなってきますよね(笑)。でも、ここが一番の頑張りどころです!大変な手続きを乗り越えた先には、「親が元気なうちに対策しておいて、本当によかった」と思える安心感が待っています。一人で抱え込まず、頼れる専門家や家族と協力しながら、一歩ずつ着実に進めていきましょう。

専門家と進める不動産家族信託相続

この記事を通じて、不動産家族信託相続という、一見すると複雑で難解に思えるテーマについて、その注意点から大きなメリット、そして具体的な手続きに至るまで、できるだけ分かりやすく解説してきました。最後に、これからの皆さんのご検討に役立つよう、この記事の最も重要なポイントをまとめておさらいしたいと思います。

- 家族信託は親の判断能力低下による資産凍結を防ぐための非常に強力なツールだが、万能薬ではないことを理解する

- 財産管理の権限が受託者に集中することが、信頼関係によってはリスクにもなり得ることを認識しておく

- 後悔しない家族信託の最大の秘訣は、検討段階で家族全員が情報を共有し、全員で納得して進めること

- 保有財産の種類や家族関係によっては、必ずしも家族信託が必要ないケースもあるため、冷静な見極めが重要

- 兄弟間の無用なトラブルを防ぐ鍵は、財産管理の透明性を確保するためのルール作り(定期報告や受益者代理人など)にある

- 柔軟な資産活用や相続対策を望むなら家族信託、財産保護と身上監護を望むなら成年後見制度と、目的による違いを理解する

- 30年ルールは、数世代にわたる長期的な資産承継を設計する場合に特に考慮が必要な法律上の期間制限である

- 受託者の万が一に備え、契約書で必ず後継受託者を指定しておくことが、信託を安定して継続させるために不可欠

- 家族信託という仕組み自体に、直接的な相続税の節税効果はない

- 家族信託の相続における真のメリットは、税額の圧縮ではなく「争族対策」と「資産凍結の回避によるスムーズな資産承継」にある

- 相続発生後の具体的な手続きは、信託が「終了」するのか「継続」するのか、契約内容によって大きく異なる

- 不動産を信託する際の名義変更(信託登記)は、信託の効力を第三者に対抗するための根幹となる重要な手続き

- 実家の土地・建物など、不動産のみを対象として家族信託を契約することも一般的に行われている

- 不動産のみを信託する場合は、固定資産税などの管理費用をどう捻出するか、お金の流れもセットで設計することが成功の鍵

- 不動産家族信託相続という専門的で複雑な手続きを間違いなく成功させるには、経験豊富で信頼できる専門家のサポートが欠かせない

不動産家族信託相続は、決して簡単な手続きではありません。しかし、正しく理解し、適切に活用することができれば、ご家族の大切な財産と、そして何よりも家族の絆を、未来にわたって守るための非常に有効な選択肢となります。この記事が、皆さんがその第一歩を踏み出すための、心強い羅針盤となれば、専門家としてこれほど嬉しいことはありません。

▼あわせて読みたい関連記事▼