遺言書の作成を検討している方にとって、「遺言書の基礎知識種類と書き方の違いを徹底解説」することは非常に重要です。

遺言書とは何か?を理解し、適切な書き方を選ぶことで、家族間のトラブルを防ぐことができます。

本記事では、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の特徴と作成方法を詳しく解説し、どの遺言書を選ぶべきか?の判断材料を提供します。

さらに、遺言書の有効性を確保するためのポイントや専門家に相談する必要性も含め、自分に合った遺言書の作り方をお伝えします。

- 遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)について理解できる

- 遺言書を作成する必要性とその重要性がわかる

- 遺言書の有効性を確保するためのポイントを知ることができる

- 自分に合った遺言書の作り方と専門家に相談する必要性を理解できる

遺言書の基礎知識と遺言書の必要性

\ 今すぐ専門家に相談して安心の相続準備を! /

遺言書とは何か?

遺言書とは、自分が亡くなった後に財産や権利をどのように分けるかを指定する文書です。遺言書があることで、誰に何をどのくらい渡すかを法的に有効な形で残すことができます。

遺言書を作成することにより、財産の分け方を自身の希望に沿った形で確実に伝えられるため、家族や親族間でのトラブルを防ぐ効果があります。また、遺言書がない場合は、法律に基づいて遺産が分割されますが、必ずしも本人の意志が反映されるわけではありません。

さらに、遺言書には法的効力があるため、遺言に書かれた内容は裁判所や公的機関によって守られることになります。このように遺言書は、自分の財産や権利をどのように管理したいかを明確に伝えるための大切な文書です。

遺言書の必要性とは?

遺言書の作成は、非常に重要な行為です。なぜなら、遺言書がなければ、法定相続に基づいて財産が自動的に分配されます。しかし、これは必ずしも故人の希望通りの結果を生むわけではありません。

例えば、家族間の仲が悪かったり、特定の人に多くの財産を残したいと考える場合、遺言書がなければその意志は反映されません。また、複数の相続人がいる場合、遺産分割の話し合いが難航し、結果的に相続争いが発生することもあります。

遺言書を作成することで、自分の財産をどう分けるかを明確にしておくと、家族が無駄な争いを避けられるだけでなく、相続手続きもスムーズに進めることができます。特に不動産や株式など、価値が大きい財産がある場合は、遺言書を用意しておくことが相続人の負担を減らすためにも非常に効果的です。

自筆証書遺言の特徴と作成方法

自筆証書遺言は、遺言者自身が自分で全文を書き、署名し、押印する形式の遺言書です。最大の特徴は、費用がかからず、手軽に作成できることです。紙とペンさえあれば、誰でもすぐに始めることができます。

ただし、自筆証書遺言には法的なルールがいくつかあります。まず、遺言書は遺言者が全て自書する必要があり、誰かに代筆を依頼することはできません。また、日付や署名も自筆で行う必要があり、印鑑も忘れずに押してください。これを守らないと、遺言書が無効になることがあります。

加えて、保管方法にも注意が必要です。自筆証書遺言は、自宅で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。そこで、法務局に預ける自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言書を安全に保管できるようになりました。この制度を使うと、相続時に家庭裁判所での検認手続きが不要になるというメリットもあります。

自筆証書遺言は、コストがかからず簡単に作れる反面、ルールを守らないと無効になってしまうリスクも高いです。作成するときはしっかりと法律の基準を確認して進めましょう。

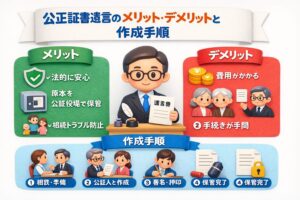

公正証書遺言の特徴と作成方法

公正証書遺言は、公証人が作成し、法的な保護が最も強い遺言書の形式です。公証役場で、遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書化していきます。証人2名の立会いが必要ですが、その分、法的に最も確実で信頼性が高い方法です。

公正証書遺言の大きな特徴は、作成後に公証役場で保管されるため、改ざんや紛失のリスクがほとんどないことです。また、遺言の内容に法的な問題がないかも確認してもらえるため、無効になる心配も少なくなります。

一方で、費用がかかる点には注意が必要です。公証役場への手数料や証人への謝礼が発生し、遺言の内容が複雑なほど費用は高額になります。それでも、安全性を重視する人にとっては、この方法が最も安心できると言えるでしょう。

公正証書遺言は、法的な信頼性が高く、遺産を確実に引き継ぎたい場合におすすめです。費用はかかりますが、相続トラブルを避けたいなら最適な選択となるでしょう。

秘密証書遺言の特徴と作成方法

秘密証書遺言は、その名前の通り内容を秘密に保つことができる遺言書です。遺言者が自ら作成した遺言書を封印し、公証人と証人2名の前で封印の確認を行うことで成立します。

最大の特徴は、遺言書の内容が誰にも知られない点です。公証人であっても、中身を知ることはありません。これにより、相続に関する内容をプライバシーとして守ることができます。

一方で、保管と検認の手続きが必要な点には注意が必要です。秘密証書遺言は自宅で保管することが一般的であり、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」を行わなければなりません。これには時間と手続きの手間がかかるため、急いで遺産分割を進めたい場合にはデメリットになることがあります。

また、パソコンで作成した遺言書も利用可能ですが、署名だけは自筆で行う必要があります。これにより、偽造のリスクを防ぐ工夫がなされています。

秘密証書遺言は、プライバシーを重視しつつも遺言の安全性を確保したい方に向いています。ただし、検認手続きが必要なことを忘れずに準備しましょう。

どの遺言書を選ぶべきか?

遺言書の形式には3つの種類がありますが、どれを選ぶかは状況によって異なります。それぞれのメリットとデメリットを考慮して、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

まず、自筆証書遺言は、手軽に作成でき費用がかからない点が魅力です。しかし、保管や無効リスクがあるため、慎重に保管方法を考えなければなりません。費用をかけたくないが、法律的に強力な遺言を残したいという方は、法務局の保管制度を利用すると良いでしょう。

次に、公正証書遺言は、信頼性が非常に高く、確実に遺言内容を実現したい方におすすめです。手続きは公証役場で行うため、時間や費用がかかる点がデメリットですが、偽造や紛失のリスクがなく、最も安心できる方法です。

そして、秘密証書遺言は、内容を秘密にしておきたい場合に適しています。公証人や証人に内容を知られずに済む一方で、検認手続きが必要なため、手間がかかることに注意が必要です。

結論として、費用をかけずに手軽に作成したい方は自筆証書遺言を、確実に法的に有効な遺言書を作成したい方は公正証書遺言を選ぶと良いでしょう。また、内容のプライバシーを守りたい方には、秘密証書遺言が最適です。

専門家に相談する必要性

遺言書を作成する際には、専門家に相談することが非常に重要です。遺言書は法律に基づいて作成されるものであり、細かなルールや法的要件が多く、個人で全てを理解するのは難しい場合があります。

まず、遺言書が無効にならないようにするためには、専門家の助けが不可欠です。特に、法律や相続のルールに慣れていない方が独自で遺言書を作成すると、形式が不適切だったり、内容が不明確であったりして、結果的に無効になってしまうリスクがあります。

例えば、財産の分配方法について詳しい知識がない場合、後でトラブルに発展することがあります。弁護士や司法書士、行政書士といった専門家は、こうした複雑な問題に対するアドバイスを提供し、適切な書き方や財産の分割方法を提案してくれます。

また、相続税対策も専門家の知識が必要な部分です。相続税の計算方法や、どのように財産を分割すれば税金を減らせるかといった点は、一般の方には難しいことが多いです。専門家に相談することで、無駄な税負担を避け、家族がよりスムーズに相続を進められるようにすることができます。

最後に、トラブルの回避も重要な理由です。遺言書が原因で家族間の争いが起きることは珍しくありません。専門家は、相続人全員が納得できる形で遺言を作成し、将来のトラブルを予防するための提案をしてくれます。

このように、遺言書作成の際には専門家のサポートを受けることが、正確で安心な相続の第一歩です。

遺言書の基礎知識と有効性を高めるポイント

\ 今すぐ専門家に相談して安心の相続準備を! /

遺言書の有効性を確保するためのポイント

遺言書が無効になることを防ぐためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。まず法律に従った形式で作成することが基本です。形式が正しくないと、せっかく作成した遺言書も無効となってしまいます。

例えば、自筆証書遺言の場合は全文を手書きで書き、日付と署名を記載し、押印することが必要です。この手順が一つでも欠けると、遺言書の有効性が損なわれます。

さらに、内容を明確かつ具体的に書くことも重要です。「長男に家を相続させる」というだけでは不十分で、どの不動産なのかを特定できる情報(住所や地番など)を記載する必要があります。

もう一つのポイントは定期的に見直すことです。人生の状況は変わることが多いため、古い遺言書が今の状況に合わないこともあります。例えば、財産の増減や相続人の増減があった場合には、その都度遺言書の内容を更新しておくべきです。

これらのポイントを押さえておくことで、遺言書の有効性が確保され、トラブルを未然に防ぐことができます。

遺言書を残す際の注意点

遺言書を残す際には、いくつかの注意点を押さえておくことが大切です。まず、遺言書は作成者の意思がしっかり反映されていることが重要です。周囲の人に影響されず、自分自身の意志をきちんと反映させるようにしましょう。

次に、遺言書の内容を明確に記載することが必要です。遺産の分け方や受取人を明確にしないと、後々家族間でトラブルが生じる原因となります。「誰が」「何を」「どのように」受け取るかを具体的に記載しましょう。

また、財産を相続させる際には遺留分にも注意が必要です。法定相続人には最低限の財産を保証する権利があり、これを無視すると相続人から異議を申し立てられる可能性があります。全ての財産を特定の人に渡すのではなく、法律に従って適切に分配するよう心掛けることが大切です。

さらに、遺言書を安全に保管しておくことも重要です。自宅で保管する場合は、誰かに破棄されたり、紛失したりするリスクがあります。法務局などに預ける方法を活用するのも一つの手です。

これらの注意点を押さえておくことで、遺言書が確実に実行され、相続に関するトラブルを回避できます。

自分に合った遺言書の作り方

遺言書を作成する際は、まず自分の状況に合った形式を選ぶことが大切です。遺言書には、主に自筆証書遺言、公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類があります。

最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。全文を自分で手書きし、印鑑を押すだけで作れるため費用もかかりませんが、保管方法に注意が必要です。

一方、より信頼性を求める場合は公正証書遺言が良いでしょう。公証人が関与し、法的に確実な遺言書を残せるので、遺言の有効性が高まります。費用がかかるものの、後々のトラブルを避けたい人には最適です。

内容を誰にも知られたくないという場合には秘密証書遺言を選ぶのも一つの方法です。ただし、形式が厳密なため、内容が無効になるリスクを理解しておく必要があります。

どの形式が自分に合うかは、財産の規模や内容、そして家族関係によって異なります。信頼できる専門家に相談して決めるのも、良い方法です。

遺言書の保管方法と注意点

遺言書を作成した後は、その保管方法がとても重要です。適切に保管していないと、せっかく作った遺言書が紛失したり、第三者に破棄されたりする可能性があります。

まず、自筆証書遺言の場合は法務局に預けることが推奨されています。法務局に預けることで、家庭裁判所の検認が不要になり、紛失や改ざんのリスクを防げます。

公正証書遺言は公証役場に保管されるため、保管場所を気にする必要はありません。公証人が保管してくれるため、安心して保管を任せることができます。

一方、秘密証書遺言は自宅での保管リスクが高いため、しっかりとした保管場所を選ぶ必要があります。例えば、自宅の金庫に保管するか、信頼できる人に預けることが考えられます。

どの遺言書を選んだ場合でも、定期的な見直しが重要です。状況の変化に応じて遺言書を更新し、最新の内容が反映されるようにしておきましょう。

遺留分と法的効力に関する注意点

遺言書を作成する際に注意すべきポイントの一つが遺留分です。遺留分とは、法律で保護されている法定相続人が最低限受け取ることができる財産の割合です。

例えば、配偶者や子どもがいる場合、これらの人々には法的に保障された取り分が存在します。たとえ遺言書で全財産を特定の人物に渡したいと書いても、遺留分を侵害してしまうと遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

このため、遺言書を作成する際には、法定相続人の遺留分を考慮しながら財産を分けることが必要です。遺留分は、法定相続分の1/2が基本となっており、これを下回る遺言内容は無効となることがあるため、十分な配慮が必要です。

遺留分を無視して作成された遺言書は、相続後に相続争いを引き起こすリスクが高まります。そのため、遺言書を作成する際は遺留分の確認をしっかり行い、法的効力を保つようにしましょう。

遺言書に関する法的サポートの重要性

遺言書を正確に作成し、法的に有効なものにするためには、専門家による法的サポートが非常に重要です。遺言書の作成には、民法に基づく厳格なルールがあり、書き方や内容に誤りがあると無効になる可能性があります。

例えば、自筆証書遺言の場合は全文を自筆で書く必要がありますが、これに不備があると法的効力を失うことになります。さらに、遺言書の内容が相続人間でトラブルになる可能性がある場合、専門家のアドバイスを受けることで法的リスクを最小限に抑えることができます。

公正証書遺言を選んだ場合は、公証人や弁護士などが作成をサポートしてくれます。これにより、内容の正確性が保証され、偽造や改ざんのリスクも低くなります。

遺言書を確実に実行するためには、専門家のサポートを受けることが重要です。費用がかかる場合もありますが、将来の相続争いを避け、安心して財産を遺すためには信頼できる法律専門家のサポートが不可欠です。

遺言書の基礎知識のまとめ

- 遺言書は、死後の財産や権利の分配を指定する法的文書

- 遺言書があることで財産分配を希望通りにできる

- 遺言書がない場合は法定相続に基づいて財産が分配される

- 自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できる

- 公正証書遺言は、最も法的信頼性が高い形式

- 秘密証書遺言は内容を秘密にできるが検認手続きが必要

- 遺言書の作成で相続トラブルを防げる

- 自筆証書遺言は保管方法に注意が必要

- 公正証書遺言は作成費用がかかるが改ざんのリスクが低い

- 秘密証書遺言はプライバシーを守るために有効

- 専門家に相談することで無効リスクを減らせる

- 遺留分を考慮しないとトラブルの原因になる

\ 今すぐ専門家に相談して安心の相続準備を! /