お別れの会と葬儀は、故人を偲ぶ重要な儀式ですが、それぞれの意味や目的、そして形式には大きな違いがあります。

人生の節目として大切なこれらの儀式を選ぶ際に、どちらが最適か悩む方も多いでしょう。

本記事では、お別れの会と葬儀の違いに焦点を当て、その選び方を明確にするためのポイントをご紹介します。

それぞれの儀式が持つ特徴や、どのような場面で選択すべきかを詳しく解説し、最良の決断をサポートします。

目次

お別れの会とは何か?

お別れの会の定義と特徴

お別れの会とは、故人を偲ぶために開かれる非宗教的な集まりです。

この形式の会は、伝統的な宗教儀式である葬儀とは異なり、形式にとらわれない自由なスタイルが特徴です。

たとえば、ビジネス界の著名人や文化人など、多くの人々に影響を与えた方のために開かれることが一般的です。

お別れの会では、宗教的な要素を排除し、故人の業績や人柄を振り返るスピーチが中心になります。

場合によっては、スライドショーや動画を使用して故人の生涯を振り返る演出も行われることがあります。

お別れの会は、多くの場合、堅苦しさが少なく、カジュアルな雰囲気で行われます。

そのため、出席者もあまりフォーマルな服装を求められないことが多いのが特徴です。

ただし、特にビジネス関係者が多く出席する場合は、礼節を重んじるためのドレスコードが設定されることもあります。

お別れの会は、ホテルや会議場、レストランなど、故人の生前の活動や交友関係に適した場所で開催されることが一般的です。

たとえば、著名なビジネスマンの場合、生前に使用していたホテルの宴会場が選ばれることがあります。

また、故人が親しんでいたカフェや、趣味としていたゴルフ場のクラブハウスなども選ばれることがあります。

こうした選定には、参列者にとっても故人との関係性や思い出を振り返ることができる場が適しているとされています。

お別れの会の形式は、主催者の意向によってさまざまですが、一般的には自由な流れの中で進行します。

最初に司会者が簡単な挨拶を行い、その後、故人と親しかった人たちがスピーチを行うことが多いです。

スピーチの内容は、故人の思い出や功績、遺族への感謝などが中心となります。

参列者の人数や規模の傾向

お別れの会に参列する人数や規模は、故人の交友関係や社会的な地位によって大きく異なります。

小規模な家族や親しい友人のみで行われるものから、数百名以上の参列者が集まる大規模なものまでさまざまです。

たとえば、企業の創業者や文化界の著名人のために行われる場合、業界関係者や広範囲の交友関係があるため、数百人規模の会となることがあります。

一方で、家族や親しい友人のみを対象とする場合は、少人数で行われることもあります。

こうした規模感の違いは、式の内容や進行にも影響を与えます。

大規模な会では、多数のスピーチや映像、展示物を用いた演出が行われることが多いですが、小規模な会では、より親密でアットホームな雰囲気が重視されます。

お別れの会は、宗教に縛られず、自由な形式で故人を偲ぶことができる点が魅力です。

次に、葬儀の特徴について詳しく見ていきましょう。

宗教的な儀式の位置付け

葬儀は、宗教的な儀式として深く位置付けられており、宗教ごとの教義に基づいて進行されます。

仏教では、故人の成仏を祈るために読経が行われ、神道では神への祈りを捧げる儀式が行われます。

また、キリスト教では、神のもとへと故人が召されることを記念し、賛美歌や聖書の朗読が行われます。

このように、それぞれの宗教が持つ教義に基づいた儀式が行われるため、宗教的な信仰を重んじる家庭では、葬儀が大きな意味を持ちます。

たとえば、仏教の葬儀においては、故人が極楽浄土へ導かれるための導師の役割が重要です。

この読経の意味を理解し、心を込めて聴くことが、故人を偲ぶことに繋がるとされています。

一方、宗教色を薄めたいと考える場合には、お別れの会のような形式が適していることもあります。

しかし、宗教的な要素を大切にしたい方や、伝統を守りたい方にとっては、葬儀の形式が重要な選択肢となります。

葬儀における一般的なプロセス

葬儀の一般的なプロセスは、宗教ごとに異なる部分もありますが、基本的にはいくつかの共通点があります。

まず、葬儀は故人との最期の別れを告げる場であり、遺族や参列者が故人に対して感謝や哀悼の意を表します。

日本の葬儀においては、通夜と告別式が主な儀式です。

通夜では、故人の遺体が一晩中祭壇に安置され、遺族や親しい友人たちが夜を通してお別れをします。

次に、告別式では、僧侶が読経を行い、参列者は焼香を捧げます。

これにより、故人の魂が安らかに旅立つことを祈念します。

たとえば、仏教の葬儀では、喪主が最初に焼香を行い、続いて参列者が順に焼香を捧げるという流れが一般的です。

この儀式の最後には、故人の遺体が出棺され、火葬場へと運ばれます。

葬儀は厳粛な雰囲気で進行されることが多く、参列者も静粛に故人を見送ることが求められます。

そのため、出席者には礼儀作法や服装に注意が必要です。

葬儀は、宗教的な儀式の一環として、故人を丁寧に弔う場であり、多くの人にとって厳粛な時間となります。

次に、お別れの会と葬儀の違いについて詳しく見ていきましょう。

お別れの会と葬儀の違い

宗教性の有無と形式の違い

お別れの会と葬儀の最大の違いは、宗教性の有無です。

葬儀は、先述の通り、宗教的な儀式を伴うため、特定の宗教に基づいて進行されます。

そのため、宗教的な儀式を大切にしたい場合には、葬儀を選択することが一般的です。

一方、お別れの会は宗教的な要素を排除し、自由な形式で行われることが多いです。

たとえば、ビジネス関係者や広く知り合いが多かった方の場合、宗教にとらわれず、故人の業績や人柄を振り返ることを主目的とすることがあります。

このように、宗教に関する価値観や参列者の構成によって、どちらを選ぶかを決めることが重要です。

また、故人が特定の宗教に属していない場合や、宗教的儀式を望まない場合には、お別れの会の方が適している場合も多いです。

タイミングや準備期間の違い

葬儀は、通常、故人の逝去後数日以内に行われます。

そのため、準備期間が短く、急遽対応しなければならないことが多いです。

たとえば、親族や親しい友人たちは、故人の逝去後すぐに集まり、葬儀の準備を進めることが求められます。

一方で、お別れの会は、葬儀後に時間をおいて行われることが多く、準備期間に余裕を持たせることができます。

場合によっては、葬儀から数週間、あるいは数ヶ月後に開催されることもあります。

このため、主催者は時間をかけて会の内容を練り、故人を偲ぶためのさまざまな演出を準備することができます。

また、参列者も時間的な余裕を持って参加できるため、スケジュール調整がしやすい点がメリットです。

葬儀が急を要する厳粛な儀式であるのに対し、お別れの会は、より柔軟に計画されるケースが多いと言えます。

次は、参加者の目的や雰囲気の違いについて見ていきます。

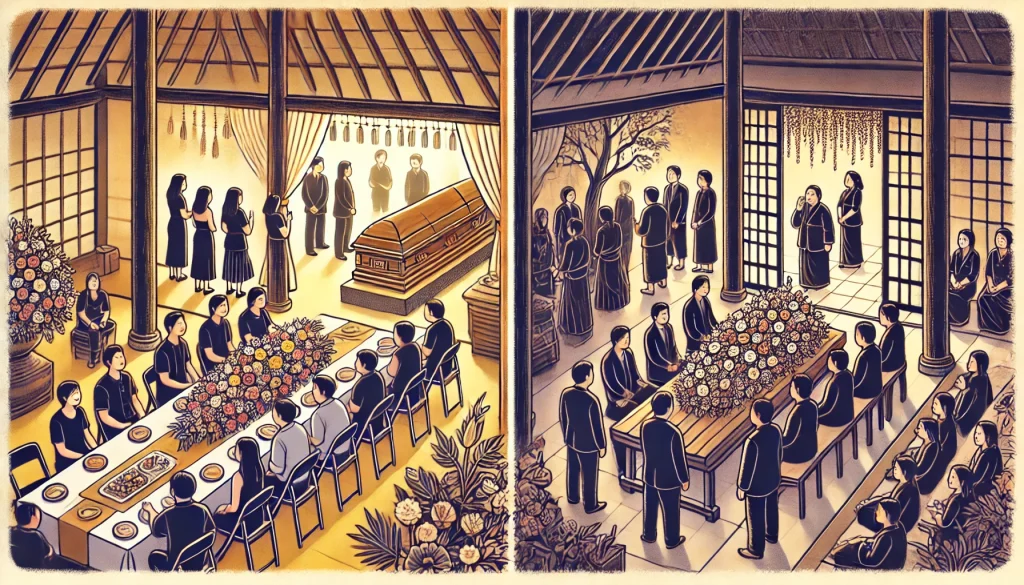

参加者の目的や雰囲気の違い

葬儀は、故人の魂を弔うための厳粛な宗教儀式です。

そのため、参列者は厳かな雰囲気の中で、故人に対して最後の別れを告げ、遺族を支える役割を担います。

一方で、お別れの会は、故人を偲び、思い出を共有することを主目的としています。

そのため、参加者は比較的リラックスした雰囲気で、故人との思い出話に花を咲かせることが多いです。

たとえば、会社の同僚や友人たちが故人の功績や生涯を語り合う場として、お別れの会が活用されることがよくあります。

こうした雰囲気の違いは、参列者にとっての意味合いにも影響を与えることが多いです。

葬儀では、遺族との関わりが重視されるのに対し、お別れの会では、故人との個人的な関係が重視される傾向があります。

このように、儀式の目的や雰囲気に応じて、参加者の役割や感じ方が変わってくるため、どちらの形式を選ぶかが重要な判断ポイントとなります。

次に、どのような場合にお別れの会を選ぶべきかについて考えていきます。

お別れの会を選ぶべきケース

宗教色を薄めたい場合

お別れの会は、宗教的な儀式を避けたい場合に非常に適した選択肢です。

たとえば、故人が特定の宗教に強く属していない場合や、遺族が宗教色の強い式を望まない場合などが挙げられます。

日本では、葬儀は主に仏教式で行われることが多いですが、近年では宗教にとらわれない式を希望する人々も増えています。

このような場合に、お別れの会は非常に柔軟で自由な形式を選ぶことができるため、故人や遺族の希望に沿った式を実現できます。

たとえば、著名な芸術家のために開催されたお別れの会では、会場全体に故人の作品が展示され、その生涯を彩る音楽が流れる中、参列者が思い思いに故人を偲ぶ場面がありました。

宗教色の薄いこうした形式の会では、参列者が堅苦しさを感じることなく、故人を偲ぶことができるため、多くの人に受け入れられています。

次は、形式にこだわらない自由な式を望む場合について考えていきます。

葬儀とは何か?

葬儀の伝統的な役割

葬儀は、故人の魂を弔い、安らかに送り出すための宗教儀式です。

古来より日本では、仏教や神道、キリスト教など各宗教の教義に基づいて葬儀が行われてきました。

葬儀は、故人があの世へ旅立つための儀式であると同時に、遺族や友人たちが最期のお別れを告げる重要な場でもあります。

たとえば、仏教の葬儀では、僧侶が読経を行い、参列者は故人の霊前に焼香を捧げることで故人への哀悼の意を表します。

このように葬儀は、宗教的な儀式を通じて故人の魂を供養する役割があるため、厳かな雰囲気が重視されます。

特に、日本では仏教葬が主流であり、多くの家庭でこの形式が採用されています。

形式にこだわらない自由な式を望む場合

お別れの会は、形式にとらわれない自由な式を希望する場合に非常に適しています。

葬儀が宗教的な形式に則って厳格に進行されるのに対し、お別れの会では、参列者の意向や故人の個性を反映させた自由な形式が選べます。

たとえば、音楽が好きだった故人のために、参列者全員で生演奏を楽しむ会を開催することができます。

また、会の進行においても、厳格なスケジュールがなく、参加者が自由に故人との思い出を語り合う時間を設けるなど、柔軟な対応が可能です。

たとえば、ある著名な映画監督のために開かれたお別れの会では、彼の代表作が上映され、参列者たちは映画を観ながら故人を偲ぶ時間を過ごしました。

こうした自由な演出は、宗教的な縛りがない分、参列者にとってもリラックスできる雰囲気を作り出すことができます。

また、故人が生前に親しんでいた場所や、特別な思い出がある場所でお別れの会を開催することも可能です。

たとえば、故人がよく通っていたレストランやカフェでの会が行われることもあり、その場所の雰囲気を通じて故人を偲ぶことができます。

このように、お別れの会は、形式にこだわらず、故人の趣味や個性を尊重した式を希望する場合に理想的な選択肢となります。

次に、家族や近親者以外との別れを大切にしたい場合について考えていきます。

家族や近親者以外との別れを大切にしたい場合

お別れの会は、家族や近親者だけでなく、広く友人やビジネス関係者など、故人に関わった多くの人々との別れを大切にしたい場合に適しています。

葬儀は一般的に、家族や親しい友人、親族が中心となる厳粛な儀式ですが、お別れの会はより多くの人々が参加しやすい形式です。

たとえば、会社の同僚や取引先の関係者が故人のために開いたお別れの会では、彼らの視点から故人の業績や思い出を語り合うことができます。

このように、ビジネスや趣味を通じて知り合った人々にとっても、故人との思い出を共有し、感謝の気持ちを表す場を設けることができるのがお別れの会の魅力です。

また、家族や親族だけでなく、故人の知人や友人が中心となってお別れの会を主催することも可能です。

たとえば、ある企業の創業者のために行われたお別れの会では、その企業に関わった多くの従業員が参列し、故人の功績を称える場が設けられました。

このように、お別れの会は、故人がどれだけ多くの人々に影響を与えたかを知る機会でもあり、家族や親しい人々にとっても、新たな一面を知るきっかけとなることがあります。

次に、葬儀を選ぶべきケースについて見ていきましょう。

葬儀を選ぶべきケース

宗教儀式を重んじたい場合

葬儀は、宗教的な儀式を重んじたい場合に選ぶべき形式です。

日本における葬儀は、主に仏教式が一般的ですが、神道やキリスト教、その他の宗教でも葬儀は重要な役割を持ちます。

たとえば、仏教の葬儀では、故人が成仏できるように僧侶が読経を行い、参列者は焼香を捧げることで故人の霊を弔います。

宗教儀式に従って葬儀を行うことで、故人の信仰に対する敬意を表し、遺族や参列者も精神的な安らぎを得ることができます。

また、神道の葬儀では、神に対する祈りが捧げられ、故人の霊を守護神として祀るための儀式が行われます。

このように、宗教的な儀式を重視する場合、葬儀は最も適した選択肢となります。

宗教的な意味を理解し、故人のために祈りを捧げることが、故人を尊重する最も敬虔な方法となるためです。

次は、伝統的なスタイルを尊重する場合について考えていきます。

伝統的なスタイルを尊重する場合

葬儀は、伝統的な儀式を大切にしたい場合に適した形式です。

たとえば、家族が代々仏教を信仰してきた場合や、地域の伝統に従って葬儀を行うことが重視される場合、葬儀が選ばれることが多いです。

特に、家族や親族が伝統を重んじる風習が強い場合には、葬儀の形式が尊重されます。

伝統的な儀式は、長い年月をかけて培われた文化や信仰を反映しており、地域社会や家族のつながりを再確認する機会でもあります。

たとえば、仏教における通夜や告別式は、地域ごとの風習や慣習が色濃く残っており、それに従って進行されることが多いです。

このような伝統的なスタイルを尊重することは、遺族や親族にとっても、故人との別れをより意味深いものにする要素となります。

また、地域や家族の伝統を守ることで、次世代にもその文化を伝える機会となるため、非常に重要な役割を果たします。

次は、家族や親族中心の厳かな式を望む場合について考えていきます。

家族や親族中心の厳かな式を望む場合

葬儀は、家族や親族が中心となり、厳粛な雰囲気で故人を送り出す儀式です。

特に、家族や親族の絆を大切にし、故人との最期のお別れを慎重に行いたい場合には、葬儀が適した選択肢となります。

たとえば、親族が集まり、共に故人を偲び、共感を分かち合う場としての葬儀は、家族にとって非常に意味深い時間となります。

また、葬儀では、遺族が故人に対して感謝の意を表し、同時に参列者からも慰めを受ける場でもあります。

このように、葬儀は家族や親族との絆を再確認し、故人の霊を弔う厳粛な儀式であるため、家族にとって大きな意義を持つものです。

家族中心で、厳かな雰囲気の中で故人を見送りたいと考える場合、葬儀は最も適した方法となるでしょう。

まとめ

お別れの会と葬儀は、それぞれ異なる目的や形式を持つため、選択する際には故人や遺族の希望、参列者の構成に合わせて最適なものを選ぶことが大切です。

宗教的な儀式を重視したい場合や、伝統的なスタイルを尊重したい場合には葬儀が適していますが、宗教色を薄めたい場合や、自由な形式で多くの人々と故人を偲びたい場合にはお別れの会が最適です。

それぞれの形式の違いを理解し、故人の人生や価値観に最も適した形で送り出すことが、最も重要なポイントと言えるでしょう。

・お別れの会と葬儀の違いとは?目的に応じた選び方

・家族信託とは?相続トラブルを防ぐ最先端の財産管理術

・エンディングノートの書き方完全ガイド:重要項目とおすすめフォーマット

・永代供養とは?今注目の供養スタイルを徹底解説

・遺言書の種類を徹底比較!自分に合った作成方法とは?